A propaganda e os manuais escolares do Estado Novo inculcaram em gerações de portugueses uma história pátria seriamente deformada, em que os portugueses vencem sempre ou, se são derrotados, é apenas num combate desigual perante circunstâncias terrivelmente adversas e forças inimigas largamente superiores em número e equipamento e, ainda assim, lutando com galhardia até ao último alento. É uma visão patrioteira e jactanciosa, que tem por base a crença no excepcionalismo lusitano, como se os portugueses fossem uma raça superior e como se pouca coisa acontecesse no mundo em que Portugal não tivesse influência determinante.

Após uns anos de olvido, esta mundivisão lusocêntrica e gabarolas foi regressando, pouco a pouco, às obras de divulgação histórica e parece hoje bem implantada, a julgar por uma vaga de livros de sucesso como Histórias secretas de reis portugueses, de Alexandre Borges, Histórias rocambolescas da História de Portugal, de João Ferreira, Vidas surpreendentes, mortes insólitas da História de Portugal, de Ricardo Raimundo, ou Grandes exploradores portugueses, de Susana Lima. A exaltação patrioteira atinge o clímax em As batalhas que mudaram Portugal, de Susana Lima, que consegue fazer do inglório esmagamento de uma débil divisão portuguesa na batalha de La Lys, a 9 de Abril de 1918, um episódio heróico. Lima chega a afirmar que, em La Lys, “a coragem lusa sairia cara ao inimigo, que não se conseguiria recompor a tempo de vencer a I Guerra Mundial”, o que equivale a defender que foi a resistência que Viriato opôs às legiões romanas que, em última análise, causou a queda do Império Romano.

Portugal quer um lugar na guerra

Não há motivo de orgulho no desastre de La Lys, tal como não o há em praticamente aspecto algum da participação portuguesa na I Guerra Mundial, que foi, desde o princípio um terrível equívoco.

Portugal não entrou na guerra para honrar a “Velha Aliança” com Inglaterra – pelo contrário, os britânicos, cientes da debilidade das nossas forças armadas, começaram por rejeitar as propostas do governo da jovem República Portuguesa, que via a participação no conflito como uma forma de obter legitimação internacional. Filipe Ribeiro de Meneses, em A Grande Guerra de Afonso Costa, acabado de publicar pela D. Quixote, considera que “Portugal, país pequeno com um grande e apetecível património colonial por consolidar, não podia ficar arredado da contenda”, sob pena de ver-se espoliado das colónias após o final da guerra. Além disso, realça Menezes, “no imaginário intervencionista a guerra europeia ultrapassava as questões materiais; representava o ensejo de inverter a decadência nacional, devolvendo ao país o prestígio há muito perdido e conduzindo ao reconhecimento pelas potências europeias como uma entidade viva, claramente distinta de Espanha e capaz de se afirmar na cena mundial”.

A apetência em participar na guerra era também alimentada pela ilusão de que as Potências Centrais seriam rapidamente derrotadas e que Portugal pouco teria que investir para colher os frutos – uma carta de Freire de Andrade a Teixeira Gomes, citada por Menezes, dá conta desta ilusão: “Desde o começo da guerra, julgando que esta era brincadeira de crianças e que a Alemanha estava já derrotada, logo se estabeleceu uma tendência, infelizmente animada por muitos que deviam ter juízo e perspicácia de homens que sabem pensar, de que era preciso irmos para a guerra, para apanhar alguma coisa da pele do urso”.

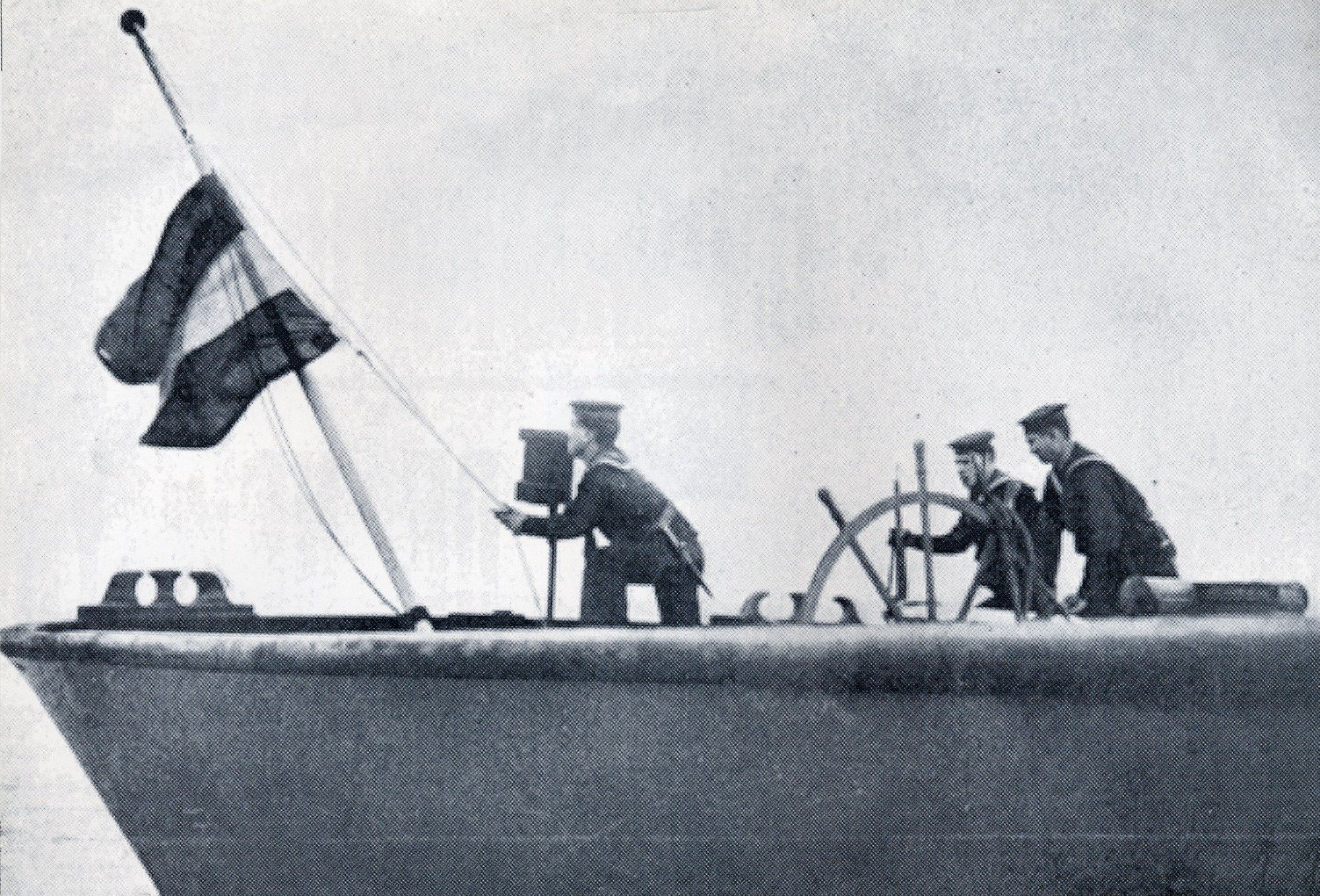

Os britânicos só cederam à insistência portuguesa quando, face às pesadas baixas sofridas pela sua marinha mercante devido à acção dos submarinos alemães, começaram a cobiçar os navios alemães que tinham procurado refúgio em portos portugueses. Portugal prontificou-se a apresar os navios alemães – um total de 70 (242.000 toneladas), 44 dos quais foram cedidos à Grã-Bretanha – e, como seria previsível, a Alemanha respondeu declarando guerra a Portugal, poucos dias depois, a 9 de Março de 1916.

A Grã-Bretanha teria ficado satisfeita se a participação de Portugal se tivesse resumido ao apresamento e, estando este recanto da Península Ibérica a milhares de quilómetros das frentes de batalha europeias, Portugal também poderia ter-se contentado com este favor prestado à “velha aliada”.

A frente africana

Porém, dois territórios portugueses em África confinavam com territórios alemães: a África Ocidental Portuguesa (Angola) com o Sudoeste Africano Alemão (que corresponde aproximadamente à Namíbia dos nossos dias) e a África Oriental Portuguesa (Moçambique) com o Tanganica (que corresponde aproximadamente à Tanzânia dos nossos dias).

Na fronteira sul de Angola houve várias escaramuças entre tropas portuguesas e alemãs, em finais de 1914, apesar de não existir, formalmente, um estado de guerra entre os dois países. O embate mais importante deu-se em Naulila, em Dezembro de 1914, e a derrota portuguesa dele resultante obrigou a uma retirada para norte, que não foi acompanhada por um avanço alemão por o seu poderio militar ser muito limitado. Na verdade, as escassas tropas alemãs no Sudoeste Africano Alemão foram rapidamente subjugadas pelas tropas sul-africanas e, após algumas manobras dilatórias, o seu comandante, Victor Franke, rendeu-se a 9 de Julho de 1915.

A rendição alemã não significou, todavia, o regresso da paz ao sul de Angola, já que eclodiram várias rebeliões entre os povos indígenas, quer por terem sido instigadas pelos alemães, quer por terem percebido a fraqueza dos portugueses. Foi a pacificação dessas tribos que ocupou as tropas portuguesas destacadas para Angola, que tiveram, inclusive, de receber reforços da metrópole. Este empenhamento militar português não impediu que, em 1917, novas revoltas eclodissem em Angola, algumas das quais se prolongaram até 1918 – Angola acabou por absorver um número considerável de soldados portugueses (cerca de 12.000), mas em conflitos alheios à I Guerra Mundial.

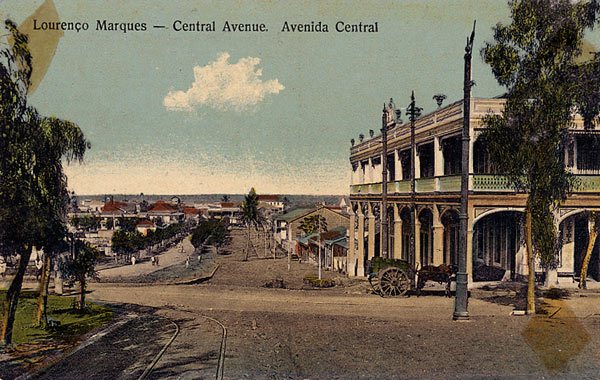

Ao contrário da guerra na Flandres, que não despertava entusiasmo nem nos soldados nem na população, a defesa das colónias era vista com alguma simpatia, devido a um rudimentar sentido de posse que tinha pouco ou nenhum apoio na realidade. Como refere Filipe Ribeiro de Meneses no capítulo “O Império Português”, na obra colectiva Impérios em guerra: 1911-1923 (org. Robert Gerwarth & Erez Manela, 2014, editado em Portugal pela D. Quixote), a presença portuguesa em Moçambique era (como em Angola) extremamente ténue: nas vésperas da I Guerra Mundial, em Moçambique, se se excluíssem as tropas e os funcionários do Estado, não havia mais de 1000 colonos, concentrados nas cidades de Lourenço Marques, Manica e Beira. Na África Oriental Alemã não era muito diferente: escreve Manuel Carvalho, em A guerra que Portugal quis esquecer, que “em 1914, uma comunidade de 5300 europeus controlava um território três vezes superior ao da Alemanha, que ia desde o Kilimanjaro ao Rovuma [na fronteira norte de Moçambique], dos Grandes Lagos ao Oceano Índico”.

Em Moçambique, a rarefacção do controlo era acompanhado pela ausência de infra-estruturas e “o único ponto de contacto entre os africanos e a administração portuguesa ou os seus concessionários era o pagamento de um imposto de palhota”. No magistral Tip & run: The untold tragedy of the Great War in Africa (2007), Edward Paice enfatiza a discrepância entre as ilusões imperiais portuguesas e a realidade no terreno: a autoridade do Estado português era praticamente nula e, na prática, “era a Companhia do Niassa que governava as 100.000 milhas quadradas entre os rios Lurio e Rovuma e era a Companhia de Moçambique que governava todo o território entre o Rio Zambeze e o paralelo 22”, sendo este poder exercido “da forma mais predatória e cínica que possa imaginar-se”. Na realidade, o governo de Lisboa apenas controlava “a Ilha de Moçambique e as cidades costeiras de maior dimensão entre a Beira e Lourenço Marques. O resto do território era basicamente dominado por companhias privadas e pelos angariadores de trabalhadores para as minas da Rodésia do Sul e da África do Sul”.

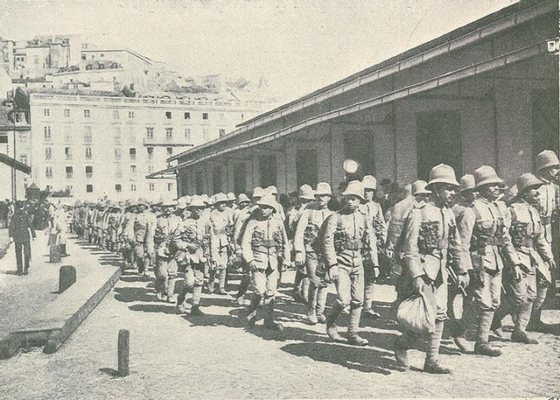

Foi para este cenário de alheamento, estagnação, miséria e subdesenvolvimento que, entre 1914 e 1918, Portugal enviou um total de 20.000 soldados, para combater uma guerra que representa o reverso da visão vangloriosa da História de Portugal.

A primeira operação empreendida pelas tropas portuguesas foi a tomada de Quionga. Quionga, no extremo nordeste de Moçambique, na foz do Rovuma, fora conquistada pelos portugueses ao sultão de Zanzibar em 1887, mas em 1894 a marinha alemã apoderara-se, sem oposição, do “triângulo de Quionga” – 450 quilómetros quadrados de “selva, meia dúzia de aldeias, uns hectares de terrenos ocupados com palmares e, em menor escala, com arrozais” –, alegando uma interpretação diversa do tratado firmado em 1886 sobre linhas fronteiriças na África Oriental.

É pouco provável que os pobres pescadores e agricultores que lá viviam tivessem sequer dado pela mudança de mãos entre o sultão de Zanzibar, Portugal e a Alemanha, mas, para o comando português em Moçambique, recuperar Quionga representava a reparação de uma afronta. O batalhão encarregue da missão cumpriu-a a 10 de Abril de 1916, sem disparar um tiro, uma vez que o administrador alemão e os seus poucos soldados tinham fugido para o outro lado do Rovuma. Nas palavras do capitão Júlio Rodrigues da Silva (autor da Monografia do 3º Batalhão Expedicionário do R.I. nº21 à Província de Moçambique), citado por Carvalho, um “pequeno cãozito foi a única resistência” à entrada triunfal dos portugueses.

Porém, o “feito” – uma amena caminhada de 25 quilómetros realizada por 350 soldados – teve repercussões estrondosas em Portugal: no parlamento foi lida uma mensagem de Pedro Massano de Amorim (comandante da força expedicionária em Moçambique), proclamando que a afronta de 1894 “tinha sido lavada”, as tropas receberam felicitações oficiais e foi emitido um selo comemorativo. O Ministro da Guerra viu nesta conquista “a certeza de que uma nova época se inicia com brilho e com esplendor para as armas portuguesas” e, no seu número de 11 de Abril, A Capital ufanava-se: “Para as afrontas que da imperial nação de bandidos recebemos, soou finalmente a hora do desagravo. Há uma justiça imanente que se manifesta, tardiamente embora, perante a qual têm de curvar-se os altivos exércitos do Kaiser e são inúteis as suas tremendas máquinas de guerra”. Pelo país fora brotaram ruas com o nome “Heróis de Quionga”, uma das quais ainda persiste em Lisboa (antes de 1916, a rua dava pelo nome menos altissonante e marcial que pode conceber-se: Travessa do Caracol da Penha). Esta fanfarronice exorbitante pareceu, ainda assim, insuficiente ao major Portugal da Silveira, comandante da coluna que tomara Quionga, que se queixou de que os seus feitos tinham sido ocultados em Lisboa.

Com ironia, Edward Paice classifica a tomada de Quionga como “o momento alto do envolvimento português na campanha da África Oriental”.

Aniquilação sem combate

Com efeito, daí em diante, seria sempre a descer. No cômputo global da guerra na África Oriental,, Portugal averbou zero vitórias, dois ou três empates e tudo o resto foram derrotas, das quais apenas uma ou duas foram honrosas (como foi o caso dos combates da Serra Mecula).

Seria um eufemismo dizer que as tropas portuguesas estavam mal preparadas: o coronel Tomás de Sousa Rosa queixava-se de que tinha por exército “praças de engenharia a quem só ensinaram canto coral”, “praças de artilharia que nunca fizeram fogo” e “praças de infantaria que mal sabiam carregar a espingarda”. Some-se à falta de preparação, a indisciplina e a desmotivação e uniformes e equipamentos inadequados para os trópicos e compreender-se-á porque tombaram muito menos soldados portugueses vítimas das balas alemãs do que dos mosquitos, da disenteria, da fome, da sede e do desleixo. Logo na primeira expedição, os contingentes portugueses registaram “21% de baixas por doença nos primeiros seis meses, sem entrar em combate e mesmo sem sair de Porto Amélia”. Quando se deslocavam para locais mais remotos ou se internavam na selva, a incidência de doenças era capaz de deixar as unidades completamente inoperacionais, reduzidas a um bando de pedintes imundos, seminus, febris, famélicos e entorpecidos. Todos os exércitos europeus que lutaram em zonas tropicais durante a I Guerra Mundial sofreram com as doenças, mas entre os soldados portugueses, que não tinham sido instruídos sobre os cuidados a ter, a quem não tinham sido distribuídas redes mosquiteiras, que não ferviam a água antes de a beber e que não tomavam a dose diária de quinino que lhes era distribuída (por correrem rumores de que diminuía a potência sexual), os estragos foram devastadores.

O mais inacreditável é que nada se aprendeu com os erros cometidos pelas primeiras expedições: as tropas enviadas em 1917 não foram vacinadas e não foi imposta vigilância para forçar a tomada diária de quinino, pelo que as baixas causadas pelas enfermidades atingiram números inauditos. Apenas quatro meses depois de ter desembarcado em Mocímboa da Praia e sem ter participado em qualquer combate, entre os 1074 homens do 31.º Regimento do Porto registavam-se 203 mortos e 511 hospitalizados. Espantava-se o médico Américo Pires de Lima: “O mais antigo país colonizador da Europa [..] ignorava ainda serem o clima e as doenças os piores inimigos a vencer em campanhas coloniais”.

Para agravar tudo, algumas das manobras eram decididas a partir dos gabinetes ministeriais de Lisboa, que tudo ignoravam sobre as condições no terreno mas exerciam uma tremenda pressão para que se obtivessem vitórias retumbantes, caso contrário “o prestígio [do país] como nação beligerante será consideravelmente diminuído e os nossos interesses enquanto potência colonial prejudicados”. Algumas dessas missões de combate resultaram apenas em marchas pela selva em busca de forças alemãs que estavam noutro local – e após essas vãs caminhadas arrasadoras, as tropas regressavam ao ponto de partida, esfarrapadas, febris, esfomeadas, com parte do equipamento perdido e baixas pesadas, sem ter disparado um tiro ou visto um inimigo.

Von Lettow em Moçambique

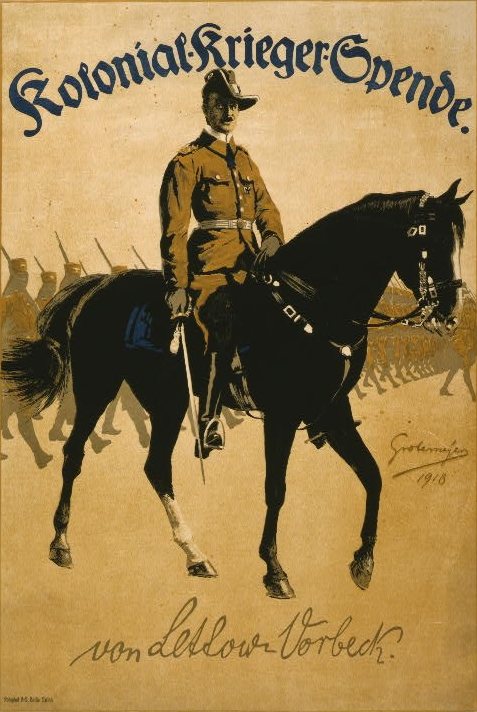

A haver um herói no conflito na África Oriental foi o general alemão Paul von Lettow-Vorbeck, que, com apenas 3000 soldados alemães e 11.000 askaris (soldados africanos) e escassíssimos meios, conseguiu iludir e desfeitear uma força de 300.000 soldados britânicos, belgas e portugueses e auxiliares africanos até ao fim da guerra, graças a tácticas de guerrilha, manobras imprevisíveis, um espírito indómito e um incomparável talento para o “desenrascanço” (uma qualidade de que os portugueses costumam ufanar-se). Quando von Lettow-Vorbeck se rendeu formalmente, a 25 de Novembro de 1918, o seu exército estava reduzido a 135 soldados alemães e 1156 askaris, mas não perdera uma batalha em quatro anos de luta com forças incomensuravelmente mais numerosas e bem equipadas.

Von Lettow nunca prestou grande atenção aos portugueses, por considerá-los militarmente irrelevantes (até os seus askaris lhes chamavam “soldados-lixo”) e por a sua prioridade ser iludir a perseguição movida pelos britânicos. Só no final de 1917, quando o cerco destes começou a apertar-se no Tanganica, forçando von Lettow a entrar em território moçambicano, empenhou as suas tropas no combate aos portugueses, o que se revelaria funesto para estes.

Envergonhado pelo fraco desempenho do Corpo Expedicionário Português na Flandres, o governo de Lisboa exigia das tropas em Moçambique algum feito que redimisse a enxovalhada imagem de Portugal. Em vez disso, a 25 de Novembro de 1917, uma força portuguesa de 1200 homens, comandada pelos majores Teixeira Pinto e Feio Quaresma, deixou-se surpreender em Negomano por parte das tropas de von Lettow, da forma mais infantil e desleixada que possa imaginar-se, naquele que terá sido o único embate entre portugueses e alemães na África Oriental a merecer a designação de “batalha” – os restantes não passaram de escaramuças.

Apesar de o exército português em África estar manifestamente mal equipado, ainda assim fazia uma “guerra de ricos” quando comparado com as depauperadas tropas de von Lettow, pelo que o espólio capturado em Negomano deixou o seu comandante radiante: “de um só golpe, vimos resolvidas a maior parte das nossas dificuldades”.

Em vez de contribuir para embaraçar a actuação de von Lettow-Vorbeck, as tropas portuguesas, ao deixarem-se derrotar com espantosa facilidade, abandonando muitas toneladas de mantimentos, armas, munições e medicamentos nos campos de batalha, nos fortins evacuados à pressa ou nos depósitos deixados sem vigilância, acabaram por providenciar um balão de oxigénio às exaustas tropas de von Lettow. A guerra na África Oriental poderia ter acabado mais cedo, não fosse a involuntária ajuda portuguesa aos alemães.

A frouxidão e inépcia das tropas portugueses está patente na descrição que um boer que servira ao lado dos alemães fez da fase do conflito em que von Lettow entrou em território moçambicano: “É uma guerra divertida. Nós caçamos os portugueses e os ingleses caçam-nos a nós”. Se ninguém o disse, entre os alemães muitos terão pensado o mesmo que, 25 anos depois, um tenente australiano diria sobre os italianos que defrontou no Norte de África: “Não há gente mais encantadora para se combater”.

Os aliados de Portugal não tinham razão alguma para estarem divertidos: conforme relata Paice, Jacob van Devente, o general sul-africano que assumiu o comando das forças aliadas na África Oriental em 1917-18, exasperado pela incompetência portuguesa, enviou uma missiva ao War Office em Londres em que proclamava que chegara a altura “de dizer a verdade às autoridades portuguesas: que as suas tropas na África Oriental Portuguesa não são fiáveis de todo e constituem um grave perigo para os seus aliados” e que “o papel dos portugueses deverá ser definitivamente circunscrito à guarnição de bases costeiras e à repressão de revoltas indígenas”.

Menos do que uma mula

Com efeito, a única missão em que as tropas portuguesas revelaram alguma eficácia foi na repressão das populações indígenas – aí houve mesmo excesso de zelo, sobretudo pela parte das tropas africanas, que se entregavam ao saque, à destruição dos meios de subsistência das populações e se divertiam a exibir como troféus orelhas e genitais cortados aos “revoltosos”. O acima mencionado texto de Filipe Ribeiro de Meneses conta que às tropas auxiliares africanas que reprimiram a revolta do Barué, em 1917, na Zambézia, lhes foi concedido, em jeito de pagamento, a posse de “todo o saque que pudessem transportar, incluindo mulheres e crianças”, no que terá sido “a última grande campanha esclavagista de África”.

Entre as razões para as revoltas contavam-se, além dos impostos excessivos, o recrutamento forçado de homens para trabalharem como carregadores para as tropas. Uma vez que os cavalos e mulas morriam em massa devido à mosca tsé-tsé e a mecânica e os pneumáticos dos camiões não resistiam às péssimas condições das incipientes estradas, o transporte dos mantimentos, das armas pesadas, das munições, do restante equipamento (onde se contavam as arcas com os pertences pessoais dos oficiais, uniformes de gala incluídos) e dos feridos (e por vezes dos próprios oficiais, em cadeiras de viagem), assentava em legiões de carregadores, que “ficavam instalados em redis, presos com arames”, no exterior dos acampamentos das tropas, alimentados parcimoniosamente e tratados como gado. Quando caíam esgotados pelos esforços excessivos que lhes eram exigidos ou pelas punições que lhes eram aplicadas, eram simplesmente deixados para trás pelas colunas em marcha, condenados a uma morte tenebrosa e solitária.

Carlos Selvagem (pseudónimo literário do oficial Carlos dos Santos) faz dos carregadores um retrato pungente: “angulosos, nus, esquálidos, tiritando de frio debaixo dos pobres farrapos da manta, aglomerados em rebanho nos seus cercados de capim, deslocando-se lentamente […], ajoujados sob os fardos que os esmagam, e passivos, sonâmbulos, mecânicos, o olhar ausente, a face vaga”. Estima-se que o esforço de guerra de Moçambique poderá ter usado 100.000 destes infelizes. Outra fonte indica que Moçambique terá fornecido 90.000 carregadores, 60.000 para o exército português e 30.000 para o britânico.

Um balanço trágico

O cômputo global de mortes da I Guerra Mundial superou tudo o que se vira até então: 700.000 a 800.000 para a Grã-Bretanha, 1.3 milhões para a França e 1.7-2 milhões para a Alemanha, 1.8 milhões para a Rússia. Os 7000 a 8000 portugueses soldados portugueses mortos no mesmo período parecem insignificantes face às perdas das grandes potências (nas batalhas mais sangrentas morreram 20.000 soldados de cada lado num só dia) e até face ao acréscimo de mortes civis em Portugal no mesmo período devido à fome, que foi de 82.000, e da gripe espanhola, que levaria mais 138.000.

Os portugueses mortos na Frente Ocidental foram 1643 (dos quais 400-500 na tão empolada Batalha de La Lys), pelo que o resto dos 7000-8000 mortos portugueses ocorreram no teatro de guerra africano e resultaram sobretudo de doença, fome e outras privações. Este total de 7000-8000 usualmente citado diz respeito só a brancos, pois as mortes dos soldados africanos não mereciam grande atenção e as mortes ainda mais numerosas dos carregadores eram encaradas com completa indiferença. Num relatório de 1919, pelo coronel Freire de Andrade, citado por Filipe Ribeiro de Meneses, as baixas portuguesas nas campanhas africanas são estimadas em “1128 oficiais, 19.925 soldados europeus, 10.778 soldados indígenas e 116.381 carregadores”.

Quando, terminada a guerra, começaram a ser calculados os montantes das indemnizações a pagar pela Alemanha, o Governo português avançou números surpreendentemente detalhados e precisos: na frente africana contabilizavam-se 3.800 mortos e 40.000 feridos entre os soldados (brancos + indígenas) e o assombroso número de 273.547 civis africanos mortos, valor fantasioso “atirado” com o fito de beneficiar da indemnização de 1.050 libras por civil morto que a conferência de paz estava a tomar como padrão e que permitira ao Estado português embolsar 287 milhões de libras só no item “civis mortos”. A pretensão portuguesa foi recusada, mas se tivesse sido paga teria sido um momento ignóbil, já que a maioria dos mortos civis em Moçambique resultara não da acção militar alemã mas da exploração, repressão e devastação levada a cabo pelos portugueses e o dinheiro assim obtido não iria ser aplicado a indemnizar as famílias das vítimas ou a desenvolver Moçambique, mas a equilibrar as periclitantes contas do Estado português.

A guerra vista dos gabinetes de Lisboa

A 26 de Outubro de 1916, perante a esmagadora superioridade numérica das forças portuguesas, os alemães evacuaram o forte de Nevala quase sem opor resistência, se se exceptuar a salva que dispararam para assinalar o arriar da bandeira alemã e que lançou o pânico entre os sitiantes. Porém, o que se noticiou em Lisboa, com base no relatório enviado pela expedição, foi que “depois de um combate intenso e tendo destruído e incendiado com dinamite as suas fortificações, o inimigo retirou precipitadamente sob a acção enérgica e a perseguição das nossas forças”.

A pseudo-vitória de Nevala tornou-se rapidamente numa derrota real quando os alemães ripostaram e montaram um cerco de sete dias aos portugueses, que acabaram por pôr-se em debandada – a fuga pela selva teve momentos de pânico e caos, com colunas perdidas e carregadores a abandonarem feridos e doentes, pânico e caos que, num ápice, contagiariam a própria base da força expedicionária em Palma.

Mas nada foi capaz de perturbar a toada jactanciosa e delirante que reinava nos gabinetes ministeriais em Lisboa: “não ocorrera um desastre, mas apenas um recuo estratégico imposto pela superioridade do inimigo em armas e homens”. António José de Almeida, então Ministro das Colónias, considera, num momento de pura demagogia, que “se esta notícia é, de certo modo, desagradável, sob o ponto de vista concreto do resultado da expedição, ela nada tem de desagradável sob o ponto de vista do amor-próprio e da valentia das nossas tropas”. Alegaria ainda que as notícias sobre o descalabro em Moçambique eram uma campanha “assente em falsidades e calúnias” cujo objectivo era “desacreditar o Ministério na ocasião em que o País se debate numa crise gravíssima” e que “as derrotas em África eram ocorrências normais” e que também os ingleses as sofriam sem que se atribuísse “ao Governo ou ao comandante da expedição, aos seus oficiais ou aos seus soldados, as responsabilidades do insucesso”.

Na mesma linha de desculpabilização, optimismo irrealista e retórica balofa, o Diário do Governo de 17 de Janeiro de 1917 fazia notar que a guerra actual se caracterizava por “fluxos e refluxos” e que tinha sido numa dessas oscilações que os portugueses tinham sido obrigados a “ceder momentaneamente algum terreno”. Porém, “em breve, as nossas tropas recuperarão todo o terreno que tiveram de abandonar por um incidente de campanha, e farão novos avanços, batendo completamente os alemães no seu próprio território, e hasteando ali, definitivamente vitoriosa, a bandeira de Portugal”.

Norton de Matos, que desempenhara vários cargos governamentais durante a guerra, incluindo o de Ministro das Colónias, justificar-se-ia assim: “Concorri para essas expedições com o meu esforço, embora possa acontecer que elas não tenham sido uma perfeição na sua organização. É muito difícil organizar uma expedição para o Ultramar, e se eu quisesse ir buscar exemplos [de “imperfeições” semelhantes, presume-se] ao estrangeiro teria muitos para citar”.

O relatório da comissão de inquérito à desastrosa actuação de Sousa Rosa, e em particular ao desastre de Negomano, acabou por concluir, plácida e fatalisticamente, que, “nas condições em que o coronel Sousa Rosa assumiu o comando da expedição, já não seria fácil evitar que erros e deficiências anteriores viessem a ter uma perniciosa influência no prosseguimento das operações”. Como se vê, a capacidade das comissões de inquérito para diluir as responsabilidades dos erros e desastres ao ponto de não se poder identificar um culpado tem longa e sólida tradição em Portugal.

O livro de Manuel Carvalho oferece uma perspectiva realista e não toldada por entusiasmos patrioteiros de um episódio relevante mas pouco divulgado da História de Portugal. A série de 11 reportagens surgida no Público no Verão de 2014, coincidindo com o centenário do início da I Guerra Mundial, recebeu o Prémio Gazeta de Imprensa e se a distinção foi certamente justa, esta sua versão substancialmente aumentada ainda mais elogios merece. A prosa clara e precisa, o aturado trabalho de investigação e o eficaz complemento de mapas não deixam adivinhar a lamentável ausência de um índice remissivo, o que esvazia A guerra que Portugal quis esquecer do seu valor como obra de consulta. Hoje como ontem os portugueses continuam avessos aos conceitos de organização e sistematização.