No domingo, o Brasil irá a votos para decidir, numa segunda volta extremamente renhida e imprevisível, quem será o próximo presidente. Esta eleição fica marcada pela polarização entre as figuras peculiares dos dois candidatos: Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

De um lado, Lula da Silva é um político experiente, que, desde a democratização, desempenha um papel político central na vida do país. Na sua sexta candidatura presidencial, joga como bandeira os seus dois mandatos, durante os quais seguiu uma política pragmática, com crescimento económico e uma redução histórica da pobreza. É certo que os feitos de Lula se devem, em grande medida, ao clima mundial de boom dos preços das matérias-primas e pela estabilização monetária conseguida durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso. O seu legado, contudo, é importante e continua presente na mente de muitos brasileiros. Contra si, tem todos os casos de corrupção nos quais o PT, os seus companheiros e até o próprio se viram envolvidos durante os seus mandatos. No Brasil, quase ninguém é indiferente a Lula, nem à sua prisão.

Do outro lado, Jair Bolsonaro, um ex-militar que foi um político mais ou menos falhado durante quase toda a sua carreira. Em 2018, agitou a direita brasileira, com o seu estilo estonteante e o radicalismo das suas ideias, conseguindo ultrapassar o histórico PSDB, partido de centro-direita que, pela primeira vez, não disputou uma segunda volta presidencial.

Ambas as figuras suscitam ódios e paixões. Num país em que a principal clivagem política é entre petismo e antipetismo, uma candidatura de Lula como única opção à esquerda causa mobilização de uns e repulsa de outros. Ante esta acentuada polarização ouvimos frequentemente a pergunta: estará a democracia em risco no Brasil? Esta pergunta não se confina unicamente ao Brasil. Ela é repetida com frequência, relativamente a vários contextos e países. A democracia está em risco na Hungria? E na Polónia? E nos EUA? A ideia por detrás da pergunta é a seguinte: num país mais polarizado, os lados que competem em eleições tornam-se mais distantes entre si, o que aumenta não só o custo do compromisso político, mas também o custo de deixar o adversário governar. Se realmente consideramos o projecto político adversário repugnante ou ameaçador, estamos dispostos a fazer (quase) tudo para que ele não seja executado. Se consideramos os nossos adversários perigosos, o risco de lhes dar o poder é quase existencial. Neste contexto, cada lado fica então disposto a tolerar atropelos à democracia e às regras do jogo para garantir uma vitória da sua facção e a derrota do adversário.

Uma resposta séria às perguntas sobre os riscos da democracia exige primeiro esclarecer o que é a democracia. Este é um tema complexo e de respostas difíceis. A democracia não está em risco sempre que os nossos candidatos preferidos perdem, nem mesmo quando aqueles que odiamos ganham eleições. A democracia não é um lugar utópico, onde cada um deposita os seus valores e ideais preferidos. Mesmo que esta afirmação choque, é necessário dizê-lo: a democracia não é sinónimo de justiça social, igualdade, segurança, prosperidade ou tolerância. Todos esses ideais são preciosos e dignos de serem defendidos convictamente, mas são conceptualmente distintos do regime de democracia representativa que utilizamos para escolher aqueles que nos governam. Ao colocarmos todos os nossos valores no altar da democracia, arriscamo-nos a não perceber a importância dos mecanismos democráticos e as suas limitações. Arriscamo-nos também a não perceber o que se passa à nossa volta.

Assim, proponho e desafio os leitores a considerarem uma descrição mais rigorosa, e porventura mais arrojada, do regime em que vivem. Na senda de concepções minimalistas temperadas pelo liberalismo, a democracia representativa é apenas, e só, a escolha, através de um processo eleitoral livre e justo, onde todos os cidadãos podem participar, de quem nos representa e quem nos governa, independentemente da ideologia ou programa político dos vencedores. A democracia é, numa formulação engenhosa de Adam Przeworski, um regime onde partidos e pessoas que estão no poder podem perder – e, de facto, perdem — eleições, saindo voluntariamente do lugar que ocupam. Note-se que um país que satisfaça esta definição, aparentemente minimalista, tem já muita coisa: um processo eleitoral livre e justo, sufrágio universal, a existência e garantia de liberdades individuais básicas (nomeadamente, expressão e associação) e um limiar mínimo de direitos políticos para toda a população. Por sua vez, a execução prática de tudo isto requer um aparelho de estado funcional. A existência da possibilidade de quem está no poder sair daí a 4 ou 5 anos – isto é, a verdadeira incerteza quanto à próxima eleição – também nos garante mais do que aquilo que à partida possa parecer. É quando essa incerteza se esvai, ou quando o processo ficou viciado, que a democracia representativa realmente começou a morrer. Se a incerteza se mantém e a vitória de quem está no poder não está garantida, as suas acções serão necessariamente muito mais contidas e sempre susceptíveis de serem revertidas assim que outro se sente na cadeira.

Assim que propomos esta definição, logo vem uma crítica habitual: e se os vencedores quiserem atacar e diminuir os direitos fundamentais das minorias perdedoras? A crítica, embora habitual, mesmo entre intelectuais reputados, é mais falaciosa do que possa parecer à partida. Desde logo, porque as ferramentas à disposição de uma maioria tirânica para atacar uma minoria sem capacidade de se defender, também podem ser utilizadas – e até de forma mais fácil – por uma igualmente possível minoria tirânica, criada automaticamente por qualquer instituição contra-maioritária. Concretizando, não é automático que dar poder de veto a 11 juízes produza decisões mais respeitadoras dos direitos individuais do que dar esse poder de decisão a 50% da legislatura. Os 11 juízes não deixam de ser uma minoria que também pode abusar do seu poder contra outras minorias ou mesmo contra maiorias numéricas. E os 11 juízes são nomeados por alguém, certamente não por intervenção divina.

Para além disso, esta crítica é frequentemente utilizada de forma demasiado superficial. Sim, é possível uma maioria vencedora atacar os direitos de minorias perdedoras e devemos estar atentos a esse perigo. No entanto, o que fere realmente a democracia não são palavras, discursos ou ideologias, mas sim acções concretas de quem ocupa cargos com poder. Assim, não é credível, correcto, nem avisado gritar logo pela tirania dos vencedores contra minorias perdedoras “apenas” porque ouvimos discursos repugnantes, um estilo ignóbil ou ideias pouco democráticas. Apenas quando essas ideias ou palavras se convertem em ações é que podemos começar a falar em feridas graves à democracia. As palavras ferem, mas ferem menos do que uma acção. É esse um dos grandes alicerces do liberalismo moderno e do modo pacífico de processar e resolver conflitos em estados democráticos.

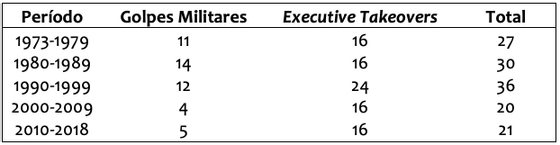

Ainda assim, e dadas as experiências históricas na falibilidade do julgamento humano, os Estados modernos decidiram jogar pelo seguro e instituir um estado de Direito, explicitando um conjunto de regras invioláveis e uma teia de responsabilidades mútuas que dificulte a vida a maiorias simples que se queiram exceder (overreach). Nos últimos anos, vários analistas chegaram à conclusão que as democracias frequentemente perecem através desses excessos do poder executivo, através de acções governativas e em passos mais discretos. Não em actos aparatosos, como um general a entrar com tanques num palácio presidencial, seguindo-se da tradicional mensagem-vídeo revolucionária ou reaccionária. Na verdade, se no século passado, os golpes militares eram utilizados com relativa frequência para contestar ou reverter resultados eleitorais, hoje estes são raríssimos. A grande maioria das democracias definha, hoje, por aquilo a que se chama “executive takeover”: literalmente, quando o poder executivo se estica para lá do seu mandato e das suas limitações institucionais e tenta dominar outros núcleos de poder para se eternizar.

Svolik (2020)

Tudo isto para nos perguntarmos: a democracia – assim concebida e definida – está em risco no Brasil? Um golpe militar, como em 1964, é sem dúvida muito improvável. Embora Bolsonaro tenha cultivado relações demasiados próximas com o sector militar, levando inclusive especialistas a escreverem sobre os perigos da militarização da democracia brasileira, não deixa de ser muito difícil – e requerer muitos apoios — executar com sucesso um golpe militar tradicional numa democracia como a brasileira. Para além disso, os estudos existentes demonstram ser extremamente improvável que um regime democrático morra quando já experienciou, com sucesso, tantas eleições justas e democráticas como o Brasil (oito), tantas rotações de poder entre indivíduos distintos (seis), inclusive entre quadrantes políticos distintos. Trinta e quatro anos de experiência democrática não desaparecem em dois dias.

A Hungria, porém, poderá estar nas cabeças de muitos leitores e observadores. Lembremo-nos, no entanto, que grande parte dos atropelos que Orban deu às instituições democráticas no seu país apenas foram possíveis porque, no seu primeiro mandato após eleição em 2010, o seu partido conseguiu obter uma supermaioria de dois terços, que permitiu que alterasse a constituição húngara unilateralmente.

Qualquer que seja o resultado no próximo domingo, sabemos que o Congresso brasileiro – sem o qual o Presidente não consegue governar – é um dos mais fragmentados do mundo. Embora o número de partidos legislativos tenha diminuído nestas eleições, o Congresso brasileiro continua a ser hiper-fragmentado, em comparação com outros países, com um número efectivo de partidos a rondar os 9. A bancada do partido de Bolsonaro, sendo a maior, tem apenas 99 congressistas em 513 lugares da Câmara dos Deputados, necessitando de muitos congressistas de vários partidos do chamado “Centrão” para governar. Assim, se Bolsonaro tentar atropelar a democracia, por exemplo tentando encher o judiciário e o Supremo Tribunal Federal de juízes de elementos próximos de si, só será bem-sucedido se tiver a ajuda de muitos outros sectores e indivíduos noutros loci de poder. Se a democracia brasileira perecer, os assassinos serão muitos mais que apenas os bolsonaristas.

Note-se que, se eleito, Lula também terá de liderar com este Congresso hiper-fragmentado. Para governar, terá a vida ainda mais dificultada que Bolsonaro, na medida em que a direita e o centro dominaram as eleições legislativas de há quatro semanas. Esperemos que, neste caso, a corrupção não seja uma opção. Note-se ainda outro risco: se Lula não conseguir apoios suficientes no Congresso para alguma estabilidade governativa e se a tensão com a direita permanecer elevada, um impeachment de Lula tornar-se-á altamente provável, especialmente considerando que o seu candidato vice-presidencial é Geraldo Alckmin, um histórico do partido de centro-direita PSDB. Uma democracia com impeachments frequentes ou em que um presidente sistematicamente não consegue governar com o poder legislativo fica também em risco de chegar a momentos de deadlock, em que soluções extrainstitucionais se tornam apelativas.

Outro perigo que tem sido recorrentemente aventado é a existência de um episódio como o 6 de Janeiro nos EUA, em que vários apoiantes do derrotado “invadem” o Congresso ou outra alta instituição brasileira. A meu ver, não é impossível. Especialmente se a margem do vencedor for inferior a um milhão de votos. No entanto, é fundamental perceber o número relativo de invasores e a reacção do resto da população e do ramo militar-policial a esses eventos. Se forem acções isoladas (e não incentivadas) por parte de um grupo de poucos milhares de lunáticos, a democracia não estará em risco. Pelo contrário, se estas forem sustentadas por vários indivíduos em posições de poder ou se obtiverem uma resposta do lado oposto nas ruas, a situação poder-se-á complicar. Normalmente, os estados de emergência ou potenciais intervenções policiais e militares em processos eleitorais não são conducentes a desenvolvimentos positivos na democracia.

Tal como o politólogo Carlos Pereira, também não tenho nenhuma bola de cristal e acredito que a experiência democrática brasileira é preciosa. Como Fernando Bizzarro, também reconheço que Bolsonaro e os bolsonaristas, caso percam, não queiram esperar quatro anos de um governo petista e poderão ver a contestação das eleições como uma forma, se não de ganhar o poder, pelo menos de melhorar a sua posição negocial. No entanto, sou optimista. Desde que não haja golpe militar, algo verdadeiramente improvável, a democracia não terminará de um dia para o outro. Quando perecem, as democracias fazem-no lentamente. Mas, ao mesmo tempo, as democracias ganham tempo. E, nesse caso, mesmo que doentes, é perfeitamente possível recuperá-las.