Índice

Índice

“Aqueles que não são capazes de aprender com a história, estão condenados a repeti-la” – o aforismo é da autoria de um filósofo e ensaísta nascido em Espanha, em 1863, com o nome de Jorge Agustín de Santayana y Borrás, e que desenvolveu nos EUA a parte mais marcante da sua formação e da sua carreira, sob o nome de George Santayana e escrevendo sobretudo em inglês. Se o aforismo é citado amiúde quando se quer enfatizar a importância de conhecermos o passado e tem sido escolhido para epígrafe de numerosos livros de história, o resto da vasta obra de Santayana tornou-se quase invisível fora dos meios académicos especializados, talvez por estar conotado com ideologias conservadoras (ainda que Santayana se tenha demarcado de tal rótulo definindo-se como “um Mefistófeles disfarçado de conservador”).

Todavia, valeria a pena dar atenção ao livro de onde o aforismo foi retirado, Reason in common sense (1905), pois contém reflexões válidas e pertinentes para o nosso tempo. O aforismo acima citado ganha em ser recolocado em contexto: “O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é total, nem sobra o objecto passível de ser melhorado nem há direcção para futuros melhoramentos; e quando a experiência não é retida, como entre os selvagens, a infância é perpétua. Aqueles que não são capazes de aprender com a história, estão condenados a repeti-la”. Na verdade, a frase de Santayana não é inteiramente original: Em Reflections on the revolution in France (1790), Edmund Burke, um conservador bem mais influente e mais lembrado hoje do que Santayana, escrevera que “não serão capazes de olhar para a posteridade aqueles que nunca olham para os seus antepassados”.

Foi ao célebre aforismo de Santayana que Bill Fawcett foi buscar o título do livro (Doomed to repeat: The lessons of history we’ve failed to learn, de 2013) que o Clube do Autor agora reedita em Portugal como Grandes lições do passado: Condenados a repetir a história, depois de o ter publicado com título (e capa) diferente (Condenados a repetir a história: As lições que nunca devemos esquecer) em 2014.

O conceito que preside ao livro de Fawcett é o de que “os tetravôs do leitor e os seus líderes tiveram de ultrapassar as suas próprias versões dos mesmos problemas que o preocupam quando acorda de manhã. Em muitos casos eles conseguiram encontrar uma maneira de enfrentar essas dificuldades e de as resolver ou, pelo menos, de lhes sobreviver”.

As 14 “lições do passado” cobrem temas demasiado complexos e diversos para poderem ser adequadamente tratados em apenas 300 páginas – terrorismo, nacionalismo, tribalismo, escravatura, epidemias, línguas e cultura, bolhas especulativas, crises financeiras, desemprego, recessões económicas, ascensão e queda de impérios – mas o livro contém, numa abordagem simples e clara, matéria merecedora de reflexão. Pena é que o autor não tenha achado útil incluir um índice remissivo (nem bibliografia) numa obra que cobre um tão largo espectro de assuntos.

Não sendo possível abordar todos os temas tratados por Fawcett, elegeram-se aqui três: terrorismo, Afeganistão e bolhas especulativas.

Clio, a musa da História, por Pierre Mignard, 1689

“Era-me indiferente matar uns ou outros”

“O terrorismo não é um problema moderno”, escreve Fawcett. Tem razão e está acompanhado nesta perspectiva pelos muitos analistas que se debruçam sobre este candente assunto: os bombistas-suicidas do Aeroporto de Bruxelas ou do Bataclan de Paris filiam-se numa longa tradição.

Antes, houve os sicarii ( “homens das adagas”), uma facção ultra-radical dos radicais zelotas que lutavam contra a ocupação romana da Judeia, assassinando as figuras públicas que colaborassem com aquela;

Os hashishiyya ou hashshashin ou asasiyun (de onde veio o termo para “assassino” em muitas línguas europeias), uma seita ismaelita (xiitas) do século XI, liderada por Hassan-i-Sabbah (o Velho da Montanha), que se opunha ao poder dos Fatímidas (sunitas) e assassinava os seus governantes e comandantes militares (até Saladino foi alvo de dois dos seus atentados);

Ruínas do castelo de Alamut (no actual território do Irão), a sede dos hashshashin; a fortaleza foi conquistada pelos mongóis em 1256

Os anarquistas da segunda metade do século XIX e do início do século XX, que tinham por objectivos a abolição dos governos e a destruição da sociedade capitalista e tentaram alcançá-los fazendo ir pelos ares o maior número possível de cabeças coroadas, generais, chefes de polícia e capitães da indústria;

Os nacionalistas radicais que se propunham obter a independência do seu povo através do assassinato selectivo dos governantes dos países que os subjugavam, bem como das suas forças opressoras e dos que com eles colaborassem;

A esta lista, Fawcett soma os luditas, os trabalhadores têxteis britânicos que, vendo os seus empregos ameaçados pelos desenvolvimentos tecnológicos na área da tecelagem, empreenderam campanhas de destruição de equipamento industrial e se envolveram em conflito com as autoridades. Todavia, é mais correcto classificá-los como sabotadores e revoltosos do que como terroristas.

Aquilo de que Fawcett – e muitos dos analistas e comentadores que abordam o fenómeno do terrorismo – não parece dar-se conta é que a natureza dos alvos mudou no último século. Nos seus primeiros séculos de actividade, os terroristas visavam especificamente reis, ministros, governadores, altos funcionários e oficiais das forças armadas e da polícia, mesmo que muitas vezes acabassem por causar “danos colaterais” entre os cidadãos anónimos.

Na viragem dos séculos XIX-XX, recorrendo a bombas, armas de fogo ou punhais, os anarquistas fizeram uma razia entre as mais altas figuras do Estado de países de vários continentes:

- em 1878, o general Nikolay Mezentsov, comandante da polícia secreta czarista

- em 1879, o príncipe Dmitri Kropotkin, governador de Kharkov;

- em 1881, o czar Alexandre II, que escapara antes a três tentativas de assassinato;

- em 1894, o presidente francês Sadi Carnot;

- em 1897, o primeiro-ministro espanhol Antonio Cánovas del Castillo;

- em 1898, a imperatriz austro-húngara Elisabeth (Sissi);

- em 1900, o rei Umberto I da Itália, que também já fora alvo de vários atentados;

- em 1901, o presidente dos EUA, William McKinley;

- em 1904, o governador-geral da Finlândia (então sob domínio russo);

- em 1909, o chefe da polícia de Buenos Aires

- em 1911, o primeiro-ministro russo Pyotr Stolypin;

- em 1912, o primeiro-ministro espanhol José Canelejas;

- em 1913, o rei Jorge I da Grécia;

- em 1912, o primeiro-ministro espanhol Eduardo Dato Iradier;

O assassinato do presidente francês Sadi Carnot, reconstituído em Le Petit Journal Illustré de 2 de Julho de 1894

O regicídio de 1908, que ceifou as vidas do rei Carlos I de Portugal e do príncipe herdeiro, D. Luís, não tendo sido da responsabilidade de anarquistas, insere-se no “espírito do tempo”.

O assassinato de Franz Ferdinand, o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro e da sua esposa, em Sarajevo, a 28 de Junho de 1914, pelo nacionalista sérvio bósnio Gavrilo Princip (cujas repercussões extravasariam largamente as fronteiras da Bósnia) mostra quão relaxadas eram as medidas de segurança que então rodeavam os poderosos. O atentado fora planeado da forma mais displicente e amadora que possa imaginar-se e os conspiradores tinham-se convencido de que o golpe fracassara quando a temeridade e insensatez de Franz Ferdinand e uma improvável conjugação de coincidências colocaram o príncipe e a esposa à mercê de Princip.

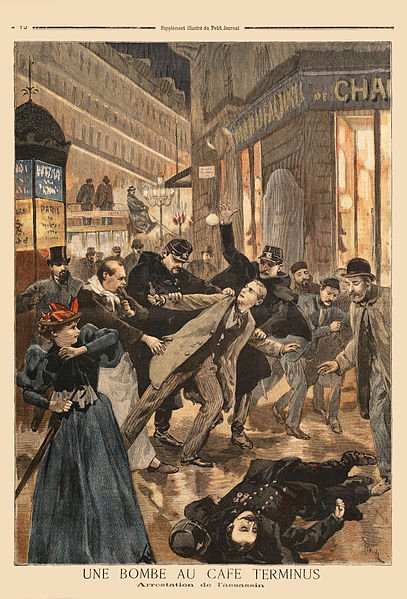

Mas, pouco a pouco, a segurança em torno das chefias do Estado foi apertando-se e sofisticando-se e os terroristas passaram a escolher alvos mais “acessíveis”. Um dos pioneiros desta nova “modalidade” foi o anarquista Émile Henry, que pretendia vingar Auguste Vaillant, que fora executado por, a 9 de Dezembro de 1893, atirar uma bomba de pregos para o meio de uma sessão do parlamento francês, fazendo 20 feridos. Em represália pela execução de Vaillant a 5 de Fevereiro de 1894, sete dias depois outro anarquista, Émile Henry, fez explodir uma bomba no Café Terminus, em Paris, matando uma pessoa e ferindo 20 – o facto de o seu alvo não serem os tiranos, os capitalistas ou as forças repressivas ao seu serviço não pareceu comovê-lo: “Não há burgueses inocentes”, justificou-se ele.

Captura de Émile Henry após o atentado do Café Terminus, reconstituída por Osvaldo Tofani em Le Petit Journal Illustré de 26 de Fevereiro de 1894

Três meses antes, a 7 de Novembro de 1893, já outro atentado indiscriminado abalara Barcelona, quando o anarquista Santiago Salvador lançara, da galeria no quinto piso, duas bombas para a plateia lotada do Gran Teatro del Liceo, na récita de abertura da temporada de ópera, causando 22 mortos e 35 feridos. Atendendo ao perfil social da plateia de um teatro de ópera, para mais em noite de abertura da temporada, Salvador teria ainda menos remorsos do que Henry: os seus alvos faziam seguramente parte da alta burguesia catalã e dificilmente haveria “inocentes” entre as vítimas colaterais. Salvador, que seria executado um ano depois, deixou claro o seu propósito: “não me propus matar pessoas determinadas. Era-me indiferente matar uns ou outros. O meu desejo foi semear o terror”.

Se é claro que Salvador não escolheu as suas vítimas, resta saber se terá escolhido a ópera: naquela noite estava em cena Guillaume Tell, de Rossini, cujo tema é a luta pela liberdade do povo suíço, contra as tropas do odioso opressor austríaco.

O atentado no Liceo de Barcelona, reconstituído em Le Petit Journal Illustré de 25 de Novembro de 1893

Pode fazer-se ainda recuar esta tendência de ataques indiscriminados à chamada “campanha feniana da dinamite”, que teve lugar na Grã-Bretanha entre 1881 e 1885 e foi levada a cabo pelos independentistas irlandeses da Irish Republican Brotherhood (IRB), também conhecidos por “fenianos”. Em princípio, os alvos da campanha estavam ligados ao governo britânico e ao seu exército e polícia, mas boa parte dos atentados bombistas visaram locais públicos, como estações de caminhos de ferro e metropolitano, pontes e monumentos e os transeuntes que aí casualmente se encontrassem.

Em 1939-40, o Irish Republican Army (IRA) retomou a campanha bombista de 1881-85 do IRB, mas a uma escala maciça e com ênfase nitidamente deslocada para alvos civis indiferenciados: quando começou, em Janeiro de 1939, parecia visar sobretudo infra-estruturas (sistemas de produção e distribuição de água e electricidade) mas rapidamente o foco das bombas se deslocou para salas de cinemas, estações de caminho de ferro e metropolitano, hotéis, casas de banho públicas, estações e marcos de correio, lojas de departamentos (antecessoras dos centros comerciais), mercados e ruas comerciais.

Foto após o atentado de 25 de Agosto do IRA em Coventry, em que uma bomba no cesto de uma bicicleta colocada numa movimentada rua comercial matou cinco pessoas e feriu 50

O modelo dos atentados da “campanha feniana da dinamite”, do Liceo de Barcelona e do Café Terminus tornar-se-ia na tendência dominante do terrorismo da segunda metade do século XX e do século XXI, que toma por alvo as grandes aglomerações de pessoas, em aeroportos e estações de caminho de ferro e de metropolitano ou em eventos desportivos.

Mas como as medidas de segurança em torno destes pontos nevrálgicos se vão também apertando e a competência, astúcia e capacidade operacional dos terroristas vai diminuindo, em resultado de as redes terroristas serem vigiadas, acossadas e desmanteladas pelos serviços de segurança dos Estados, começa a emergir um terrorismo “espontâneo” (no sentido do amador que, numa tourada, salta para a arena a meio da lide, para demonstrar os seus dotes de toureiro antes de ser removido pelas forças da ordem), que ataca não onde quer ou “onde dói mais” mas onde pode.

São um paradigma desta nova tendência os atentados de San Bernardino (Califórnia) em 2015 e de Orlando (Florida) em 2016. No primeiro caso, o atentado visou um encontro de funcionários do departamento de Saúde Pública do condado de San Bernardino, no segundo um bar gay frequentado pela comunidade hispânica. Em San Bernardino, a tacanhez dos terroristas levou-os a eleger como alvo o departamento municipal em que um deles trabalhava – uma espécie de “terrorismo de vizinhança”, em que o terrorista em vez de buscar um alvo, escolhe destruir o que está mais à mão.

Por um lado, é positivo que não abundem os terroristas com a determinação, a ambição, o engenho e os meios para fazer explodir o Capitólio, a Estátua da Liberdade, a sede do Goldman Sachs, a bolsa de Frankfurt, o Big Ben ou o Parlamento Europeu, mas por outro lado significa que ninguém está a salvo, pois o terrorismo está agora disposto a atacar festas de Natal de funcionários autárquicos ou bailes de bombeiros em cidadezinhas remotas.

Se ao terrorismo “convencional” pode aplicar-se um outro certeiro aforismo de Reason in common sense, de Santayana – “o fanatismo consiste em redobrar os esforços quando já se esqueceu qual era o objectivo” – no terrorismo “espontâneo” nem sequer há objectivo. Não é movido pela ideia de libertar uma nação, derrubar um regime tirânico, reivindicar liberdade de culto religioso ou fazer colapsar o sistema capitalista, mas por impulsos erráticos de criaturas solitárias, medíocres, confusas e inadaptadas. Dele nenhum publicista idealista e inflamado ousará dizer, como fez o poeta anarquista Laurent Tailhade (1854-1919) em relação ao atentado de Vaillant contra o parlamento francês em 1893, “que importam as vítimas se o gesto é belo?”. É um terror que requer recursos materiais e humanos mínimos, quase dispensa planeamento e em pouco se distingue do “assassínio em massa” aleatório, apenas sendo qualificado como “terrorismo” porque os seus perpetradores declaram, à última hora, actuar em nome de uma organização terrorista – estas, sempre dispostas a dar a ideia de que são mais poderosas e tentaculares do que realmente são, aceitam de bom grado as “adesões”, e os “espontâneos” crêem dar sentido ao seu acto imbecil, patético e vazio ao inserirem-se numa “causa” mais vasta e estruturada.

Contra este terrorismo improvisado, amador, difuso e, pela sua natureza, imprevisível, as forças de segurança e os Estados pouco podem fazer – e não há lições do passado que possam guiar-nos.

No final do capítulo “A herança dos revoltosos: O terrorismo não é um problema moderno”, Fawcett manifesta optimismo face aos poucos atentados relevantes ocorridos desde o 11 de Setembro, que atribui à “combinação da eliminação dos aliados do terrorismo, das suas bases e sua supressão activa”. É preciso dar um desconto a este optimismo, pois Fawcett escreve em 2013, antes de o ISIS/Daesh e as suas “sucursais” e “aderentes espontâneos” terem alterado dramaticamente o panorama do terrorismo.

Enquanto alguns grupos terroristas têm ou tinham propósitos específicos e delimitados – a criação de um Estado palestiniano (no caso da OLP), a independência do País Basco (ETA) ou a autodeterminação do povo tamil (Tigres de Libertação do Eelam Tamil) – pelo que as suas reivindicações são ou eram passíveis de ser negociadas e, eventualmente, satisfeitas, já o ISIS tem objectivos tão megalómanos e irrazoáveis – a conquista de território até que a sua “abençoada bandeira cubra a Terra de oriente a ocidente, enchendo o mundo de verdade e justiça e pondo fim à falsidade e tirania do jahiliyyah [estado de ignorância]” – que a sua porfia não conhece limites no espaço nem no tempo e as suas reivindicações não são susceptíveis de negociação.

Os grupos terroristas islâmicos de outros tempos poderiam “contentar-se” em aniquilar o Estado de Israel ou forçar as tropas norte-americanas a abandonar a Arábia Saudita, mas estes até podem parecer objectivos “razoáveis” face aos de um ISIS/Daesh cujo inimigo são todos os “hereges” que não se conformam à sua ultra-fundamentalista e retrógrada concepção do Corão, conceito que abrange o público de espectáculos musicais (Paris, Novembro de 2015), passageiros em trânsito em aeroportos (Istambul, Junho de 2016), participantes num torneio de futebol amador (Al-Asriya, Iraque, Março de 2016), crianças em filas para comprar gelados (Bagdad, Julho de 2016) ou famílias que assistem a espectáculos de fogo-de-artifício (Nice, Julho de 2016).

Sim, há repetições na História e devemos tentar retirar ensinamentos dos eventos passados, mas também não devemos iludir-nos com semelhanças aparentes e perceber as diferenças essenciais que sob elas se ocultam.

“História”, por Nikolaos Gyzis, 1892

Temei a vingança dos afegãos

Que invadir não é o mesmo que conquistar foi algo que todas as grandes potências que invadiram o território a que convencionou chamar-se Afeganistão aprenderam à sua custa, quase sempre de forma dolorosa.

Escreve Fawcett que o Afeganistão “foi sempre fácil de invadir por ter poucas fronteiras naturais e uma população dispersa por vales separados uns dos outros”. Embora a geografia não marque irrevogavelmente o destino, é certo que a acidentadíssima geografia afegã contribuiu para a fragmentação do território em termos étnicos, linguísticos, culturais e políticos. Ao contrário do que afirma Fawcett, a geografia afegã não é das mais acessíveis e terá sido antes a desunião entre os seus povos o factor que mais tem facilitado as invasões estrangeiras: as quezilentas tribos raramente foram capazes de entender-se e reunir um exército capaz de fazer frente aos invasores.

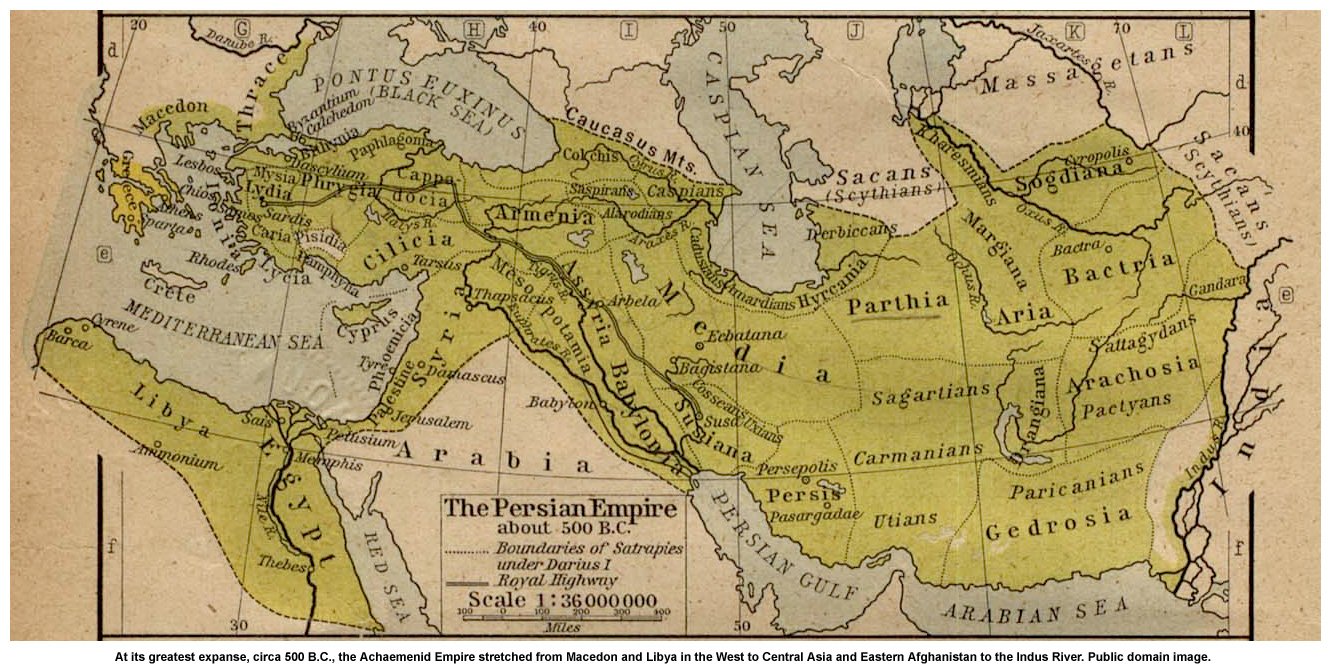

Na sua maior extensão, ca. 500 a.C., o império dos aqueménidas da Pérsia estendia-se da Macedónia até ao Afeganistão – o território que hoje conhecemos por este nome correspondia aproximadamente às províncias (satrapias) de Ária, Báctria e Aracósia. A designação “pactyan” corresponde à etnia hoje conhecida por pashtun

Porém, essa mesma desunião é a principal razão da dificuldade dos invasores em consolidar a sua conquista, pois não tarda que os muitos e díspares povos que habitam a região regressem ao seu interminável jogo de desavenças e alianças flutuantes, alimentadas por ódios duradouros e conveniências efémeras, para exaspero dos pretensos conquistadores.

Escreve Fawcett: “O Afeganistão, tal como o vemos num mapa contemporâneo, não teve por base qualquer país que já existisse ou qualquer cultura ou conceito que partilhasse. A Inglaterra decidiu e impôs a localização das fronteiras do que é hoje considerado ‘o Afeganistão’. Na sua origem esteve apenas uma região administrativa imperial criada sem qualquer consideração pelas línguas, culturas, lealdades, ou antagonismos dos ‘nativos’ que aí viviam. Foi concebido não para a sua população mas para tornar mais fácil a vida dos burocratas europeus”.

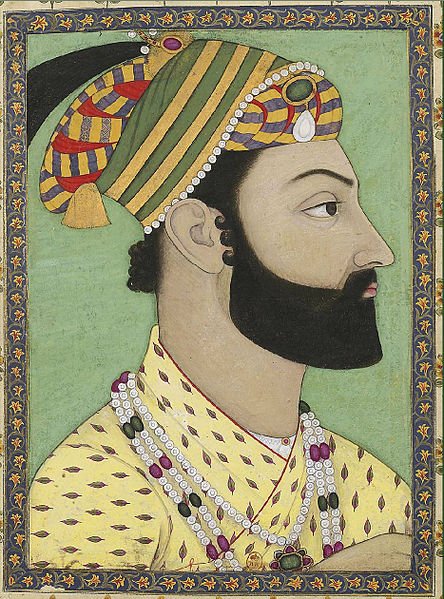

A acusação de Fawcett à Grã-Bretanha – que, quando era a maior potência mundial, esteve repetidamente envolvida na delimitação de entidades nacionais artificiais que ainda hoje dão dores de cabeça – tem fundamento, mas não corresponde inteiramente à verdade: os britânicos seguiram aproximadamente as fronteiras do Império Durrani, fundado em 1747 por Ahmad Shah, que foi o primeiro a conseguir conferir alguma efémera unidade às tribos daquele território montanhoso entre a Pérsia e a Índia.

O rei Ahmad Shah (c.1722-1772), fundador do Império Durrani

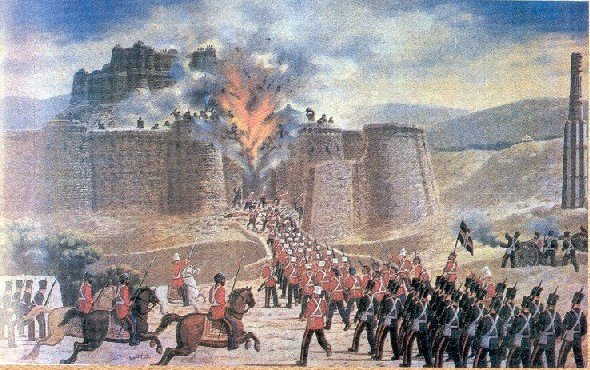

Ahmad Shah morreu em 1772 e nenhum dos seus sucessores teve a sua força, astúcia e determinação, pelo que as dissensões entre as tribos afegãs voltaram a prevalecer e o Império Durrani entrou num longo declínio, marcado por ferozes disputas pelo poder, golpes palacianos e turbulência generalizada, que também se manifestava por incursões de banditismo e pilhagem nas zonas fronteiriças da Índia (uma actividade com antiquíssima tradição entre os afegãos). A geopolítica na Ásia Central do século XIX esteve subordinada ao chamado The Great Game, um conceito que reflectia uma concepção paranóica das relações entre as grandes potências europeias. E como o Império Russo se aliara à Pérsia (que tinha pretensões territoriais no Afeganistão) e anexara as regiões a norte do Afeganistão – Uzbequistão, Turquemenistão e Tadjiquistão – a possibilidade de os russos aproveitarem o vazio de poder no Império Durrani para se assenhorearem dele, ameaçando a Índia, a Grã-Bretanha decidiu antecipar-se: em 1839, 21.000 soldados do Exército Britânico da Índia, sob o comando do general John Keane, entraram no Afeganistão e, sem grande esforço, tomaram as principais cidades e reinstalaram no trono de Kabul um ex-rei, Soojah (ou Shuja), que fugira para a Índia em 1809, quando perdera o apoio dos chefes tribais, e do qual se esperava que fosse um fantoche, servindo para dar uma aparência de legitimidade à ocupação britânica.

Uma força anglo-indiana ataca o forte afegão de Ghazni, em 1839

O exército britânico rapidamente se confrontou com os mesmos problemas que já tinham atormentado os imperadores aqueménidas e Alexandre o Grande: o controlo das cidades principais não era sinónimo de paz nem de controlo do território. Irritadas pela chegada das famílias dos soldados e funcionários britânicos (o que confirmava a ideia de que a ocupação britânica pretendia ser duradoura) e encorajadas pelo regresso à Índia de parte do contingente britânico e pelas débeis ou nulas represálias dos britânicos aos ataques pontuais dos afegãos, as tribos reuniram-se (provisoriamente, claro) em torno de Mohammad Akhbar (ou Akbar Khan) e cercaram Kabul. O governador britânico reconheceu que a cidade era indefensável e, a 1 de Janeiro de 1842, comprometeu-se a entregar a cidade em troca de um salvo-conduto que permitisse aos 4500 soldados e aos 12.000 civis (onde se incluíam funcionários, familiares e criadagem) regressar à Índia. É difícil apurar se Akbar nunca tencionou cumprir a sua parte do acordo ou se não conseguiu ter mão nos guerreiros das vários tribos, mas a coluna, comandada pelo general William Elphinstone, começou a ser flagelada mal saiu de Kabul e acabou por ser completamente massacrada. De toda a coluna, só um soldado, William Brydon, escapou à chacina e, embora ferido, conseguiu chegar ao forte britânico de Jalalabad e fazer o relato daquela que “foi a maior perda de tropas numa única batalha da história colonial britânica”.

Assim chegou ao fim aquela que ficou conhecida como a I Guerra Anglo-Afegã.

“Restos de um exército”: a visão da pintora Elizabeth Butler da chegada de William Brydon, o único sobrevivente da retirada de Kabul, às portas de Jalalabad. Quadro de 1879

Os britânicos talvez tivessem sido poupados a esta perda de vidas e a esta humilhação se tivessem tido presente uma frase atribuída a um anterior invasor do Afeganistão: “Possam os deuses proteger-te do veneno da serpente, dos dentes do tigre e da vingança dos afegãos”. Alexandre o Grande sabia do que falava: ao derrotar Dario III – cuja fuga à frente do exército macedónio acabaria com o seu assassinato, algures no que é hoje o norte do Afeganistão, por ordem de Bessos, o sátrapa da Báctria e Sogdiana – ficara na posse de todo o território do império aqueménida, o que, em princípio, incluía o Afeganistão.

“A família de Dario aos pés de Alexandre”, por Charles Le Brun, c. 1660

Mas Bessos, após assassinar Dario III, proclamou-se Rei dos Reis no seu lugar. Não tinha nem força nem legitimidade para o fazer, pelo que acabou por ser entregue pelos chefes tribais afegãos ao líder macedónio, que o mandou executar. Mas tal não significou a pacífica inclusão do Afeganistão no império macedónio.

A primeira cidade afegã onde Alexandre entrou situava-se onde é hoje Herat e era a capital da província persa de Hariva (conhecida pelos gregos como Ária). O macedónio, na altura preocupado em perseguir Bessos, negociou rapidamente a rendição da cidade e deixou nela uma guarnição – que foi massacrada pelos locais mal Alexandre voltou costas, forçando-o a regressar, esmagar a revolta e destruir a cidade (no seu lugar fez construir Alexandria na Ária). Foi um padrão que se repetiu várias vezes: as cidades “conquistadas” revoltavam-se assim que o exército macedónio delas saía e as tribos moviam-lhe uma incessante e desgastante guerrilha. Alexandre acabou por conseguir, a muito custo, submeter o território (“cidade por cidade, vale por vale”, nas palavras de Fawcett) e a presença greco-macedónia subsistiria bem para lá da morte de Alexandre, sob a forma do Reino Greco-Bactriano. Este duraria até 125 a.C. e deixaria uma forte marca na cultura e arte da região – algo de que não podem orgulhar-se nem os britânicos, cujas tropas regressariam, com mais sucesso militar, em 1878-80 (II Guerra Anglo-Afegã), nem os soviéticos, cuja ocupação, entre 1979 e 1989, resultaria em cerca de um milhão de mortos afegãos e 14.400 mortos e 54.000 feridos soviéticos e se converteria num atoleiro militar (“o Vietnam soviético”), contribuindo para a derrocada da URSS.

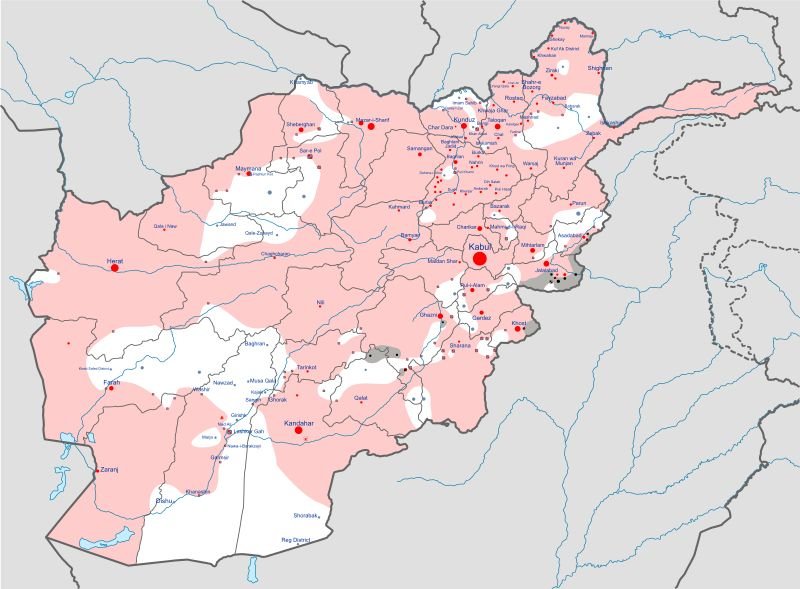

A invasão americana de 2001 repetiu o padrão usual: uma rápida vitória inicial seguida por uma interminável e confusa sucessão de escaramuças e actos de guerrilha. A retirada das forças dos EUA e da NATO e a transferência do controlo militar para as forças do governo eleito em Kabul, foi acompanhado de um recrudescimento da violência, o que levou à suspensão parcial da retirada.

O Afeganistão em 2016: áreas a rosa, sob controlo do governo afegão e NATO; a branco, sob controlo taliban; a cinzento, sob controlo do ISIS e suas “sucursais”

15 anos depois da “vitória” contra os taliban, estes (e as forças que se reclamam filiadas no ISIS) continuam a dominar grandes áreas, o governo eleito é visto como corrupto e ineficaz, muita da ajuda internacional foi dissipada ingloriamente, os conceitos ocidentais de direitos humanos não conseguiram impor-se às tradições ancestrais e os atentados terroristas e os ataques taliban são uma nuvem ameaçadora que continua a pairar sobre todo o país.

Este é um caso em que conhecer o passado pouco parece adiantar na resolução dos problemas do presente. Na verdade, o que o passado nos diz é que a entidade a que damos o nome de Afeganistão pode ser um puzzle impossível de resolver, seja qual for a forma como se articulem as peças.

É perfeitamente viável (se é desejável, é outra questão) que a Catalunha se separe de Espanha e a Escócia da Grã-Bretanha e façam a sua vida independente, pois quer a Catalunha quer a Escócia existiram como entidades autónomas e relativamente homogéneas antes de serem englobadas numa entidade maior e conseguiram preservar a sua identidade durante o englobamento. Num processo com muito mais atrito, é até possível que o Iraque – outro país inventado pelos britânicos – possa desagregar-se em três entidades, sunita, xiita e curda. Mas o puzzle afegão tem atrás de si milénios de animosidades e desconfiança entre uma miríade de tribos de diferentes etnias e línguas.

Destruição pelos taliban, em Março de 2001, de uma das estátuas colossais de Buda esculpidas na rocha em Bamiyan no século VI. Os taliban empreenderam uma campanha de supressão de vestígios budistas, que abrangeu os da arte Gandhara, que sintetizou influências budistas e gregas

A mãe de todas as bolhas especulativas

Dois trabalhadores do sector têxtil encontram-se num café. Um deles, Gaergoedt, abandonou o ofício para se dedicar a algo bem mais lucrativo e menos penoso e gaba-se de ter lucros fabulosos com as suas transacções. Estas têm a peculiaridade de não envolver necessariamente a compra e venda de objectos físicos mas a de promessas de futuras compra e venda de coisas que ninguém viu e que nem sequer está certo de que existam. Waermondt não se deixa seduzir pelas miragens de fortuna sem esforço com que Gaergoedt o tenta e prefere continuar a trabalhar no sector têxtil – o tempo dar-lhe-á razão, pois o mercado em que Gaergoedt investiu tudo o que tinha e não tinha estoirará pouco depois, lançando Gaergoedt na miséria.

Podia ser um episódio ocorrido durante a crise do sub-prime e a consequente crise financeira mundial, mas não, esta parábola consta de um panfleto de intuitos satíricos e moralizantes (Samenspraecken tusschen Waermondt ende Gaergoedt) publicado no início de 1637 em Haarlem por Adriaen Roman e diz respeito à bolha especulativa das túlipas que tomou conta da Holanda a partir de 1633 e que teve um pico de virulência no Outono-Inverno de 1636/7, e que é admiravelmente narrada por Mike Dash em Tulipomania: The story of the world’s most coveted flower and the extraordinary passions it aroused (1999, Phoenix).

Semper Augustus, a variedade de túlipa que alcançou cotações mais elevadas durante a tulipomania holandesa

Bill Fawcett abre o capítulo “Especulações e crises” com a história da bolha das túlipas, que é usualmente apresentada como a primeira bolha especulativa na história do capitalismo e é um tópico incontornável quando se discute a natureza do capitalismo e dos mercados financeiros

Por incrível que possa parecer, a especulação em torno das túlipas atingiu na Holanda de então proporções tais que um único bolbo de uma variedade prestigiada podia ser transaccionado pelo equivalente a 20 vezes os rendimentos anuais de um artesão e meia dúzia de bolbos podiam pagar uma boa casa numa das ruas mais caras de Amesterdão. Quando o mercado de túlipas estava no zénite, um bolbo podia mudar de mãos várias vezes num único dia, sempre com valores crescentes, podendo triplicar de valor no espaço de semanas, isto tudo sem sair da terra e sem que os vendedores e compradores alguma vez lhe tivessem posto os olhos em cima – o que se transaccionava eram notas promissórias de compra e venda.

“A carroça dos loucos”, pelo holandês Hendrik Gerritszoon Pot, 1637. Flora, deusa das flores, pavoneia-se sobre uma carroça ricamente decorada, segurando uma braçada de túlipas e está rodeada de foliões com os chapéus ornados por túlipas que se entregam a libações; carroça é seguida por um cortejo de tecelões de Haarlem que abandonaram os seus teares seduzidos pela promessa de dinheiro fácil; a mulher de duas faces na frente do carro é a inconstante deusa Fortuna o que sugere que é bem provável que o vento que agora enfuna as velas da carroça possa mudar subitamente de direcção; ao fundo, à direita, confirma-se o funesto destino da carroça: ser engolida pelas águas

Para todos os efeitos o mercado de túlipas convertera-se num mercado de futuros, algo que nem sequer era inédito para a época. O que o mercado das túlipas tinha de peculiar era que se processava à margem do mercado de valores imobiliários, que estava sujeito a regulação e onde apenas operavam agentes autorizados e de elevada posição social – este é um aspecto crucial da história e costuma ser omitido das versões mais correntemente reproduzidas, incluindo a que Fawcett apresenta.

As túlipas não eram, portanto, transaccionadas na bolsa de Amesterdão mas em tabernas fumarentas (sobretudo em Haarlem) e os negociantes eram pessoas comuns, muitos deles ex-artífices atraídos pela ilusão do lucro fácil – as túlipas eram como que o mercado de futuros dos remediados. A omnipresença do álcool nesta “bolsa” (Harlem tinha 100 fabricantes de cerveja para uma população de 30.000 habitantes) ajuda a explicar a escalada de decisões irracionais e de ofertas desfasadas da realidade que fizeram os preços dos bolbos atingir valores fantásticos – e em seguida cair a pique para 1% do valor máximo, lançando na falência milhares de negociantes.

Fawcett escreve que “quando a bolha das túlipas rebentou, cerca de 32% da riqueza total da nação evaporou-se, pura e simplesmente. A depressão era inevitável, com tanta gente que ficou de repente empobrecida. […] Mesmo os que não tinham investido nos bolbos de túlipas acabaram por sofrer. A economia abrandou. Com menos dinheiro disponível, já não era possível investir tanto nas viagens à Ásia e o comércio também diminuiu. Com o comércio a enfraquecer, os comerciantes precisavam de menos colaboradores, compravam menos nas lojas e a recessão começou a instalar-se. A economia holandesa só se estabilizou no fim de vários anos”.

A bolha especulativa das túlipas, vista pelo flamengo Jan Brueghel, o Jovem, c. 1640: os especuladores, representados como macacos, consultam listas de túlipas raras (macaco com espada, à esquerda), discutem e transaccionam bolbos e flores, e, quando a bolha estoira, acabam a urinar sobre os bolbos agora sem valor ou sucumbem à aflição e acabam por ser conduzidos à sepultura

É uma história impressionante, mas não corresponde à realidade: como a especulação com túlipas se processava à margem da economia real, acabou por não se repercutir seriamente na “economia real” nem lançar a Holanda numa crise séria. O que não significa que a bolha das túlipas não sirva de advertência para os riscos da especulação financeira: as várias outras bolhas especulativas que Fawcett aborda – da Companhia dos Mares do Sul (1720) à do imobiliário norte-americano (2007) – foram menos pitorescas e tiveram consequências mais graves. Mas a memória destas experiências traumáticas desvanece-se num ápice e instituições financeiras, bancos centrais, entidades reguladoras, governos e investidores estão sempre dispostos a acreditar em novas fantasias.

Fawcett não o menciona, mas a bolha das túlipas na Holanda do século XVI teve uma repetição no Império Otomano, durante o século XVII, quando o cultivo de túlipas raras ganhou voga entre as elites turcas, fazendo os preços atingir um pico em 1726-27; o estoiro da bolha foi menos pronunciado do que na Holanda, pois o mercado turco de túlipas era regulado, ao contrário do holandês. Dando prova de que o impulso da humanidade para a especulação parece ser irreprimível, a história da economia regista várias outras “bolhas florais”, envolvendo jacintos na Holanda (1737), dálias em França (1838) e Lycoris radiata na China (1982).

Uma natureza-morta com tulipas, pintada pelo holandês Johannes Bosschaert na década de 1630