A história envolve um dos pivôs televisivos mais famosos de Wall Street, a sala de mercados de um gigante financeiro prestes a falir e um taco de baseball. É daquelas histórias que, 10 anos depois, “têm piada — mas, na altura, não teve piada nenhuma”, lembra Peter Rodrigues, hoje diretor do BiG em Lisboa mas que, em 2008, trabalhava no verdadeiro “epicentro” da crise financeira: o trading floor em Nova Iorque do Lehman Brothers, o banco que tombou a 15 de setembro, marcando o ponto mais tenso da crise.

Nas semanas que antecederam o colapso, e quando muitos já apostavam que a morte do Lehman era uma questão de dias ou horas, as televisões acamparam à frente da sede do banco, com diretos constantes. Charlie Gasparino, um veteraníssimo dos canais financeiros (então com a CNBC) estava lá em baixo, de costas para o prédio e de microfone na mão, a falar sobre a queda das ações e sobre o cenário negro que se adivinhava.

As imagens chegavam ao mundo todo, mas também chegavam, é claro, à sala de mercados do banco que estava no centro das atenções. Cá em cima, a dado momento, um dos traders levantou-se, erguendo bem alto o taco de baseball decorativo que mantinha sempre na secretária, e gritou: “eu juro que daqui a pouco vou lá abaixo e dou cabo daquele gajo!”

“Hoje tem piada. Na altura não teve piada nenhuma”.

Não teve piada, na altura, porque se podia cortar à faca a tensão que se viveu nos dias anteriores (e, também, nos dias posteriores) à falência do Lehman Brothers, há 10 anos. Além de Peter Rodrigues, na altura um jovem analista português a começar a carreira, o Observador entrevistou Tom Groves, que foi uma estrela em rápida ascensão no Lehman Brothers, gerindo carteiras de grande dimensão na complexa área dos derivados de crédito. Depois da saída do Lehman e de ter fundado um hedge fund, o britânico cortou completamente a ligação ao mundo da alta finança e, hoje, dedica-se à pintura.

O Lehman Brothers foi “deixado falir” a 15 de setembro de 2008, contaminado por uma exposição desmedida ao mercado imobiliário e a instrumentos complexos ligados ao crédito de alto risco. (FOTO: Chris Hondros/Getty Images)

Todos os dias empresas vão à falência, desde a empresa têxtil até à construtora, passando, é claro, pelos (muitos) bancos que faliram no pico da crise — de forma mais ou menos higiénica. Para arrancar ao tímido e reclusivo Tom Groves uma “viagem” até esses dias, partiu-se de um pressuposto: “por que raio é que alguém que ganha o salário mínimo numa fábrica se há-de importar com uma cambada de financeiros ricos que perderam o emprego?”. A resposta é simples: “porque não se tratava de nós, não se tratava do Lehman, foi todo o sistema financeiro que esteve à beira do colapso, todo o modelo económico que conhecemos esteve em causa“.

Quem esteve no olho do furacão teve bilhete de primeira fila para ver com os próprios olhos a irresponsabilidade mas, também, a incompetência que existiu não só na criação do problema mas, também, quando chegou a altura de o resolver. O mundo acabou por evitar o “armagedão” mas pagou, para isso, mais caro do que teria pago se não tivesse deixado cair o Lehman, defende Tom Groves. E, sim, teria sido possível salvar o banco sem estar a “safar” os responsáveis pelo que aconteceu — dizer o contrário, que era legalmente impossível resgatar o Lehman, é “bollocks“, “tretas”, considera o britânico.

Muitos dos líderes (não só do Lehman mas de outros bancos) saíram de forma airosa — é sobejamente conhecido o “pára-quedas” dourado de 500 milhões de dólares recebido por Dick Fuld, histórico presidente do Lehman (que até já regressou, discretamente, à alta finança). Mas entre aqueles que estavam no terreno, os “peões” na euforia que se viveu até à crise, muitos continuaram no setor, noutras empresas ou noutras funções. Mas Tom Groves não conseguiu continuar: “quando entrei neste negócio a nossa função era achar valor”, ajudar a tornar os mercados mais eficientes. “Mas à medida que os anos passaram, isso mudou — passou a ser tudo uma questão de ‘como é que lixo o outro tipo?’ Ou, então, talvez eu fosse naif quando comecei…”

Como reagiria se um asteroide estivesse a horas de atingir a Terra?

À hora de almoço de domingo, 14 de setembro, Tom Groves recebeu um telefonema. Era o chefe a dizer que a venda ao Barclays Capital estava a cair por terra, o governo não queria chegar-se à frente e, portanto, a bancarrota era uma possibilidade real. Foi isso mesmo que veio a acontecer às primeiras horas de segunda-feira, 15, depois de no domingo ter havido uma reunião na Reserva Federal, com os mais altos representantes do banco central e do Tesouro norte-americano, onde se decidiu não resgatar o banco.

“Quando o meu chefe me ligou, disse-me que não sabíamos se iria ser uma insolvência (o chamado Capítulo 11) ou uma liquidação pura (Capítulo 7) — se a opção fosse a última, na segunda-feira as portas do banco estariam fechadas, ninguém poderia entrar”, conta Groves: “ele disse que um grupo de pessoas ia até ao banco, nessa tarde de domingo, para recolher bens pessoais, agendas, livros de contactos”. E assim foi — o britânico juntou-se ao grupo e deu um salto até à Sétima Avenida.

Quando chegou ao banco, estava lá “bastante gente”. “O clima era, francamente, estranho — mas não era sombrio, não era como um funeral”, recorda Tom Groves. Alguns dias depois causaram algum frisson os relatos que saíram nos jornais de que havia gente a beber cerveja e shots de tequila na sala de mercados, numa altura em que o mundo mergulhava numa crise profunda. “É natural… Imagine que amanhã descobríamos que um asteroide ia atingir a Terra dali a 24 horas, é normal que algumas pessoas reajam a isso erguendo uma bebida e gritando ‘yay, ‘bora lá festejar‘”.

Além disso, há outro fator: depois de tantos, tantos meses a lutar contra aquele destino, “é inevitável que uma parte de ti sinta uma espécie de… alívio”, diz o britânico. “Pronto, já não tenho de lutar mais. Era assim que a maioria de nós se sentia naquele domingo”, conta o ex-trader. “Comentámos uns com os outros que do nosso lado estava tudo acabado. Mas era fácil imaginar que nos outros bancos de Wall Street, todos os analistas e traders estariam, provavelmente, naquele preciso momento, em pânico, agarrados aos ecrãs e aos telefones, a tentar perceber qual era a exposição real que tinham ao Lehman, a indagar-se sobre se no dia seguinte sequer haveria um mercado para se transacionar — ‘ainda bem que não estou na pele desses tipos‘, pensámos.”

“Meu, nem imaginas o que estás a perder”

Tom Groves não festejou, também, porque estava preocupado com algo que, em circunstâncias normais, seria uma formalidade. O seu visto de residência — patrocinado pelo Lehman — estava a poucos dias de expirar e teria de ser renovado. Com o Lehman falido, quem é que lhe ia renovar o visto? O risco era que a autorização de residência expirasse e Groves fosse enfiado num avião “para o Reino Unido ou, pior, de volta para a Tanzânia”. E porquê para a Tanzânia? Porque, recorda Groves, nas últimas duas semanas de existência do mais antigo banco de investimento dos EUA o ex-trader esteve de férias.

Depois de um ano a trabalhar de forma ininterrupta, Groves aceitou o desafio de alguns amigos para subir o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Tirou as duas primeiras semanas de setembro de férias — estava obrigado a isso: “há uma regra que obriga a que um trader na minha posição tire, todos os anos, duas semanas consecutivas de férias: a ideia é que se eu estiver a fazer alguma asneira [leia-se, manipulação de mercado] essa asneira vai ser mais facilmente detetada se eu estiver fora umas semanas”, explica, acrescentando que “é uma chatice porque só tínhamos três semanas de férias o ano todo e éramos obrigados a tirar logo duas consecutivas”.

“Até esse momento, tinha tido um ano extraordinário”, recorda o britânico. “Com tanta incerteza, tanta instabilidade, as pessoas tinham de negociar, nem que fosse para fechar posições de maior risco — e, como eu era um market maker, isso são ótimas notícias”. Além disso, a posição “natural” de Groves era estar “curto” no mercado, ou seja, procurando lucrar com a queda das ações: “isso funciona como um mecanismo de proteção natural”, porque se os mercados subirem todos ganham, se descerem pode ganhar-se na mesma.

Apesar do “ano extraordinário” que Groves estava a ter, “não tinha tirado nem um dia de férias, nem um. E toda aquela luta, aquela turbulência, todos os dias a perguntarmo-nos ‘é hoje que o mundo vai acabar?‘, a certa altura uma pessoa tem de tirar uns dias, ninguém aguenta”. Antes de ir de férias, deu “instruções específicas ao chefe para não deixar que o banco falisse enquanto eu estivesse fora”, recorda Groves, com um sorriso. “Disse isso meio a brincar, mas é verdade que não seria algo impossível, era algo que estava, sem dúvida, no meu radar“, lembra.

Antes de sair, fez o que pôde para deixar o “enorme” portefólio de investimentos o mais “resistente a choques” possível. “Mesmo que o Lehman não colapsasse, não queria que o meu chefe me dissesse, no regresso, ‘olha, o banco está a aguentar-se mas enquanto estiveste de férias o teu book perdeu 15 milhões de dólares’ — esse é o tipo de coisa que não deixaria de ser referida na reunião, no final do ano, para negociar o bónus anual“, ironiza.

Na primeira semana, enquanto Tom Groves estava num safari no Serengeti, com ótima cobertura de rede de telemóvel, “estava tudo tranquilíssimo. Liguei várias vezes ao analista que ficou encarregado de manter um olho sobre o meu book, e ele só me dizia ‘está tudo ótimo, as coisas estão calmas’. Respondi-lhe: ‘ótimo, keep it that way [certifica-te de que continua assim]”. Na segunda semana, porém, o ex-trader dirigiu-se para a montanha — onde não havia rede de telemóvel e “mesmo que houvesse, não havia forma de carregar a bateria”.

Na última semana de vida do Lehman Brothers, Tom Groves esteve a subir o monte Kilimanjaro, na Tanzânia, o que demora cerca de seis dias.

A subida e descida demora cerca de seis dias. Foram seis dias em que Tom Groves esteve ausente do mundo — pelo menos ausente do mundo financeiro, que estava prestes a desabar.

“Quando voltei à civilização e liguei o Blackberry, ele até crashou de tantas mensagens que tinha para fazer download. Mas a primeira que consegui ler foi de um colega: ‘Meu, não imaginas o que estás a perder“.

Que número é aquele? É uma yield de uma obrigação?

Como é que alguém se inteira rapidamente daquilo que aconteceu durante seis dias “fora do mundo”? Qual é a forma mais rápida de tirar uma conclusão imediata sobre como as coisas tinham evoluído? Era olhar para a cotação da ação da Lehman. Haveria muitos dados financeiros importantes para consultar, como os índices de volatilidade da bolsa, os dados sobre a liquidez do mercado interbancário, etc., “mas nenhum outro número singular resumiria mais rapidamente o que tinha acontecido naquela semana do que o preço da ação”, lembra Tom Groves.

Dick Fuld, o presidente do Lehman Brothers que saltou fora do barco alguns dias antes da falência, era famoso por, nos anos da euforia, ter garantido que não se aposentaria antes de a ação do Lehman atingir os 200 dólares. Para os funcionários do banco, isso era importante porque uma parte significativa da remuneração era paga em ações do banco (em rigor, opções sobre ações). E, recorda Peter Rodrigues, “havia uma cultura de não vender as ações”, os traders tinham tendência para não vender enquanto estavam no ativo, pelo que muito do seu património pessoal estava investido no banco e ligado ao desempenho das ações”.

Uma parte significativa da remuneração dos traders era em ações do banco. E havia uma cultura de não vender, ou seja, houve quem perdesse tudo. (FOTO: Chris Hondros/Getty Images)

Quando Tom Groves saiu de Nova Iorque para ir de férias, a ação do Lehman estava a ser cotada em cerca de 18 dólares, reflexo das muitas dúvidas que existiam sobre a viabilidade do banco depois da aposta do mercado imobiliário no início da década. O Lehman chegou tarde ao negócio do crédito de alto risco, que chegou a ser um negócio altamente rentável, explica Peter Rodrigues: “chegaram tarde, por isso apostaram forte. Compraram algumas entidades que operavam nessa área e pareceu uma boa aposta em 2002 e 2003. O problema é que não se pensou na possibilidade de haver o stress que houve no mercado. O banco alavancou-se demais nessa área, ninguém sabia o valor real do portefólio e tudo se complicou quando as linhas de liquidez começaram a ser cortadas”.

Na altura em que foi entrevistado para o cargo de analista de ações, Peter Rodrigues conta que os seus recrutadores lhe disseram maravilhas sobre o balanço do banco. “Mas, hoje, uma pessoa com o mínimo de bom senso percebe que aquele balanço estava muito esticado, com um rácio de alavancagem de 30 ou 35 vezes. No BiG, neste momento, o rácio não chega a ser de 5 ou 6 vezes”, afirma o diretor do BiG – Banco de Investimento Global. Seja como for, no seu departamento, de trading de ações, “as coisas estavam bem, mas assim que entrei percebi que havia muita instabilidade”, recorda Peter Rodrigues, que tinha entrado no Lehman em maio, vindo da JPMorgan e depois de ter sido um dos primeiros a serem despedidos quando o JPM comprou o Bear Stearns.

Voltando a Tom Groves. Enquanto subia o Kilimanjaro, o ex-trader britânico que falou com o Observador por Skype fez algumas contas de cabeça. Na sua ausência, o Lehman ia fazer a apresentação dos resultados trimestrais e comentava-se nos corredores (e na imprensa) que, nessa altura, seria anunciado um plano de divisão de banco bom e banco mau, onde ficariam os ativos problemáticos, segregados da parte saudável do banco. “A questão era saber como é que o mercado ia receber esse plano, se acharia viável ou não”, recorda Tom Groves.

Com a ação a cotar nos 17 ou 18 dólares, Groves pensou: “se quando voltar a ação estiver novamente acima dos 20 dólares, é porque estamos vivos, as pessoas receberam bem o plano, não estamos livres de riscos mas será um sinal de que a coisa foi bem recebida. Por outro lado, se a ação do Lehman estiver a valer alguma coisa entre 12 e 15 dólares, é porque o plano não terá sido bem recebido e estamos num grande sarilho”. Era, mais ou menos, este o quadro mental de Groves ao longo da semana em que esteve totalmente incontactável.

Quando voltou, finalmente, a ter o Blackberry nas mãos, a primeira coisa que fez foi, então, procurar o valor da ação. Foi na quinta-feira à noite. E quando o número apareceu no ecrã, não quis acreditar. “Pensei, durante um segundo, que número é aquele? É uma yield [taxa de rendibilidade] de uma obrigação? Será que abri a página errada?”. A ação do Lehman estava a valer cerca de 5 dólares.

“Logo aí, não tive dúvidas — estamos mortos. O banco não vai sobreviver a este fim de semana”.

O “azar” de ser o segundo banco a ter problemas

O trader percebeu, depois, que “segunda-feira tinha sido um desastre, terça-feira tinha sido um desastre, e por aí em diante”. Quem estava na sala de mercados, “no final dessa última semana já nem se incomodava a marcar as posições ao fim do dia [fazer uma espécie de registo para atualizar o valor das carteiras]. Para quê? Why bother?“, lembra Tom Groves.

Ainda assim, ainda hoje o britânico está convencido de que a maioria dos seus colegas terá ido para casa (ou para o pub) na sexta-feira a achar que o banco ia morrer enquanto entidade independente mas que seria adquirido por outra entidade — nunca a bancarrota. A certa altura falou-se da possibilidade de o Banco de Desenvolvimento da Coreia tomar uma posição acionista, recorda Peter Rodrigues, mas isso deu em nada. Quem estava mais interessado no Lehman era o Barclays Capital, mas também esse negócio viria a cair por terra, no fim de semana fatídico, porque as partes não se entenderam sobre o preço e a divisão de responsabilidades. O Barclays acabaria por ficar com os “restos” do Lehman, mas só depois da falência.

“No final dessa última semana já ninguém se incomodava a marcar as posições ao final do dia. Why bother?”, lembra Tom Groves. (FOTO: Mario Tama/Getty Images)

A maior parte das pessoas estava convencida de que poderia haver uma repetição do que tinha acontecido com o Bear Stearns, outro histórico da banca de investimento norte-americana que bateu contra a parede. Em março, alguns meses antes da falência do Lehman, a Reserva Federal de Nova Iorque concedeu um empréstimo de emergência ao Bear para o manter à tona. Em última análise, foi o contribuinte que teve de dar uma garantia sobre 30 mil milhões de dólares em ativos problemáticos — só assim o JPMorgan Chase aceitou comprar o banco [inicialmente, com um acordo para comprar por dois dólares por ação, mais tarde revisto para 10 dólares].

“A malta achava que o que iria acontecer era uma coisa desse género, o Lehman ser comprado, ser fundido, ser absorvido por outro banco, alguma coisa assim”, lembra Tom Groves. “Parecia uma coisa completamente insana deixar que um das maiores broker/dealers fosse à falência, com as implicações que isso teria para o meu mercado, o mercado dos derivados de crédito”, acrescenta.

Mas foi isso que aconteceu — e para vozes como a do professor Laurence Ball, da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, o Lehman faliu porque teve o azar de ser o segundo banco a cair de joelhos. E porquê o segundo? Porque o primeiro a precisar de uma intervenção com garantia pública foi o Bear Stearns — e teve-a — mas, depois, a revolta na opinião pública fez com que resgatar mais um banco fosse politicamente insustentável. Os democratas não queriam mais resgates com dinheiros públicos e os republicanos torciam o nariz a intervenção pública no mercado aberto.

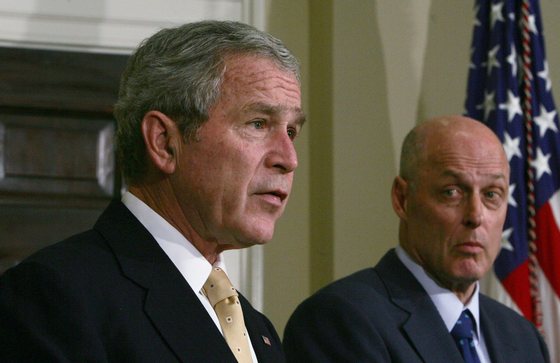

É claro que o terceiro, o quarto ou o quinto não representariam tal problema porque o segundo teria servido para mostrar o que acontecia se nada fosse feito — esse “brinde” calhou ao Lehman Brothers, defendeu Ball numa entrevista recente. Nas semanas que se seguiram ao colapso do Lehman Brothers, e com os mercados em pânico, o governo acabou por criar um pacote de 700 mil milhões para escoar os ativos problemáticos para toda a banca, pelo que o “armagedão” foi evitado — o próprio Presidente George W. Bush reconheceu que sem esse plano toda a economia poderia desmoronar-se: “this sucker can go down” foram as palavras do Presidente que ficaram para a História.

Quando o banco faliu, recorda Tom Groves, houve quem ficasse sem nada, ou com muito pouco. “Lembro-me de um tipo que trabalhou lá 30 anos, nunca vendeu as ações dele — ou seja, nunca transformou aquelas ações em dinheiro em outra coisa qualquer. De um momento para o outro, parecia que tinha envelhecido 20 anos da noite para o dia”, afirma. Era um homem jovial, alegre, sempre bem-disposto e transformou-se num zombie: “foi muito doloroso ver aquilo“.

O dia mais assustador foi o domingo? Não, foi a quarta-feira seguinte

No edifício do Lehman, na Sétima Avenida, alguns dias depois da falência, os funcionários continuavam a ir para o banco todos os dias — exceto quando tinham entrevistas noutros sítios, já à procura de outro trabalho. “Em vez de entrarmos às 7 da manhã, entrávamos às 8h30 ou 9h. Não é como se houvesse coisas para fazer, não havia, claro, tínhamos falido… Mas era melhor estar por ali porque era o melhor sítio para ir acompanhando as últimas notícias, as televisões estavam ligadas, os terminais da Bloomberg estavam à disposição — além disso, estávamos perto das conversas, nos corredores, conseguíamos saber qual era a perceção dos nossos colegas sobre o que se estava a passar”, lembra Tom Groves.

Alguns funcionários iam frequentemente à cantina para comprar não só refeições mas, também, chocolates e outros produtos não perecíveis. Não porque estivessem a construir um bunker lá em casa e precisassem de acumular mantimentos para resistir a um cataclismo mas, simplesmente, porque o Lehman dava a cada funcionário um cartão de refeição “e seria uma pena deixar aqueles dólares serem desperdiçados”, lembra Tom Groves, enquanto sorri e passa a mão pela barba despreocupada.

Havia a expectativa de que o negócio com o BarCap acabaria por acontecer, mais cedo ou mais tarde. O que restava do Lehman seria comprado pelo banco inglês, como acabou por se confirmar, o que implicou a contratação de centenas de pessoas do Lehman, de várias áreas. Naqueles dias após a falência, porém, estar no escritório, mesmo sem nada para fazer, era bem melhor do que estar em casa. “Falávamos com os colegas, falávamos com os clientes — mesmo não podendo fazer nada, negociar nada, com eles”, recorda.

E foi por estar sentado à secretária, na quarta-feira a seguir à falência, que Tom Groves ouviu algo que o leva, hoje, a achar que (ao contrário do que admitia no fim de semana) as autoridades não tinham noção do que estavam a fazer.

“Penso que foi na quarta-feira. A certa altura, o chefe da divisão de crédito chegou-se ao pé de mim e disse: ‘tu não vais acreditar na conversa que acabei de ter ao telefone'”. Alguém da toda-poderosa Reserva Federal dos EUA tinha telefonado ao chefe de Tom Groves à procura de um esclarecimento: “telefonaram-nos para tentar perceber a que empresa é que nós pertencíamos, legalmente. Porque a entidade que tinha apresentado falência era a Lehman Brothers Holdings, mas a nossa divisão pertencia a uma subsidiária — de trading. Esta era uma questão crucial, do ponto de vista legal, porque basicamente o que estavam a perguntar era ‘onde é que estão os derivados de crédito? Quem é a contraparte, legalmente? Porque se estivessem na empresa que faliu, todos os derivados esfumaram-se, caso contrário todos esses contratos estavam ainda vivos“.

“Eu olhei para ele, em choque, e disse: ‘como é que eles nos deixaram abrir falência sem saber a resposta a essa pergunta?“, lembra Tom Groves. Como é que passaram três dias até eles perceberem que tinham de ter perfeita noção da resposta a esta pergunta, que envolvia milhões e milhões? “Foi nesse momento exato que eu pensei: ‘eles não têm noção alguma do que acabaram de fazer”, assume o ex-trader. Como é possível? “O Hank Paulson [líder do Tesouro] passou a vida na Goldman Sachs, ele compreende este tipo de merdas!”

“Esse foi, talvez, o momento mais assustador de toda a experiência — lembro-me de pensar: ‘isto é incrivelmente perigoso, estamos perante o risco real de uma catástrofe financeira“.

A linha ténue entre incompetência e irresponsabilidade

O telefonema sobre a propriedade legal da divisão de trading foi o momento mais assustador de todo este processo para Tom Groves. Mas os momentos mais revoltantes vieram alguns dias mais tarde, quando no Congresso se discutia o pacote de resgate de 700 mil milhões de dólares para o setor financeiro. A realidade é que, na segunda-feira após a falência da Lehman, “não estava a acontecer grande coisa, pelo menos na bolsa de ações — parecia que o mercado não queria acreditar no que estava a acontecer”, lembra Tom Groves, que estava numa passadeira de ginásio enquanto assistia, incrédulo, à votação no Congresso que, numa primeira fase, rejeitou o mega-pacote de resgate à banca norte-americana.

Se já suspeitava de incompetência, passou a achar que este era um caso de irresponsabilidade. “Estava a olhar para aquilo e havia congressistas a dizerem: ‘bem, tinham-nos dito que a queda do Lehman seria um desastre, mas o Dow Jones [o índice mais antigo da bolsa de Nova Iorque, mas dificilmente o mais representativo] só está a cair 4% — não é nada extraordinário, provavelmente nem precisamos de passar este pacote de resgate'”.

Era claro, na cabeça de Tom Groves e de muito mais gente, que a bolsa só não estava a cair mais precisamente porque os investidores estavam confiantes de que o pacote passaria. E isso ficou comprovado porque, como estava bom de ver, quando o pacote foi rejeitado a bolsa despistou-se: 778 pontos, a maior queda de sempre na história de Wall Street.

George W. Bush e o seu secretário do Tesouro, Hank Paulson, um experiente banqueiro ligado à Goldman Sachs. (FOTO: Dennis Brack-Pool/Getty Images)

“Foi impressionante, em alguns momentos, perceber quão pouca noção os políticos tinham daquilo que estava em jogo”, lembra Tom Groves, porque “o Lehman não interessava, a bolsa não interessava“. Era, no fundo, como estar satisfeito por um doente estar com um rosto relativamente rosadinho quando, na realidade, estava em paragem cardiorrespiratória.

Isto porque “se as ações caem 5 ou 10%, no imediato isso não quer dizer nada. O que importa são os mercados de dívida e a liquidez interbancária. Sem isso nada mais funciona. Sem mercados de dívida a funcionar, não se consegue crédito e sem crédito não se consegue fazer nada, não se consegue obter dinheiro, a certa altura as empresas deixam de conseguir pagar salários, tudo para“, explica o ex-trader, revoltado por ver que se estivesse “a rejeitar pacotes de resgate só porque o Dow Jones apenas estava a cair 4%”.

Não havia ferramentas legais para salvar o Lehman. “Why the fuck not?”

O plano de resgate, que no fundo era uma plataforma para comprar ativos tóxicos aos bancos, acabaria por passar, e o colapso da banca norte-americana acabaria por ser evitado. Mas a um preço mais elevado do que se não se tivesse deixado cair o Lehman.

"Falem com o vosso advogado. Leiam os contratos"

↓ Mostrar

↑ Esconder

Quando o Lehman faliu, o caos era tal que o telefone não parava de tocar. Eram clientes a tentar sair dos trades que tinham pendentes com o Lehman. Mas Tom Groves e os seus colegas não podiam fazer nada. Nem sequer podiam dizer nada, além de recambiar para o departamento legal. “Houve um cliente de um colega que tinha um negócio com um dos nossos veículos especiais (SPV), e um cliente estava desesperado por estar a perder milhões e milhões.

Mas havia uma cláusula naqueles contratos que dizia que se o Lehman falisse, todos os contratos eram automaticamente reembolsados na totalidade”. Portanto, o cliente, na verdade, só tinha de ativar aquela cláusula — mas, para isso, tinha de ter uma compreensão daquilo que tinha comprado. “LEIA OS CONTRATOS. FALE COM OS SEUS ADVOGADOS”. “Eu tenho lá tempo de ler os contratos, estou a perder milhões!!!” “LEIA OS CONTRATOS. FALE COM OS SEUS ADVOGADOS”.

Eis o que o colega devia ter dito, defendeu, na altura, Tom Groves, meio a brincar: “Olhem, eu vou ficar sem emprego nos próximos dias — portanto, contratem-me que eu resolvo-vos o problema. Vou trabalhar para aí durante um ano, mas a minha única função vai ser sair deste trade. E, no final, dão-me uma percentagem”. O colega respondeu: “eh pá, devia mesmo ter feito isso. Bolas”. “Na manhã seguinte o cliente acabou por perceber que o desespero era injustificado e conseguiu safar-se sozinho”. Terá mesmo sido “sozinho”?

Tom Groves não é propriamente a favor de resgates, mas defende que o que deve ser feito é levar o valor das ações a zero, o valor das obrigações a zero, cortar a direito nos bónus dos funcionários — “mas é preciso haver quem se responsabilize pelas transações que estão em aberto, é preciso quem assuma o lugar da contraparte — neste caso do Lehman — caso contrário o mercado evapora-se, biliões e biliões de trades que se esfumam por completo”.

Levar as ações a zero, penalizar os credores e cortar os bónus. “Isso é castigo suficiente para quem esteve envolvido, e seria eficaz a enviar uma mensagem aos outros”, evitando o chamado moral hazard, ou seja, o risco moral associado a um banqueiro achar que pode tomar todos os riscos porque, se correr mal, vai ter um resgate público. “Deixar um banco como o Lehman cair, mais, permitir que ele se esfumasse, desaparecendo uma peça tão importante” do castelo de cartas, “parecia uma loucura”. “Eu só pensava, para mim, o que é que eles sabem que eu não sei?“, recorda Tom Groves.

Chegou a escrever-se que Hank Paulson, o braço-direito de George W. Bush para o Tesouro, não quis salvar o Lehman porque Dick Fuld era um velho rival [Paulson era do Goldman]. Mas a justificação oficial, várias vezes repetida nos últimos anos, é que a Fed não tinha autoridade legal — naquele fim de semana — para emprestar dinheiro ao Lehman porque não se podia garantir a viabilidade dos ativos (colaterais) que o banco tinha. Em termos mais simples, o banco central não podia emprestar com grande risco de ficar a arder. Era ilegal.

“Bollocks“, diz Tom Groves. “Fizeram tanta coisa antes e depois disso que também foi de uma legalidade muito questionável”, defende o britânico. Mas “mesmo que se admita que não havia uma plataforma legal ao abrigo da qual se poderia intervir, como é que é possível que não houvesse tendo em conta que até pessoas como eu já um ano antes admitiam que o banco podia falir?”, questiona, resumindo: “não havia ferramentas legais para salvar o Lehman — why the fuck not?”

“Quando a baixa psicológica terminou, não me apeteceu voltar”

Após o colapso do Lehman, tanto Peter Rodrigues como Tom Groves transitaram para o Barclays. Rodrigues ainda passou pela gigante gestora de ativos PIMCO e acabou por vir para Portugal, para o BiG, em 2014.

Já Groves acabou por sair do Barclays em meados do ano seguinte, 2009, e passou para o Nomura. Mas estava em funções diferentes, não conseguia aplicar a imensa expertise que tinha acumulado naqueles anos como trader de derivados de crédito. Acabou por sair e co-fundou um hedge fund chamado LindenGrove. Mas não conseguiu continuar no mundo financeiro muito mais tempo.

Tanto naquela altura como agora, diz Groves, o “incentivo não está em ser conservador”: “ganha-se muito mais dinheiro se num ano ganharmos 50%, mesmo que no seguinte percamos 20% — é muito mais recompensador tomar estratégias completamente parvas e arriscadas“. “Se ganhar 50% num ano, ganho um bónus enorme. Se perder 20%, no máximo perco o emprego mas, logo de seguida, não faltará quem me contrate porque, afinal de contas, já provei que consigo fazer uma gestora ganhar 50% num ano”, afirma Groves, reconhecendo que se deixou de sentir bem, psicologicamente, naquele meio.

Um dia, na véspera de viajar até ao Reino Unido natal para ir ao funeral de um familiar muito próximo, teve uma má experiência nos mercados: “estava a arrumar o meu book para ir viajar e levei uma chicotada” no mercado. Os ativos a que estava exposto subiram em flecha e, minutos depois, baixaram exatamente para onde estavam — Groves perdeu dinheiro quando subiu e quando desceu. Foi apanhado em contrapé e perdeu centenas de milhares, em minutos.

Largou o rato e tirou as mãos da secretária. “Pronto, não quero mais isto“. Organizou o que tinha a organizar e foi embora, de baixa psicológica. “Estive de baixa, uns meses”, lembra Tom Groves — “e quando a baixa terminou, não me apeteceu voltar“. Percebeu que “quando damos por nós a torcer para sermos atropelados por um autocarro, para acabar com a dor, talvez esteja na altura de cuidar da nossa saúde mental”. Nunca mais trabalhou na área financeira e, hoje, quando se telefona para o hedge fund que ajudou a fundar, ninguém tem informações sobre ele (nem telefone, nem e-mail, nada).

“Sempre fui um trader conservador, eu e as minhas folhas de excel“, que levavam alguns colegas a achá-lo inteligente mas um pouco “estranho”. Por natureza, “fico feliz se ganhar 6 ou 8% por ano — aliás, eu nunca admiti que tinha ganho dinheiro para as minhas empresas: ou tinha perdido ou tinha fico ‘mais ou menos na mesma'”, mesmo quando, na realidade, conseguia ganhar milhões. “Só houve um dia em que o meu colega, analista, me levou a admitir que nesse dia tinha ganho dinheiro — obtive seis milhões de dólares para a empresa nesse dia”, recorda.

Hoje dedica-se à pintura. E fá-lo de uma forma muito especial: “pinto usando algumas das técnicas que usava para negociar na bolsa“, conta. “Na essência, eu negociava derivados de crédito sem me focar particularmente nos títulos subjacentes — só me focava nos seus riscos e naquela que eu achava ser a tendência daqueles números abstratos. Agora, pinto sem me preocupar muito com aquilo que estou a pintar, só penso nos valores RGB [red, green, blue ou vermelho, verde e azul] das tintas que estou a usar”. Por outras palavras, Groves pinta como um algoritmo informático de negociação em bolsa poderia pintar.

“É por isso que consigo pintar um quadro do Donald Trump que, quando exposto a luz vermelha, fica a parecer Vladimir Putin”. Ou um babuíno.

Pode conhecer melhor o trabalho de Tom Groves neste website.