Em janeiro, quando o mundo soube de uma “doença misteriosa” a provocar um surto de pneumonia na cidade chinesa de Wuhan desde dezembro, ninguém estava particularmente preocupado. Fosse o que fosse, não matava quem estivesse infetado, não parecia transmitir-se de pessoa para pessoa e, para todos os efeitos, o problema estava circunscrito àquela cidade do interior da China.

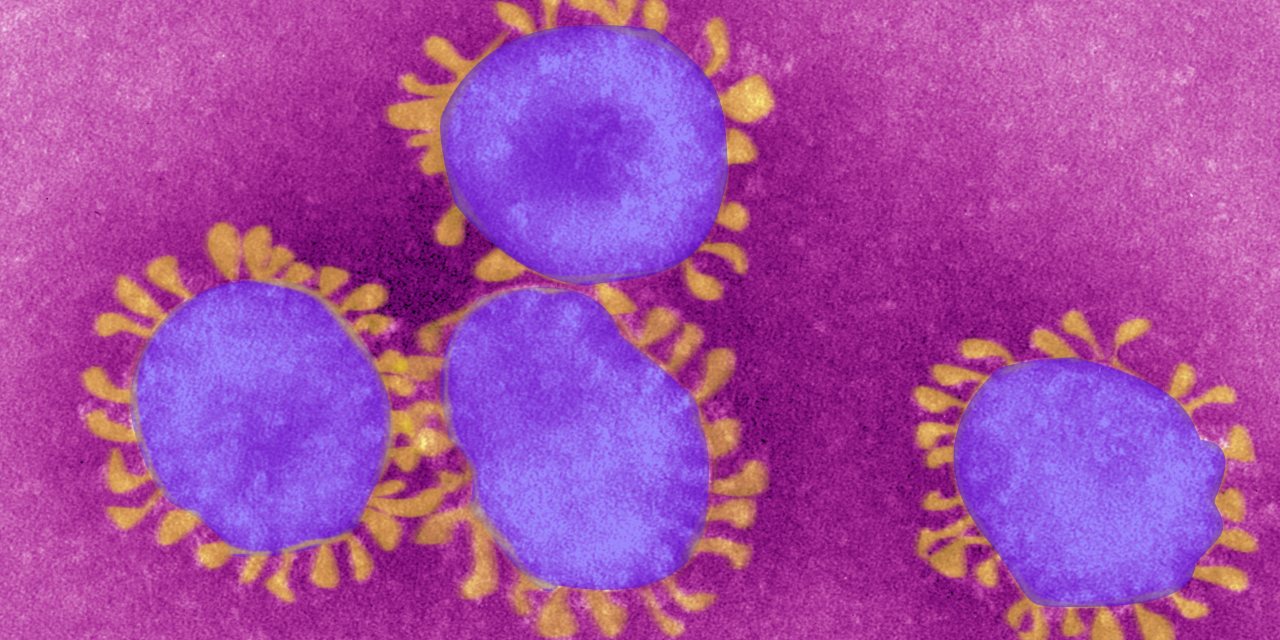

Passaram-se quatro meses desde então e percebemos agora não podíamos estar mais enganados. Afinal, a “doença misteriosa” era na verdade uma pneumonia provocada por um novo coronavírus que nunca tinha sido detetado em circulação na humanidade. Mais infeccioso do que se julgava ao início, afinal transmite-se mesmo de pessoa para pessoa. E também mata. Mais de dois milhões de pessoas foram infetadas em todo o mundo. Quase 150 mil perderam a vida.

Autoridades admitem que vírus detetado na China possa ser transmissível entre humanos

Perante um quadro muito mais grave do que se julgava no início da pandemia, começou-se a olhar de forma crítica para a atuação das autoridades de saúde. A Direção-Geral da Saúde portuguesa, que em janeiro chegou a considerar “um bocadinho excessivo” um alerta da Organização Mundial de Saúde para a possibilidade de haver contágios em massa, está agora confrontada com uma epidemia que continua a crescer em Portugal. Na quinta-feira, assinalou-se um mês desde a primeira morte por Covid-19 no país. Agora, já são mais de 650.

Muito mudou desde então graças à ciência, que avança e recua, acerta e erra até chegar às certezas absolutas. O inimigo é invisível, mas combatê-lo já não é como um tiro no escuro — sabemos melhor do que nunca o que é o SARS-CoV-2, como ataca as células humanas e o que acontece quando se começa a replicar. Houve enganos pelo caminho: antes não precisávamos de máscara, agora sim; antes pensávamos que era pouco infeccioso, agora sabemos que é o maior problema de saúde pública desde os tempos da Gripe Espanhola. E, ainda assim, ainda há muito mais por saber. O mais rapidamente possível.

Os argumentos do parecer que recomendou à DGS o uso de máscaras para todos

Quão infeccioso é o vírus?

O que se sabia antes. Em dezembro, quando os primeiros casos reportados de complicações respiratórias foram registados na China, todos pareciam estar relacionados com um mercado que vendia animais em Wuhan, na província de Hubei. O mercado foi encerrado a 1 de janeiro, mas o número de novos doentes não diminuiu. Pelo contrário: apesar das medidas de restrição implementadas naquela província e nos países vizinhos da China, o novo coronavírus ultrapassou todas as fronteiras e está agora presente em 210 países do mundo.

Coronavírus. Que vírus é este que está a deixar o mundo em estado de alerta?

O que se sabe agora. “Quando o problema se tornou público mas a doença estava confinada à China, tínhamos alguma compreensão de que esta doença seria altamente contagiosa. Mas era uma informação um pouco abstrata. Depois, à medida que ela foi registada em país atrás de país, tornou-se um pouco mais claro”, descreve Jocelyne Demengeot, recordando que Portugal beneficiou do facto de estar no fim da Europa para se preparar para a entrada do vírus no país e aprender a controlar a epidemia.

Em entrevista ao Observador, Jocelyne Demengeot, investigadora na área da imunologia no Instituto Gulbenkian da Ciência, considerou que uma das descobertas mais importantes feitas desde que o novo coronavírus surgiu entre nós é o quão contagioso ele pode ser: “Sabemos agora, e talvez tenhamos sabido tarde, o quão massiva pode ser a transmissão do vírus. Mas não estou certa de que ainda compreendemos totalmente isto”.

Como é que o vírus infeta os humanos?

O que se sabia antes. A forma como o vírus infeta as células também só se tornou clara há pouco tempo, quando uma equipa de investigadores descreveu pela primeira vez como é que o SARS-CoV-2 age ao entrar no organismo. “É um aspeto muito importante porque a identificação do recetor nas células que ele infeta pode representar um alvo terapêutico. E o modo como a proteína viral se liga a esse recetor é um passo importante no desenho de fármacos especialmente para inibirem esta ligação”, explica ao Observador Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

Mas como é que tudo acontece? As proteínas, incluindo as que existem na superfícies do novo coronavírus e na membrana das nossas células, são feitas de blocos tridimensionais, como se fossem tijolos, chamados aminoácidos. Quando essas proteínas se unem, ambas sofrem alterações na sua configuração para se encaixarem. “Quando isso acontece, o vírus funde-se com a membrana celular e entra para dentro da célula, como se fosse engolido”, descreve o virologista.

Cientistas descobrem como o coronavirus infeta os humanos passo a passo

Uma vez dentro da célula, o vírus utiliza os ribossomas (uma estrutura da célula que serve para produzir proteína) para traduzir a molécula que transporta a informação genética do vírus — o ARN — e produzir proteínas virais. “A cápsula é digerida dentro da célula para libertar o ARN, é traduzido e dá origem a uma grande proteína que será cortada aos bocados. Cada um vai ter uma função diferente. Um deles copia a informação genética e replica o ARN viral, que se liga às proteínas virais e saem da célula para infetar outras”, explica Celso Cunha.

O que se sabe agora. Este processo é, no entanto, semelhante para todos os outros coronavírus. Embora a forma como a infeção acontece nunca tivesse sido descrita, comprovou-se que o modus operandi do SARS-CoV-2 não era muito diferente do que tinha sido observado há pouco menos de 20 anos, quando se registou a epidemia da síndrome respiratória aguda grave (SARS). Mas havia uma diferença que parecia ser preponderante: em março percebeu-se que parece haver uma maior compatibilidade entre os aminoácidos que compõem estas proteínas do que havia no primeiro SARS, o que pode justificar a facilidade com que o novo coronavírus se espalha. Ou seja, as proteínas que estão na superfície do vírus sofreram alguma alteração que agora lhe possibilita entrar em células humanas. Antes isso não acontecia.

O que falta saber. Mas que alterações são essas? Esse foi um dos motivos que levou Diana Lousa, química do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, a explorar a proteína que o novo coronavírus utiliza para entrar na célula. Ao Observador, a investigadora contou que está a utilizar técnicas de biologia computacional e machine learning para simular o momento em que o vírus e a célula contactam pela primeira vez e o organismo fica infetado: “Apesar de já conhecermos a estrutura da proteína S, que o vírus usa para entrar nas células, não a conseguimos ver em ação, a interagir com as nossas células. O principal método que usamos é fazer simulações para ver com um detalhe muito grande e realista a forma como ela se comporta”, começa por explicar.

SASCHA STEINBACH/EPA

Um dos objetivos desta abordagem é perceber “quais são as regiões que interagem com as nossas células e que podem ser alvo de inibidores”. Além disso, pode aprimorar os testes de diagnóstico. Neste momento, o teste que verifica se alguém está ou não infetado pelo novo coronavírus funciona ao detetar o ARN do vírus. Mas os testes serológicos de que se tem falado nos últimos tempos funcionam ao identificar anticorpos contra o coronavírus no sangue da pessoa. É aqui que podem entrar os resultados da investigação de Diana Lousa.

Segundo a química, “esses anticorpos neutralizam a proteína que eu estudo”. “O que podemos fazer é expor esta proteína e tentar ver se os anticorpos se ligam a ela. Temos o soro do paciente, por isso, se houver anticorpos em circulação, eles vão ligar-se com a proteína”, conclui.

Porque é que algumas pessoas não apresentam sintomas?

O que se sabe agora. É uma informação importante que temos agora mas ignorávamos no início da pandemia e está relacionada com “a linha do tempo da doença”, isto é, com o que acontece passo a passo desde a infeção até à doença: “Nos últimos dias temos percebido que a Covid-19 é muito heterogénea, ou seja, afeta as pessoas de forma diferente — umas ficam mais afetadas do que outras”, sublinha Jocelyne Demengeot. Mais do que isso: “Descobrimos que algumas pessoas são assintomáticas mas continuam a transmitir o vírus, uma coisa que não sabíamos no início da pandemia”.

O facto de haver quem não mostrasse sintomas da Covid-19 mas transmitisse o vírus aos outros preocupou as autoridades de saúde. Em fevereiro, apesar de esclarecer que a maior parte dos casos reportados até àquele momento terem ligações com outras pessoas doentes, a OMS admitiu estar preocupada com o papel dos infetados assintomáticos na propagação do vírus: “Ainda precisamos de saber mais sobre como os possivelmente assintomáticos estão a transportar o vírus e a infetar pessoas noutros países, sem que haja um vínculo direto à origem”.

O que falta saber. Dois meses após as declarações da OMS, a dúvida persiste. Mas Jocelyne Demengeot e Isabel Gordo, investigadora na área de biologia evolutiva no Instituto Gulbenkian da Ciência, estão a procurar respostas na genética. Em conversa com o Observador, Isabel Gordo explicou que a equipa está a recolher amostras de sangue de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus para sequenciar o genoma do vírus.

“Ele vai-se alterando geneticamente. Isto é normal em qualquer vírus. O que estamos a tentar perceber é quantas mutações é que o vírus está a acumular no tempo e onde é que essas alterações estão a ocorrer”, esclarece Isabel Gordo ao Observador. “A informação genética do vírus tem regiões relacionadas com a forma como ele se replica, outras com a coroa que faz com que o vírus se ligue às células. Dentro das várias mudanças, as mais importantes são relacionadas com essa ligação porque as alterações nessa região podem tornar o vírus mais ou menos infeccioso”, conclui.

Há duas estirpes de coronavírus a circular e a mais comum é “a mais agressiva”. O que muda agora?

Porque é que algumas pessoas morrem?

O que já se sabia. Normalmente, o sistema imunológico deteta invasores através de recetores que reconhecem aquilo a que os cientistas chamam “padrões moleculares associados a agentes patogénicos”. É o que nos descreve Manuel Vilanova, imunologista do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar: “No caso deste vírus, não se sabe muito acerca dessa sua sua deteção, mas o próprio ARN pode ser um alvo de alerta para o sistema imunitário”.

Normalmente são os macrófagos ou as células dendríticas — células do sistema imunitário inato — a fazer essa deteção após serem ativados. Quando isso acontece, “o organismo produz mediadores imunológicos, como as citocinas, que fazem a comunicação com outras células do sistema imunitário, orientando-as para a atividade que devem exercer”, prossegue o imunologista em entrevista ao Observador. Os macrófagos engolem os invasores, destroem-nos e usam fragmentos para recrutar outras células — os linfócitos, que fazem parte da imunidade adquirida e têm uma capacidade de reconhecer esses fragmentos e dar uma resposta específica para aquele invasor.

No caso de uma infeção por um vírus, há um grupo de células especialmente importante, explica Manuel Vilanova. São as TCD8. Essas células “podem adquirir função citotóxicas, ou seja, podem matar as células infetadas pelos vírus”. Entretanto, os linfócitos-B produzem os anticorpos contra o vírus. E os linfócitos-T reguladores entram em ação com o objetivo de controlar o excesso de inflamação.

O que se sabe agora. Este é um mecanismo normal em qualquer infeção, alerta Luís Graça, imunologista do Instituto de Medicina Molecular. Em conversa com o Observador, recorda um artigo publicado na Nature Medicine em que um grupo de investigadores australianos descreveram a resposta imune desencadeada por uma infeção pelo novo coronavírus e chegaram a uma conclusão muito simples: o corpo reage ao SARS-CoV-2 como reage a qualquer outra infeção por um coronavírus. “Parece de livro de texto. É idêntica a outra infeção viral normal”, conta.

No entanto, veio a descobrir-se que os doentes que entram num estado clínico mais grave e que chegam mesmo a morrer sofrem uma desregulação no sistema imunitário: “Há um excesso de produção de fatores que contribuem para a inflamação. Entra-se numa tempestade de citoquinas que desencadeia um quadro muito grave, em que grande parte do problema não é a lesão que o vírus está a causar diretamente, mas sim esta inflamação que é causada pelo sistema imunitário”, resume Luís Graça.

É isso que nos explica Manuel Vilanova. É que, apesar de os linfocitos T reguladores serem

importantes no controlo do excesso de inflamação que as infeções por vezes causam, outras células podem ter o efeito contrário: “Em alguns pacientes parece haver um excesso de atividade do sistema imunológico. Ou seja, aqueles mediadores que normalmente, em dose contida, ajudam na resposta, criam um excesso de inflamação. Isso compromete algumas funções essenciais do organismo, como por exemplo a função respiratória”.

Embora isto aconteça noutras infeções virais, só com os estudos mais recentes se compreende que essa é a origem dos casos fatais da Covid-19. De qualquer modo, “as mortes foram registadas sobretudo em quem já tem doenças prévias e, portanto, tem o sistema imunológico mais debilitado à partida”, acrescenta Luís Graça.

Novo estudo identifica factores de riscos associados à morte por Covid 19 em hospital

De onde veio o vírus?

O que se pensava. Segundo Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular, o surgimento de um novo vírus em circulação entre humanos, embora seja um fenómeno raro, não é estranho: “Cada espécie tem um conjunto de vírus. Às vezes surgem vírus novos, quando passam de uma espécie para outra. Geralmente isso acontece quando duas espécies entram em contacto quando normalmente não o estão”, descreveu ao Observador.

No caso do novo coronavírus, a origem do vírus sempre pareceu evidente: o mais provável é que o SARS-CoV-2 tivesse passado de uma espécie de morcego para o humano após sofrer uma mutação que nos tornou mais vulneráveis a uma infeção por este agente patogénico, continuou o virologista. Era uma explicação plausível, não só porque “os morcegos são os hospedeiros naturais dos coronavírus”, como porque havia animais destes à venda no mercado em Wuhan onde os primeiros casos de infeção foram detetados.

Ainda assim, numa fase inicial da pandemia, julgava-se que o vírus não tinha saltado diretamente dos morcegos para os humanos. Numa primeira teoria, dizia-se que o SARS-CoV-2 tinha sofrido uma alteração genética que lhe permitiu passar para uma espécie de cobras que faz parte da alimentação em alguns países asiáticos e que daí tinha passado para os humanos. Depois, surgiu a ideia de que tinha passado dos morcegos para os pangolins antes de ter entrado em contacto com pessoas. Todas essas ideias foram sugeridas em artigos científicos, embora nenhum deles chegasse a conclusões por não serem devidamente controlados. E todas foram sendo derrubadas por outros estudos científicos.

O que se sabe agora. Neste momento, e graças aos estudos que têm sido conduzidos em torno do genoma do agente patogénico, sabe-se que o novo coronavírus não terá passado por um animal intermediário quando saltou de uma espécie de morcegos para os humanos. É isso que explica Celso Cunha: “Os vírus com ARN são muitos propensos a sofrer mutações. Os coronavírus têm um genoma de ARN muito grande, mas evoluíram e, ao contrário de muitos vírus, têm uma proteína que corrige essas mutações. Quando se replica, algumas cópias podem ter sofrido uma mutação que alterou as proteínas na sua superfície e os tornou capazes de infetar as células de outra espécie”.

O virologista confirma que, nos primeiros tempos de pandemia, julgava-se que, de facto, o coronavírus teria passado por duas mutações — uma que lhe permitiu chegar a uma espécie intermediária e outra que o fez passar dessa espécie para os humanos. Mas essa ideia já terá sido abandonada: “Hoje em dia sabemos que isso dificilmente terá acontecido. O vírus inicial que começou a pandemia na China tinha um genoma 95% semelhante ao vírus detetado no morcego. Se tivesse passado por outra espécie, essa percentagem era inferior. O mais aceite atualmente é que tenha passado diretamente do morcego para o humano”, conclui Celso Cunha.

A grande dúvida: quem recupera fica imune?

A resposta curta: não se sabe. Num grande número de casos, nomeadamente nos casos de infeções virais, a imunidade depende de anticorpos — o tal exército recrutado pelo sistema imunológico para se ligar às proteínas do agente patogénico e neutralizá-lo. No caso do SARS-CoV-2, acredita-se que os anticorpos se liguem às protuberâncias na superfície do vírus que servem como chave para entrar nas nossas células.

Em alguns vírus, como o do sarampo, essa resposta imune permanece até ao fim da vida. Mas no caso do SARS-CoV-2, a resposta imunitária do organismo não será tão vigorosa como a provocada pelo vírus do sarampo. E, portanto, “por aquilo que sabemos de outros coronavírus, é provável que a imunidade não seja para toda a vida”, explica Luís Graça.

No entanto, prossegue o investigador, também não é preciso haver essa imunidade para que o corpo consiga responder a uma segunda infeção: “Nas segundas infeções, o corpo pode produzir novamente anticorpos. Ou seja, reforça o sistema imunitário. Se formos contactando com o vírus, não seremos infetados mas teremos um reforço da imunidade”, desvenda.

De acordo com Manuel Vilanova, do ICBAS, podemos dizer que alguém está imune quando “se ficou protegido de desenvolver uma doença com um contacto posterior ao agente infeccioso”. Parece simples, mas não é: “Podemos desenvolver anticorpos que vão ser detetados num teste serológico. Mas continuamos sem saber se eles conferem de facto imunidade. E também não sabemos quanto tempo é que essa imunidade pode durar”.