Índice

Índice

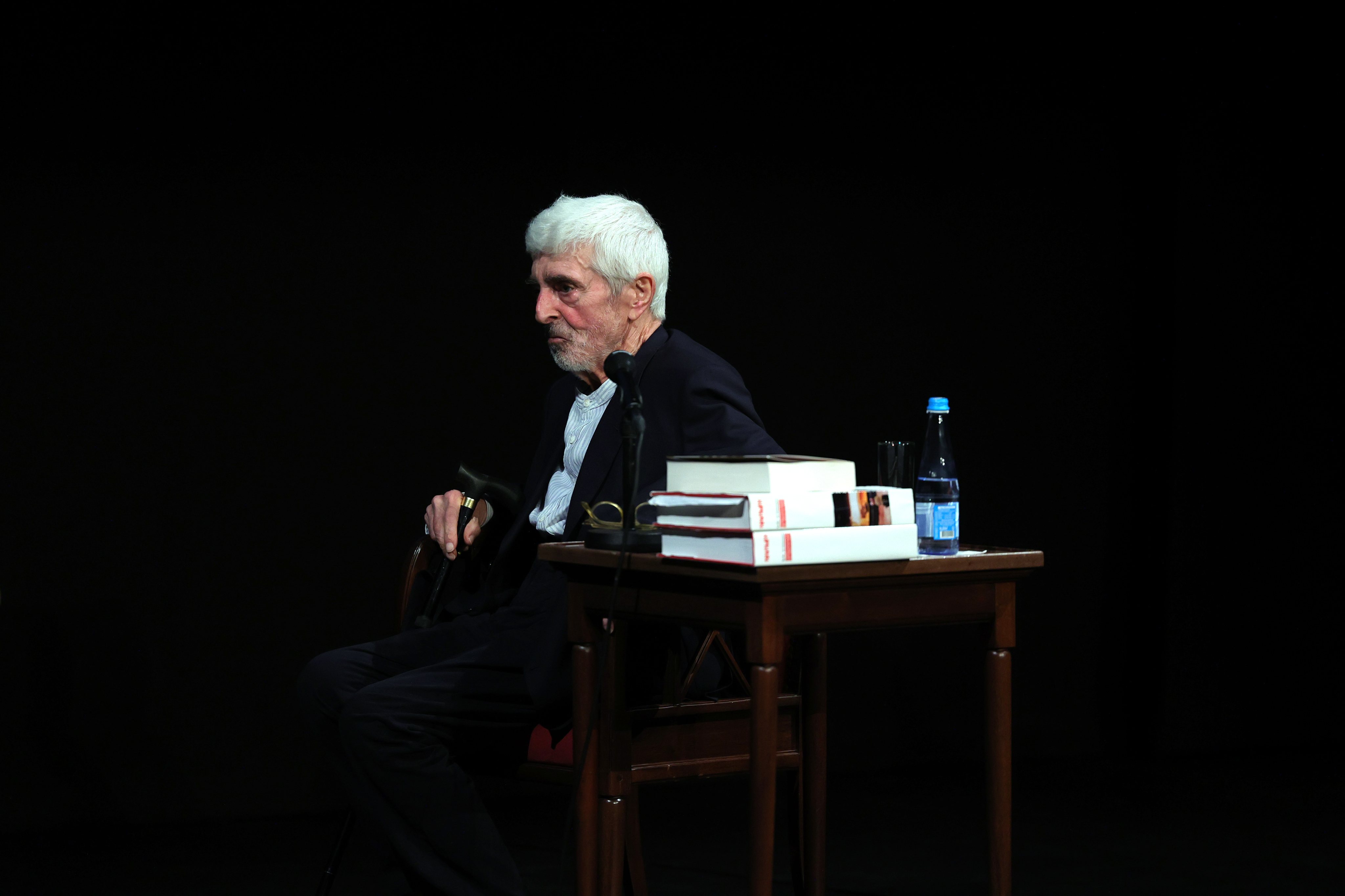

Acabada a entrevista, ainda disse: “Tenho muitas saudades de representar, sabe?”. Sentado no cadeirão da pequena sala que serve também de escritório, a pose augusta e a dicção imaculada com que profere as palavras fazem esquecer a doença de Parkinson de que Luis Miguel Cintra (1949) sofre e transformam aquela parte da casa num pequeno palco.

À esquerda, o ecrã grande do computador tem uma página de Word aberta, com manchas de texto graficamente semelhantes às de um guião. Atrás do ator e encenador, co-fundador do Teatro da Cornucópia (1973-2016), há um janelão com vista desafogada sobre o Porto, as gaivotas circulam alto pelo céu da meia tarde e os seus gritos pontuam a conversa com alguma musicalidade. Na parede ao lado da janela, encontra-se um cachecol do Futebol Clube do Porto, esticado na vertical. Na última página do livro Pequeno Livro Arquivo (2023, ed. 70), onde reúne textos que foi escrevendo ao longo da sua vida de encenador, existe apenas uma fotografia sua, nas bancadas do Estádio do Dragão num dia de jogo.

Está de telemóvel na mão a devolver a fotografia, a tornar responsável o nosso lugar de espectadores naquela imagem. No fundo, a obrigar-nos a ser grupo. No apartamento cujo prédio está situado numa encosta alta de Vila Nova de Gaia, falámos sobre a sua condição de filho mais velho, sobre educação e família, sobre as lutas estudantis e o 25 de Abril, sobre catolicismo e também capitalismo, sobre touradas e futebol e, claro, sobre teatro. A propósito da memória ainda recente dos festejos do São João na Invicta, o ator recorrente dos filmes de Manoel de Oliveira diz-se sempre maravilhado com os milhares de balões a subirem pelo céu e a iluminarem a noite.

Começo pela fotografia sua e do seu irmão Denis, crianças, a brincarem com o vosso pai, numa pradaria, que vem no livro Luis Miguel Cintra: o Cinema [ed. Cinemateca]. Na legenda, refere que é uma fotografia sobre a sua mãe, a autora da imagem. Pode explicar mais?

Corresponde a um ideal de felicidade e alegria de viver que, se calhar, na minha família sentimos plenamente nesses primeiros anos de vida. Quando o meu segundo irmão nasceu [Manuel Cintra, poeta], éramos três, já não era esse o ambiente que a gente tinha em casa.

Um terceiro veio desestabilizar?

Faz muita diferença naquelas idades. Ter um irmãozinho aos sete anos é muito diferente de ter um aos dois. E, além disso, os meus pais viveram particularmente bem a sua vida de casal nos primeiros anos, de forma muito idealizada. Teve como resultado um cuidado extremo, um luxo na maneira de me tratarem e de me educarem. Os meus irmãos foram sofrendo com a repetição da dose, que já não foi tão forte.

Por ser o irmão mais velho, foi também o que levou com mais retidão e aspereza. Para dar o exemplo.

Quer o meu pai, quer a minha mãe, cada um à sua maneira, eram pessoas moralmente muito… não digo rígidas, mas muito fortes. E, portanto, fui educado no quadro da importância ética dos comportamentos, etc., desde muito pequeno. Por exemplo, não mentir passou a ser uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça e que é um dado absolutamente básico e fundamental nas minhas relações todas. Além disso, fui muito, em casa, por circunstâncias várias, o chefe da família. O facto de o meu pai [Lindley Cintra, professor de Filologia na Universidade de Lisboa] ter mudado completamente de hábitos de vida a partir da crise académica de ’62 fez com que a vida familiar se modificasse muito e muitas vezes fosse eu que tivesse que tomar as rédeas do funcionamento da casa.

Quando fala de teatro, fala também muito dessa ética, sempre presente. E diz ainda que estava destinado a ser artista. As duas coisas estão ligadas?

Os meus pais sempre quiseram que eu fosse artista, fosse lá em que campo fosse. Pela parte literária, sempre tive um grande acompanhamento. Eram os dois de cursos de Letras e os dois fizeram a licenciatura ao mesmo tempo, juntamente com uma quantidade de pessoas fabulosas: Maria Barroso, David Mourão-Ferreira. O meu pai tocava violino, tinha uma educação musical muito forte. Um tio meu também tocava violino amador e puseram-me a estudar com o primeiro violino da orquestra sinfónica. Mas, aí, tive muita falta de jeito. Um dia, o professor disse-me “você toca pior que um ceguinho”. Então, desisti.

LUSA

Nunca mais pegou no violino?

Não, só no sketch A Orquesta de Karl Valentin no espectáculo E não se pode exterminá-lo.Tudo se aproveita… mas fiquei a gostar muito de música. Eu não era só o mais velho como filho, era o mais velho de toda a geração. Era mimado um bocado por toda a família. Um outro meu tio, arquiteto, de quem eu gostava muito, pediu licença ao meu pai para me deixar ir passar uma tarde por semana no atelier do [também arquiteto] Bartolomeu Cid dos Santos. Eu convivia com ele, via-o a fazer as gravuras, etc. Foi uma coisa formidável para mim. Fui sempre praticando um pouco de todas as formas de arte e isso ficou-me como gosto para ser artista. Também tive da parte da minha avó, por exemplo, uma prenda que foi uma caixa com marionetas para crianças. Fiz logo teatros para os meus irmãos e para os meus vizinhos do prédio, etc. E depois, como era muito tímido, dava-me a vontade de conseguir ser o contrário. Ou seja, ser ator e muito vaidoso – que também era, com certeza. No sétimo ano, respondi ao que “gostava de ser ator, mas julgo que sou tímido demais para isso”. Houve uma pessoa que se virou para mim e respondeu: “Julgamos que o Luís Miguel deve seguir aquilo que quer, até porque o facto de serem tímidos tem ajudado muitos dos grandes atores a ser atores”.

Isso convenceu-o?

Os tímidos e os gagos. O Raúl Solnado, o Rui Mendes e outros eram gagos. Só a representar é que se sentiam mais livres.

O cineasta sueco Ingmar Bergman também recebeu um teatro de marionetas em criança.

Haver uma coisa em três dimensões e que tem uma vida que é inventada por nós… É também um bocadinho o prazer de dominar a realidade, reeinventando-a pela fantasia. Para um miúdo que está a crescer, é muito importante.

A partir desse relatório, decidiu aí, nesse momento, que queria ser ator?

Primeiro, tinha escolhido ser arquiteto, para não ser igual ao meu pai e à minha mãe e não ir para Letras. Depois, como fui aluno do Mário Dionísio [escritor, pintor] desde o primeiro ano do liceu… Ele chamou-me e disse “vê lá se não estás a fazer uma grande asneira de ir para uma disciplina técnica porque os arquitetos lidam com matemática, coisas de que tu não gostas. Vê lá se não preferes fazer o que eu fiz, escolhi Letras para poder dedicar-me a vários campos das artes”. E eu segui o conselho dele.

Acabou por ir também para Filologia, como o seu pai. Mas não acabou, veio o teatro.

Não acabei, porque entretanto me estreei no grupo de teatro da Faculdade de Letras. Fiz a primeira encenação e teve tanto êxito que soube logo que não ia ser professor. Com o 25 de Abril, houve as famosas passagens administrativas, uma adaptação do currículo de cada curso, e fiquei licenciado burocraticamente.

No discurso, quando recebeu o doutoramento honoris causa pela mesma Universidade de Lisboa, fez algumas críticas à instituição.

São críticas, mas ao mesmo tempo tenho saudades de uma universidade que se levava mais a sério do que a universidade atual, com mais vida em comum e mais troca entre os próprios alunos, mais comunicação entre alunos e professores. Tenho a impressão de que atualmente isso existe muito pouco.

“Toda a gente dizia ‘ele pode ser muito bonito, mas o pai é muito mais’”

Lembra-se do dia em que foi bater à porta do teatro da universidade?

O bar da Faculdade de Letras era um sítio importantíssimo de convívio e conheci muitas pessoas que vieram a ser conhecidas. Por exemplo, o Luís Lima Barreto, que depois veio a ser meu colega toda a vida, o Eduardo Prado Coelho, o Joaquim Manuel Magalhães, o Jorge Silva Melo. Quando faltou um ator ao grupo de teatro da Faculdade de Letras, que o meu pai protegia, porque o Joaquim Manuel Magalhães se zangou com o grupo, eu fui substituí-lo. Era uma peça de Gil Vicente, o auto de ‘Os Físicos’. E assim entrei para o Grupo de Teatro da Faculdade de Letras. Eu já tinha um grupo de fãs, muitas meninas que eram alunas naquela faculdade.

Era muito bonito.

Mas toda a gente dizia “ele pode ser muito bonito, mas o pai é muito mais”.

Tinha de levar com esse peso?

Tinha, tinha. Mas não era um peso. “Tem uma voz muito bonita, mas a do pai ainda é mais.” Não há dúvida que aprendi muito a ler com ele, a ler em voz alta. Ele dava muita importância à presença física na sala de aula, havia um certo fascínio pela figura do professor.

No Maio de ‘68, estaria com uns 19 anos. Já fazia algum tipo de participação nas lutas estudantis dessa altura, algum tipo de movimentos políticos em que se inserisse?

Já estava muito metido nas coisas de funcionamento do teatro universitário. Participei muito nas reuniões de discussão, sobretudo porque a contestação de ‘68 tinha uma vertente muito importante que era a discussão dos próprios cursos e da matéria dos cursos. E depois lembro-me, por exemplo, de pertencer a um piquete de greve e de apanhar uma bofetada da diretora da faculdade.

E o seu pai? Não foi ralhar com a diretora da faculdade?

O meu pai não se meteu nisso. Fez bem.

Que efeito teve em si levar uma bofetada?

Teve muito mais importância para o que eu considero a minha formação política e a minha responsabilidade como diretor do primeiro espetáculo que dirigi. Estava numa posição de chefe e fui obrigado a rever e a pensar as relações entre as pessoas. Nesse ano do Maio de ’68, fomos também, nas férias grandes, ao Festival d’Avignon, porque assim apanhávamos os espectáculos e sentíamos um bocado o que era o ambiente político daquele momento. No grupo de pessoas estavam o Luís Filipe Salgado Matos, a Eduarda Dionísio, o Jorge Silva Melo, o Nuno Júdice, etc.

Não foram apresentar nenhum espectáculo.

Não. Fomos como público. Fomos de comboio, todos. Só que, quando chegámos lá, apanhámos uma surpresa muito grande, porque já não havia espetáculos nenhuns, estava tudo de pantanas. Uma pessoa que a gente admirava muito, que era o próprio diretor do festival, o Jean Vilar, fundador do Théatre National Populaire, que era uma companhia comunista, de tradição de esquerda muito sólida, e que a gente admirava muito, era insultado pelos revolucionários de ’68.

Maoístas?

Naquela altura não sabia. Diziam “Vilar est un con” [“Vilar é um imbecil”]. Coisas desse género. Faziam imensa troça dos encontros de juventude que se fazia em torno do festival. Não tínhamos esse sentido crítico, mas ficávamos a assistir aos debates sobre cada estreia de filmes que estavam fora do mercado e que não tinham acesso aos meios de produção, mas que projetavam durante toda a noite nos cinemas que estavam ocupados. Depois, fomos dar uma volta pelo sul da França, porque conhecíamos museus e ateliers de pessoas muito importantes da arte francesa. São os casos do Cocteau, do Matisse, do Miró.

E tinha algum tipo de ideologias nessa altura ou só ideais? Era também comunista ou tinha apenas ideais de esquerda?

Eu tinha sido educado como católico. Nunca fui de partido nenhum. Estava mais perto, digamos, das pessoas que estavam naquele momento ligadas ao M.E.S. [Movimento de Esquerda Socialista], como, por exemplo, o Jorge Sampaio, que conheci nessa altura. Umas pessoas foram para o PS. Outras foram para os trotskistas. Mas nunca participei em ações políticas explícitas. Foi sempre pelo lado da ideologia mais geral, que correspondia também a uma maneira de ser mais de acordo com a herança que eu tinha da parte da minha família.

Essa herança passava antes pela religião?

O meu pai não tinha uma formação nada política, nem de política de esquerda. Foi por razões morais que aderiu e defendeu as greves estudantis em ’62. Portanto, ainda mais força tinha porque não era mandado por nenhum partido. A polícia partiu-lhe a cabeça com a coronha de uma espingarda, esteve preso em Caxias – um dia apenas. E serviu de intermediário entre o Marcello Caetano, quando era reitor da universidade, e as chefias dos movimentos de estudantes.

“O grande problema da Igreja Católica é a confusão entre poder e fé”

Ser católico impediu-o, de alguma forma, de se alinhar com o nascimento de partidos políticos?

Não, não. Eu ser católico fez com que eu imediatamente me afastasse da Igreja.

Isso não seria ser cristão?

Sim, claro. Mas a prática sempre ligada à Igreja. Estava completamente em desacordo com a conduta do confessor e de como se passavam as confissões. Um dia, levantei-me a meio da confissão e fui-me embora. Mas já era tido como um aluno exemplar. Cheguei a sonhar ser catequista para ensinar como deve ser a doutrina aos meus colegas mais novos, que achava que tinham uma formação muito fraca dada pelos catequistas. Havia muitos católicos de esquerda naquela altura com quem o meu pai se dava e que no fundo fizeram parte desses… a Sophia de Mello Breyner, o João Bénard da Costa, essas pessoas. Aquele grupo que ficou ligado à Capela do Rato. É engraçado, pois vim a cruzar-me com o [realizador] Joaquim Pinto muito mais tarde e o Joaquim Pinto estava na Capela do Rato, também. Era o mais novo dos que estavam lá.

Porque é que o fascina o catolicismo?

Porque tenho fé, acredito. Não tem nada a ver com fascínio. Tenho fé no sentido que não é provavelmente o mesmo do de uma pessoa que vai numa peregrinação a Fátima. Na sua essência, será a mesma coisa, mas tem formas muito diferentes, tal como o ambiente cultural na cabeça das pessoas é muito diferente. Aliás, só posso entender assim o cristianismo, pois não posso acreditar que um indiano, por exemplo, tenha uma cabeça a funcionar da mesma maneira tendo um tipo de educação muito diferente. Ou um índio do Brasil. O grande problema da Igreja Católica ainda hoje é ter provocado a confusão entre poder e fé. Tudo o que significa poder da parte da Igreja Católica repugna-me. Apesar de reconhecer na Igreja Católica um papel na História da Civilização fundamental. Sem ela o Mundo seria outro. Mas agora deveria haver uma revolução católica muitíssimo maior que aquela que os papas mais progressistas têm conseguido fazer.

LUSA

Acha que é o caso do Papa Francisco?

Estou a falar do Papa Francisco, também. Muitas vezes, parece-me forçado pelo peso da instituição gigantesca que traz atrás de si, toma determinadas atitudes mais moderadas do que eu gostaria. E como ele afirmou bem claramente em Lisboa quando falava aos jovens, a sua palavra prefere abraçar todos a condenar alguns, ao contrário da tradicional posição da Igreja Histórica que os mais novos desconhecem. Aos políticos profissionais da Europa Comunitária não se dirigiu da mesma maneira.quando discursou no CCB e se referiu ao que ainda esperamos da Europa. Também já João XXIII, como só neste sécuulo se revelou viu, no Concílio Vaticano II, serem chumbadas muitas propostas suas pelo próprio conjunto dos cardeais. Eu fui formado muito nesse grupo de pessoas, que no fundo fazia tanta oposição ao governo como fazia oposição à Igreja. E nisso fiquei sempre. Quando a Cornucópia funcionava ali na Tenente Raúl Cascais [em Lisboa], o padre da Igreja de São Mamede ia muitas vezes jantar ao mesmo restaurante que eu. Estávamos os dois, cada um na sua mesa. Um dia, o prior teve a lata de vir conversar comigo e perguntar se eu estaria disposto a ir à Igreja da Estrela ler uns poemas no fim da missa. Não era participar na missa, era ir ler uns poemas no fim da missa de um poeta católico, que era o padre Tolentino Mendonça.

De quem hoje é grande amigo.

Eu fui e, quando cheguei à igreja da Basílica da Estrela, à porta estava o Tolentino à minha espera, para me dizer: “Olhe que isto não foi combinado por mim, não fui eu que sugeri. Mas claro que tenho muito gosto que leia os meus poemas. Mas também tenho o mesmo gosto se achar que não deve ler por se sentir desintegrado”. De facto, senti-me desintegrado, porque, para meu grande espanto, fui parar ao fim de uma missa solene presidida por bispos. Veio ter comigo um colega meu de liceu, filho da minha professora de Latim, que é padre, o padre Zé Manel, da Igreja de Santa Isabel. Veio desde o altar buscar-me ao fim da igreja e levar-me para ler no altar. O bispo fez uma apresentação da pessoa e tudo. Fiquei numa pilha de nervos horrível, fui acolhido como se fosse um regresso. Muitas pessoas que me conheciam como católico disseram “ainda bem que voltaste”. Coisa que me enervou profundamente.

Que idade tinha?

Foi há 20 anos, talvez.

Já não é católico praticante?

Fui durante bastantes anos. Só para aí há dois ou três anos é que deixei, por causa das dificuldades físicas. Tenho pena e faz-me falta. Senão iria à missa. Porque aprendi uma coisa: a fé tem que ser vivida universalmente em comunidade através dos rituais tanto como sozinho, na solidão e no seu encontro com aquilo em que acredita. Portanto, não tenho problema de espécie alguma, tenho alegria por ao meu lado estar uma pessoa que acredita no milagre de Fátima. Eu não acredito no milagre de Fátima.

Acredito naquilo que as pessoas vivem quando acreditam no milagre de Fátima, que é uma coisa muito diferente. Mesmo que seja mentira, e mentira não pode ser, acho um acto de uma generosidade enorme. Isso faz com que aceite e professe uma religião que preza a generosidade como um valor fundamental. E que me faz, pela mesma razão, recusar violentamente os princípios morais sobre os quais assentam as democracias contemporâneas. Os ideais da Revolução Francesa tornaram-se decoração ideológica. O regime em que a gente vive é todo comandado pelo poder do dinheiro, que é a coisa menos generosa que existe.

Naquela altura, aquando o 25 de Abril, chegou a acreditar que o capitalismo podia ser vencido?

Não fiz cálculos de probabilidades. Queria que assim acontecesse ou que assim o conseguíssemos. É isso que faz uma grande diferença em relação aos mais novos de hoje. A dificuldade que tenho com as pessoas mais novas é que, pela cabeça delas, não passa a hipótese de acreditar que seja possível alguma coisa que revolucione os hábitos de vida e o sistema político em que estamos inseridos. Elas não acreditam. É forte demais para ser possível. E, portanto, as fugas são sempre de isolamento, de isolamento em relação à sociedade. Começa a haver pessoas que suspiram por grupos, por viver em grupo ou por terem um grupo em que se inspiram, mas é aquele grupo, não é toda a sociedade.

A juventude é cada vez mais individualista?

Apesar de saber dos esforços que foram feitos e dos equívocos em que assentou a mobilização dos milhares de jovens que vieram a Portugal para as Jornadas da Juventude, acho surpreendente como se conseguiu tão grande mobilização sem haver nenhuma aparente unidade ideológica. Aprendi muito com esses jovens, com a sua generosidade na maneira de estar e conviver que unia aqueles milhares e milhares de pessoazinhas fortíssimas que procuravam uma nova maneira de estar vivos e em conjunto, reunidos neste caso em torno da figura e do simples discurso do Papa Francisco, afinal na essência do

Cristianismo e não no discurso autoritáro da Igreja. A política das democracias parlamentares é lixo para eles, não existe sequer não lhes interessa nada. O pior é que se revelaram como possível inimigo da tirania capitalista. E não sei se ela se deixará vencer.por esses exércitos sem armas de retórica nem dinheiro.

Em Portugal, os jovens parecem viver numa impossibilidade. Não conseguem sair da casa dos pais, os salários são cada vez mais baixos. O futuro não parece muito promissor.

Pois, parece que não. Mas não lhes interessa a pátria.

Voltando à ideia de fé, o palco tem para si um lado sagrado?

Não. O palco é um estrado que cria um desnível de função entre o público e os atores. Os atores estão situados, por causa daquele estrado, daquela área, que é uma convenção. É convencionada como a área de representação da vida. E essa representação da vida é uma comunicação a outras pessoas que vão assistir e discutir essa representação da vida. Isto é como eu entendo o teatro. Numa igreja, o correspondente ao palco é o altar-mor e trata-se da celebração de um ritual que está em nome de, ou a representar, uma determinada fé, uma determinada filosofia, determinados princípios. Sinais esses que são reconhecíveis por toda a comunidade como coisas que unem as pessoas e têm um determinado sentido. Para mim, é indispensável entender o teatro como um lugar de comunicação e, portanto, de convívio – da sociedade consigo própria. E não um lugar de exibição. Eu e o Jorge Silva Melo, quando fundámos a Cornucópia, costumávamos dizer que os atores não deviam impor-se nem ter uma maneira de representar autoritária, como não deviam querer ser admirados. Deviam querer ser entendidos. Porque representar tinha um sentido, era um ato de pensamento, eram decisões que se tomavam lucidamente e, por isso, éramos contra o culto da star. Hoje em dia, isso voltou tudo atrás. Uma das coisas que mais me entristece é ver a dificuldade que têm alguns destes actores que creio que foram muito bem formados por nós na Cornucópia, terem dificuldade em aderir ao chamado star system e não serem bem aceites. Mas enfim.

Ainda sobre a fé. Afastou-se da confissão mas usou uma parte da oração da Confissão para o subtítulo do Pequeno Livro Arquivo: “pensamentos, palavras, atos e omissões”.

É uma brincadeira. É um piscar de olho às pessoas que sabem da [minha] história [com a Igreja]. Infeliz ou felizmente, os atores são condenados a ter uma parte da vida pública, quer queiram quer não. Quando vão para cima do palco, os que levam aquilo a sério estão a expor a sua própria personalidade e, portanto, algumas pessoas terão percebido, por determinadas escolhas de reportório, etc., que eu era católico e que tinha uma formação cristã muito importante. Aliás, foi muito importante para mim a fusão das duas coisas. O “Ato da Primavera”, do Manoel de Oliveira, foi muito importante para mim.

E foi importante porque lhe viu uma espécie de “Auto da Paixão” feito por amadores.

Foi muito importante nessa época da minha vida. Eu estava com 17 ou 18 anos. Para os intelectuais portugueses de esquerda, a arte popular em geral tinha muita importância. Era muito clara a noção de que os intelectuais tinham uma obrigação de salvar o povo, de certa maneira. É um bocadinho paternalista. Mas, de qualquer maneira, foi essa a tradição que veio da república e dos países do socialismo da época. E, portanto, eu fui muito educado dentro dessa tradição. Foi espantoso para mim ver as duas coisas fundidas: ver o gosto popular ligado à representação tradicional do “Auto da Paixão”, organizado pela Igreja. Mas nunca mais me posso esquecer que, na representação a que assisti, o público assistia ao “Auto da Paixão” como se assistisse à Paixão mesmo. Ajoelhava-se quando Cristo passava a carregar a cruz, atirava pedras ao rapaz que fazia de Judas. São coisas assim que me ficaram, que me comovem ainda hoje só de pensar nelas. E foram muito importantes para mim na minha relação com o Manoel de Oliveira, porque venho encontrar com um senhor muitíssimo mais velho do que eu uma ligação à sua própria obra, que tem a ver com a sua visão religiosa da vida e da arte como uma forma superior de expressão.

“O Oliveira gostava de atores que se sentiam ligeiramente falsos”

Nos filmes de Manoel de Oliveira, conta não só o que é contado, mas a forma como é contado. Ele dava muitas vezes a conhecer o cinema enquanto dispositivo.

Foi uma das coisas que mais me entreteve quando quando era ator dos filmes dele: perceber como é que aquela cabeça funcionava. Eu tinha prazer em ver que, para um espectador normal, um ator estava a representar de uma maneira falsa, não acreditava que fosse verdade. E eu dizia que fingir é que é enganar o espectador, fazer acreditar que é verdade uma coisa que não é verdade. O ator é verdade, é mesmo uma pessoa, mas está a dizer palavras que não são suas. E o Manoel de Oliveira queria que não se esquecesse isso. Já o disse milhões de vezes, tradicionalmente uma das regras do cinema é que o ator nunca deve olhar para a câmara porque rompe a ilusão. E o Oliveira dizia: “Olhe para a câmara, olhe para a câmara”. Um dia veio dizer-me: “Sabe porque é que eu quero que você olhe para a câmara? Porque quero que você se lembre que, quando está a falar para a câmara, deve estar a falar para as pessoas que estão sentadas do outro lado do ecrã a olhar para si”. E isto para ele era fundamental, porque estava a querer descobrir onde é que residia a vida. Quando estamos uns com os outros, está sempre a acontecer um fenómeno que é acontecer vida. Onde? Na cara da pessoa? Na alma? As pessoas têm alma? Não têm? Fala-se muitas vezes da alma, nos filmes dele. Ele era amigo muito íntimo do José Régio. Cristão também, muito especial. E que influenciou muito o Oliveira.

O cinema ou televisão que tentam apagar o dispositivo, que tentam retratar o mundo “o mais natural possível”, fazendo-nos esquecer a divisão entre real e ficcional, entre real e virtual, produzem o não verdadeiro?

Não. Pode ser o mais possível verdadeiro. O que se passa ao nível do verdadeiro e do não verdadeiro é o que se passa mesmo. Quando um ator está muito natural, representa de forma tão natural que copia gestos e atitudes de pessoas que viu na vida, ou julga que está a copiar, está a imitar. A peçonha já lhe entrou dentro. Portanto, não está a ser verdadeiro, está a fingir uma coisa. Quando está a fingir, o que é verdadeiro é a operação mental que ele faz para conseguir fingir. E isso aí é que é a verdade. Ou seja, o que se está passar na cabeça do ator. Por isso, o Oliveira gostava tanto de atores que se sentiam ligeiramente falsos, porque acreditava que o sentido estava a passar, só que não correspondia exatamente à imagem. Ele gostava muito de atores amadores a fazer papéis de enorme extensão, a falar em verso e tudo, porque isso tornava mais falsa a falsidade que todos os atores têm. Por falta de cultura, os atores da televisão não sabem que estão a representar clichés, porque, se tivessem estudado um bocadinho outras peças de teatro e lido outros textos, provavelmente reconheciam que os textos das novelas são textos muito mais artificiais, sobretudo muito menos bonitos, do que os autos de Gil Vicente ou Frei Luís de Sousa, coisas assim.

O fotógrafo Daniel Blaufuks disse que ser fotógrafo é muitas vezes saber quando não fotografar. A importância de pensar, antes de executar.

Para mim é doloroso sentir que o esforço feito atualmente na educação dos atores e da arte em geral é exatamente o oposto àquilo que a gente teve. Quisemos educar as pessoas na busca de formas desconhecidas, formas ousadas que não correspondessem a nenhum modelo, fossem descobertas nossas, para que existisse mais verdade naquilo que se representava. Hoje em dia, a atitude é exatamente a contrária. É corresponder o mais possível a clichés e a padrões artísticos já conhecidos, para produzir um efeito de verdade, não sendo verdade. A mim isso dói-me imenso. Por exemplo, quando vejo raparigas todas iguais, que não consigo sequer distinguir quem é que faz este papel ou se é outra diferente, porque não vi televisão durante anos e anos, estava sempre a trabalhar à noite. Agora tenho visto muita televisão e fico varado com o que vejo.

LUSA

No início do documentário “Ilusão”, que a atriz Sofia Marques fez consigo, estava com jovens raparigas que queriam ser atrizes. Sentiu isso também ali?

Antes pelo contrário. Não são só jovens, são jovens e velhos. No fundo, são uma força de coesão. É a força de um grupo, que, mesmo não sendo explícito o esforço para constituir um grupo, é um grupo mesmo. Coisa que era, aliás, o objetivo de toda a gente que pertenceu aos chamados teatros independentes: o Grupo 4, que antecedeu o Teatro Aberto, chamava-se mesmo grupo de teatro, a Companhia de Teatro de Almada chamava-se Grupo de Teatro de Campolide. A Comuna chamava-se Comuna. Não era por acaso. E na Comuna fazia-se mesmo sessões de troca de questões da vida privada para as pessoas se conhecerem melhor. Nós na Cornucópia tivemos sempre uma atitude muito diferente para chegar a essa sensação de grupo: era conseguir que todos tivéssemos um objetivo comum. Foi assim que conseguimos ter um sentido de grupo, com pessoas de diferentes gerações, para o trabalho artístico estávamos a fazer. Nunca fui de fazer perguntas nem de me meter na vida privada das pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas. Apesar de ter tido a cumplicidade de pessoas com muito valor, como, por exemplo, a Dalila Rocha, o Augusto Figueiredo, a Glicínia Quartin, pessoas que tinham sido primeiras figuras no teatro anterior que se fazia e aderiram imediatamente ao que a gente estava a fazer.

Quando a Cornucópia acabou, não se sentiu tentado a deixar que a ideia fosse continuada por outras mãos, por novas gerações?

A primeira coisa que a gente fez quando viu que não tinha solução para continuar foi propor aos mais velhos de duas gerações que estavam na companhia se não queriam eles assumir a direção, porque eu e a Cristina Reis já estávamos a chegar ao fim das forças e não podíamos substituir-nos a tudo. E foi sintomático que eles dissessem que não queriam. Os mais novos de todos nem nos responderam, encontraram o pretexto para sair da sala, estavam há muito pouco tempo e não conseguiam assumir a responsabilidade. Os da geração da Sofia [Marques] e do Duarte [Guimarães], e assim, tiveram medo ou não puseram sequer a hipótese que fosse possível a Cornucópia acabar. Acharam que nós próprios íamos acabar por continuar. Não mediram até que ponto estavam a ser mimados, como foram durante tanto tempo. Mas era impossível, humanamente impossível. Fomos sobrevivendo a reduções cada vez maiores de subsídio, com a companhia a ganhar uma certeza e uma ambição cada vez maior.

Se pudesse ter feito algo de diferente, acha que teria, ao longo das décadas, educado os atores para poderem continuar sem si e sem a Cristina Reis?

Com grandes sacrifícios pessoais, acompanhámos o crescimento da companhia, que coincidiu com o 25 de Abril e o pós-25 de Abril. Eles não tiveram esse percurso. Portanto, era-lhes mais difícil começarem a meio de uma coisa onde já tinham feito experiência a fazer protagonistas constantemente, sem ser preciso subir uma escada para chegar lá. Foi-lhes muito difícil organizarem-se quando nunca tiveram prática de se organizar e tiveram que ganhar a vida. Mas isso é perguntar-lhes a eles.

E alguns com pouca experiência de encenação.

Sim, sim. Nunca fomos um grupo formador, não fomos um conservatório. Nós fomos um grupo que tinha um projeto artístico, meu e do Jorge [Silva Melo] e depois meu e da Cristina [Reis], para o qual desafiámos outras pessoas, que conduzimos e que doutrinámos. Houve pessoas que reconheceram em nós mais do que só artistas, reconheceram em nós um lado de professor também. Tanto que o João Mota, no ano em que era diretor do Conservatório e teve um grupo excecional de primeiros alunos de primeiro ano, veio convidar-me para ir assistir a uma aula, porque achava que os alunos mereciam ser escolhidos por mim e que eu iria gostar de muitos que lá estavam. Foi assim que o Pedro Lacerda, o Duarte [Guimarães], o Ricardo Aibeó, o Dinarte Branco, a Sofia Marques, a Rita Durão, uma quantidade de gente, entrou para a Cornucópia.

“Houve muita gente que se escondeu no 25 de Novembro”

Como é que definiria o projeto artístico da Cornucópia? Através das escolhas de peças que fizeram para representar?

Quando começámos, antes do 25 de Abril, as escolhas tinham a ver com a limitação da censura. Tínhamos de escolher um reportório que não fosse um reportório diretamente político. Mas tínhamos pensamentos políticos, éramos de esquerda e éramos contra o governo naquela altura. Achámos que havia uma falha na educação cultural dos alunos. Éramos colegas de muitos professores de liceu e podíamos fazer um reportório baseado em clássicos, porque tínhamos a formação da Faculdade de Letras e havia um público que não tinha a possibilidade de ver determinadas peças. Tinha na companhia da Amélia Rey Colaço, no Teatro Experimental do Porto, e poucos mais. Mas muito rapidamente chegou o 25 de Abril e mudámos imediatamente de reportório. Sentimos necessidade de fazer um reportório que falasse sobre a realidade que nós achávamos que estávamos a viver. Tanto que, em vez de festejarmos o 25 de Abril, como toda a gente fez com as primeiras escolhas do reportório, fomos buscar uma peça do Brecht, que era um autor proibido, o ‘Terror e Miséria no Terceiro Reich”. Quisemos que o público se sentisse apanhado pela semelhança de certas situações na época do nazismo alemão e no salazarismo português. Queríamos que o público percebesse que não tinha havido uma revolução. Em Portugal não houve uma revolução popular, houve um golpe de Estado militar. A gente achava que tinha de ajudar o público a perceber que, na forma de pensar, na maneira de viver da pequena burguesia, havia reacionarismo naquela altura. E, por isso, escolhemos peças como “Os Pequenos Burgueses” de Gorki. Com o fim da época revolucionária, enveredámos por outros caminhos. Mas sempre com a ideia de que – e eu disse isso até num texto de apoio de alguma peça – o que interessa é estarmos inseridos numa sociedade. Ou seja, aquilo que nos preocupava a nós também haveria de preocupar outras pessoas, da nossa geração pelo menos. E foi sempre com essa ideia de encontrar uma temática que fosse uma intervenção política que, por muito modesta que fosse, guiou as nossas escolhas de reportório.

Ainda antes do 25 de Abril, filmaram “Quem Espera Por Sapatos de Defunto Morre Descalço”, de João César Monteiro. Sobre essa primeira experiência em cinema, escreveu que, quando teve a câmara apontada para si, no café-restaurante Martinho da Arcada, a sentiu como uma arma. Porquê?

Provavelmente por causa daquele amor à verdade em que fui criado e porque senti que o facto de haver umas pessoas de quem eu gostava muito e por quem me senti particularmente solidário, que era o caso do realizador, do diretor de fotografia e dos outros elementos da equipa, todos a fazerem militantemente aquele filme, criava uma amizade e uma lealdade entre as pessoas. Eu senti que, de repente, uma câmara, todo um aparato e o trabalho de tanta gente, tudo a incidir sobre mim, sobre eu a dizer uma coisa qualquer, fazia com que não pudesse mentir. Tive de ser absolutamente sincero, tive que inventar a sinceridade. Estava a expor a minha sinceridade ao fazer aquela personagem. Por exemplo, a rapariga que dá os sapatos do defunto ao Lívio era a minha namorada na altura. Tudo aquilo tinha umas ligações pessoais muito grandes. Havia muitos amigos que iam visitar-nos nas filmagens. Foi em casa dos meus pais que se filmou uma das cenas. Tudo isso tem a ver com uma maneira de estar implicado na produção da arte, que não tem nada a ver com aquilo que acontece hoje, em que as pessoas tentam ser o mais profissionais possível. Nós tentávamos ser o mais amadores possível.

Também já estava habituado a expor a sua sinceridade em palco. Que diferença em relação ao cinema?

Eu tinha muita noção do artifício, mesmo na formação literária e naquilo que aprendi sobre pintura. Dava-se importância à forma como a gente representa a realidade: imita? A História da pintura é toda essa. O que é que o pintor faz? Imita a realidade, copia os corpos, substitui-se ao espelho? A partir do momento em que foi inventada a fotografia, deixou de haver os retratos com a função que tinham. Passou a haver a expressão da própria sinceridade ou do próprio estilo do pintor como uma coisa muito importante. Coisas destas eu aprendi com professores, até mesmo a maneira de pensar. Não é por acaso que fui aluno do professor Mário Dionísio, que escreveu um livro chamado A Paleta e o Mundo, que me ensinou muita História – do mundo, não só da pintura. Tive muita noção de como é preciso ensinar determinadas coisas para as pessoas não terem que recomeçar do zero, sempre que vão aprender a viver. E atualmente parece que se quer, não começar do zero, mas começar do abaixo do zero. Foi novidade para mim ver alguns professores lamentar, os mais velhos, é certo, na greve dos professores recente, que não lhes era possível ensinar como conscienciosamente achavam que deviam, com as regras que estavam a ser impostas ao funcionamento do ensino. Existiu uma democratização do ensino depois do 25 de Abril, que foi uma grande vitória, mas que levou a um nivelamento por baixo da própria forma de ensinar e da matéria do ensino. Tal como, hoje em dia, aquilo que se entende por um licenciado numa universidade não tem nada a ver com o nível de conhecimento de um licenciado na minha época.

Falava há bocado que fazia um teatro novo, que não assentava na autoridade, mas na ideia de comunidade, de grupo. Mas, com o passar dos anos, conseguimos imaginar os atores a vê-lo a si como uma grande autoridade, quer a contracenar consigo quer a ser dirigidos por si. Estar em palco consigo seria intimidante.

Posso dizer porque foi público. A primeira vez que fiz um filme com a Leonor Silveira, ‘Os Canibais’ [de Manoel de Oliveira], ela desmaiou antes de começarmos a filmar a cena do baile. Enervou-se, era muito novinha. Já a prima dela, a Beatriz [Batarda], não desmaiou de maneira alguma. Nem a Maria de Medeiros, antes pelo contrário. Estimulou-as muito, no sentido de quererem bater-se comigo. Mas isso depende do temperamento de cada um.

E como é que reagiu a isso?

No caso da Leonor, foi muito engraçado, porque quem salvou a coisa foi o Manoel de Oliveira, batendo em mim. Disse: “O Luis Miguel não sabe dançar? Venha cá, que eu ensino-o a dançar a valsa com a perna de pau”. Humilhou-me para a Leonor se sentir mais segura. E quem aprendeu a dançar fui eu.

O teatro não pode não ser também cortar com a técnica?

Pois claro que pode. Não pode é ser contra a técnica por ser técnica. Tem de se saber que técnicas se é contra e porquê. Um arquiteto não faz uma casa sem saber como é que se faz. Acho mesmo que tem que se saber a técnica. Aliás, isso não era tão claro para toda a gente quando começámos. Quando comecei não tinha técnica nenhuma, quando fiz a primeira encenação de “Anfitrião” [de António José da Silva]. E, no entanto, pessoas minhas amigas como a Eduarda Dionísio acharam que a coisa melhor que eu fiz na vida era quando não tinha técnica. Depois de fazer os primeiros espectáculos, quis ser técnico e fui para Inglaterra estudar para uma escola onde só se aprendia técnica. Aprendia-se outras coisas, como por exemplo, baseadas no método de Stanislavski, método de base psicológica, mas genial. Tive um professor que eu gostava muito que veio a Lisboa na altura em que estava a ficar pronto o “Quem Espera Por Sapatos do Defunto…” e mostrei-lhe o filme. E disse-lhe assim: “Então, e agora, o que é que acha de um ator com falta de técnica?” Ele respondeu: “Desculpa, há realmente casos naturais”.

Que era o seu.

Era eu. Fiquei todo contente, claro.

Fez-lhe bem ao ego.

Quando fui para Inglaterra, já tinha muitas ideias feitas de teoria. Já tinha lido muita coisa. Os meus colegas, por exemplo, não sabiam nada de História de encenação. Os ingleses tinham muita técnica, mas nunca se interessaram pela técnica de encenador.

O método de Stanislavski acompanhou-o ao longo da vida?

Falávamos muito nisso quando estávamos em Bristol, os atores uns com os outros. Eu fui muito protegido pelo tal professor que veio a Lisboa, que foi também professor da Glória de Matos, ela esteve na mesma escola. Ele dizia que não valia a pena a gente a ler o Stanislavski porque não tinha suficiente distância em relação àquilo para poder perceber o que ele estava a defender. Tínhamos primeiro que perceber o Tchékhov para podermos perceber o Stanislavski. Acho que, na maior parte das vezes em que se faz Tchékhov, não se percebe exatamente como funcionaria a cabeça do próprio. O que é que não está escrito em palavras nas peças do Tchékhov? Está escrito nos hiatos entre as falas. Fui adiando fazer Tchékhov até muito tarde, porque tinha medo de não ser capaz. Só a partir de uma certa idade é que comecei a perceber mais ou menos por que campos nos poderíamos situar. Creio que fizemos muito bom trabalho n’’A Gaivota’.

Foi a primeira que fez do Tchékhov.

Primeiro fez o Rui Mendes “As Três Irmãs”. Ofereceu-se generosamente porque achou que havia um grupo tão bom de atores que se justificava arriscar e possibilitar o sonho de tantos atores em representar Tchékhov.

O que é que aprendeu ao fazer essa peça? Entrou como ator.

Aprendi a importância de tudo o que se passa quando estamos calados e quando estamos só em cena. São coisas muito simples que aprendi em Bristol e que têm a ver com técnica. “Não faças nada, deixa que a tua atenção se prenda naquilo que o teu parceiro está a fazer”. Ora, basta ver as séries de televisão para perceber que muitas vezes uma pessoa está a falar mas não está o outro ator à frente. Aliás, aprende-se isso no cinema, como técnica.

▲ O Conto de Inverno, 1994

Paulo Cintra

Filma-se o campo e o contracampo sem estar lá o outro.

Nunca ousaria fazer isso com atores a não ser que tivéssemos feito ensaios sem câmara, que era o que os americanos faziam. Todos os grandes atores americanos da velha escola americana de cinema representavam como no teatro, vieram todos do teatro. O James Dean, a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, o James Mason.

Qual foi a peça mais difícil que encenou?

Não sei. Cada uma tinha as suas dificuldades próprias, mas foi muito difícil a gente lançar-se numa escrita de que não tinha certeza se compreendia até ao fim o que queria dizer. Quando começámos a fazer peças de Heiner Müller, quando fizemos “A Missão” pela primeira vez, a gente não percebia bem aquilo até ao fim. Foi o Jean Jourdheuil, um encenador francês que tinha trabalhado connosco, que nos empurrou muito para que fizéssemos. Resolvi arriscar porque comecei a perceber que a linguagem de certos autores dramáticos era uma linguagem poética. Usavam as palavras, não como imitação da realidade, antes como transposição metafórica da realidade. Pode estar a dizer-se “pantera”, por exemplo, e estar a pensar em revolução. Pode pensar-se em hierarquia e estar a dizer “elevador”, coisas assim. Foi o que fizeram os surrealistas muito tempo antes dele. O facto de ter feito peças do [Federico García] Lorca, que antecede em muito tempo o Müller, e muitos outros escritores que vieram depois, ajudou-me imenso a ter coragem para enfrentar uma peça de que a gente não percebia muitas coisas, mas se entregava ao próprio impulso que a forma sensorial da metáfora incutia em nós. É fazer associações constantes das ideias de vários níveis na cabeça e deixá-las sair. Isso eu nunca ousei fazer antes do Müller. Só dez anos depois de começar a Cornucópia é que a gente fez pela primeira vez. E voltou a fazer a mesma peça quando caiu o regime comunista na Rússia, porque nós tínhamos sempre pensado que vivíamos no mundo onde os soviéticos tinham hasteado a bandeira vermelha da foice e do martelo. Para nós, era ver desaparecer essa bandeira e voltar a bandeira dos czares, coisa que era festejada em todas as televisões da época. É como se nós tivéssemos chegado a um mundo atrasados.

Sentiram-se perdidos, com a queda do muro?

Sim, sim. Já sabíamos em que se tinha tornado a Rússia de Stalin. Sim, sim. NMas não adivinhei nem estava interessado nisso, fiz mal, que o que nasceria da Rússia democrática viria a ser a Rússia de Putin. Mas foi uma fase muito dolorosa para muita gente, a mesma, que tentou fazer do pós-25 de Abril uma verdadeira época revolucionária – e que muita gente ou alguma gente, não contabilizei, viveu como revolucionária. Houve gente que se escondeu no 25 de Novembro.

“Espero que, quando eu morrer, me enterrem no chão, como é tradicional fazer-se”

No Pequeno Livro Arquivo, refere que sentiu que lhe impuseram uma meta, quando lhe fizeram uma homenagem no Festival de Teatro de Almada, há nove anos. Porquê?

Eu disse o contrário: podia senti-lo como uma meta, mas não quis.

Houve então aí um início, para si.

Sim, sim. Toda a gente anseia por meter a pessoa no caixão ou meter a pessoa num pedestal, que é mais ou menos a mesma coisa. Quando ouvi dizer que iam passar o corpo da Sophia de Mello Breyner, que foi uma pessoa de quem eu fui muito amigo e que admirei imenso, para o Panteão Nacional, tive um arrepio pelas costas abaixo. Não gostei muito, porque acho que a homenagem maior é a liberdade total. E espero que, quando eu morrer, me enterrem no chão, como é tradicional fazer-se. E que não vá para uma máquina de destruir vestígios.

Não quer ser cremado, quer voltar a regressar à terra. Que vida nova começou para si, depois da homenagem de Almada?

Comecei a perder o medo de ser autor dos próprios espectáculos. Um encenador tem muitas vezes pudor em tornar-se autor. Tentar dar uma forma ao trabalho que outro fez, que foi o autor do espectáculo, disso eu gosto muito. Acho que é um treino muito bom de compreensão. Fiz isso durante muito tempo e aprendi imenso a tentar perceber a escrita dos outros na maneira de entender o mundo. A partir de certa altura, comecei a meter tanto o bedelho e a estar de forma tão distante daquilo que estava concebido pelos autores que achei: “Afinal, o encenador também é autor do espectáculo, pode até ser mais autor”. No espetáculo “Miserere”, isso foi claríssimo.

Porquê?

Foi feito em 2010, a convite do Teatro Nacional [D. Maria II]. O Teatro Nacional esperava que eu fizesse o “Auto da Alma” de Gil Vicente, porque tinha sido banido dos palcos portugueses por ser praticamente a peça de Gil Vicente que se fazia mais vezes no tempo da D. Amélia Rey Colaço à frente do Teatro Nacional. Possibilitava um brilharete à atriz que fizesse de Alma. Aceitei isso como desafio, uma vez que já tinha feito tantos Gil Vicente de maneira diferente. Comecei a pensar: “Já são filhos do 25 de Abril as pessoas que virão ver este espetáculo”. E muitos deles não tiveram educação católica. Portanto, como é que vão perceber o que é a Santa Madre Igreja? O que significa o Santo Agostinho? O que é o Anjo da Guarda, o que é o pecado, o que são as Insígnias da Paixão? As pessoas ficam à margem, completamente. Tal como acontece, alías, com a personagem da Alma: para elas é um brainstorming da personagem da Alma feito por figuras alegóricas. Aquilo lido à luz dos conhecimentos atuais é uma sessão de tortura. Aquela inocente é torturada por um anjo, há quem ache que é um demónio. E a guarda da prisão é a Santa Madre Igreja, que obriga a aquela infeliz inocente a comer as Insígnias da Paixão, sejam os cravos, a coroa de espinhos, o madeiro da cruz, etc., para se salvar. Portanto, propus-me fazer uma coisa provocatória.

Precisamente por ser católico?

Não, mas criou uma celeuma enorme e uma divisão muito grande no público naquela altura. Houve, mais uma vez, uma pessoa que ficou encantada com aquilo, que foi o padre Tolentino [Mendonça]. Convidámos a Igreja para ir assistir ao ensaio geral, porque queríamos discutir com os membros da Igreja. Houve uma parte, foram poucos mas foram alguns, que achava criminoso e infame o que estávamos a fazer. “Como é que é possível confundir a Alma com a puta do apocalipse?”, chegou a dizer-me um padre. O Tolentino achava exatamente o contrário, que aquilo era altamente teológico, que eu tinha um conhecimento profundo da teologia na maneira de representar aquilo. É claro que o Gil Vicente estava a cumprir um encargo, deveria ser representado na Igreja. O Gil Vicente teve uma intenção muito diferente daquela que eu tive, mas no fundo coincidentes, porque era uma coisa de fé, que fazia pôr as coisas no seu lugar. E eu quis mostrar que aquilo era simbolicamente uma coisa que tinha por trás uma religiosidade vicentina, demonstrada noutras peças, que era a defesa dos símbolos, a defesa de uma fé muito primária, que não era a fé da Corte. Era a fé do povo. Aproveitei uma glosa do salmo “Miserere Mei Domine” e aproveitei um pouco do breve sumário da história de Deus, como acrescento no fim da peça: era uma espécie de lição moral como acontecia em tantas peças de Gil Vicente, mas em canção.

Como é que a fé lida com a culpa? A culpa que é sempre tão cara no catolicismo.

Isso é um tema com que sempre lidei muito mal. Tem a ver exatamente com o problema que me levou a fazer a rutura com a Igreja, através da questão da confissão. A confissão, em princípio, é admitir uma culpa por parte da pessoa que se foi confessar. Eu não podia estar numa Igreja em que é a Igreja que diz o que é a minha culpa, em vez de ser eu a descobrir o que é que era a culpa em mim. Era negar o próprio sacramento. Isso fez-me uma confusão tão grande que não aceitei. Só é religioso quem quer. E mais:não é interessante para mim o que é dogma ou não é. Creio que é mais interessante este assunto do que perceber quando é que houve abusos sexuais dentro do confessionário, ou fora, porque pecados todos fazemos. Não creio que o que ponto esteja aí.

E como é que a Igreja poderia mudar essa relação com a culpa?

Falando em responsabilidade aceite pelos outros cristãos. Que se lembrem de que Pedro traiu. E esse foi o pecado que a Igreja trouxe consigo desde o início na memória de Pedro. É muito difícil, porque teria que mudar séculos de mau entendimento das coisas. O celibato dos padres, por exemplo, também é uma coisa que faz parte da tradição da Igreja. Creio que nunca Cristo nunca disse que não podiam casar, nem nunca se meteu nesses assuntos. Claro que houve uma dedicação enorme de todos os apóstolos, não

foram com a família atrás acompanhar Cristo. Dedicaram a sua vida exclusivamente àquele momento, mas ninguém diz que depois o São Pedro não terá tido filhos. Talvez… isso é outra história que depende de uma actualização da função dos sacerdotes na Igreja.

E como é que o Luis Miguel passou a lidar com a culpa depois de se libertar do confessionário daquele padre?

Não é a toda a gente que gostaria de contar. É para mim que tem de fazer sentido.

Continuou a confessar-se, mas com esses padres?

Não é preciso confessar-se necessariamente, é a conversar e a conviver e a ler tudo o que escreviam e publicaram. Fui aluno, por exemplo, de um padre muito importante, por ter deixado de ser padre. Foi professor de filosofia, o Fernando Belo. Deixou de ser padre, quis seguir o curso universitário, casou-se e depois o meu pai ajudou-o. Não o aceitaram no departamento de Filosofia. O meu pai sacrificou-se a discutir com um catedrático uma tese de filosofia, tratando-a como filosofia da linguagem, e foi assim que ele teve entrada na universidade.

À semelhança da clivagem que se faz entre alta e baixa cultura, acha que na Igreja há também essa cisão? Os privilegiados têm acesso à igreja pensante e todas as outras pessoas sujeitam-se ao discurso considerado muitas vezes pobre e desfasado com a realidade que existe nas missas anónimas desse país fora?

Ninguém pode obrigar ninguém a reconhecer na Igreja uma função de polícia. As pessoas não têm [acesso] porque não têm também conhecimentos históricos. Uma pessoa que tenha consciência do que aconteceu historicamente sabe que esse foi um problema todo o tempo. A Igreja resulta de uma vontade livre. Mas desde sempre se portou como autoridade secular. Esse poder eu não aceito. Porque é que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas daqui? Uma questão de competição com o poder da Igreja. O que é que fez o Padre António Vieira em Roma, quando se opôs ao poder secular? Claro que justificou teoricamente muitas das opiniões que teve. Mas havia uma autoridade da Igreja que era temida. Aliás, foi muito engraçado, porque quando fizemos o ‘Auto da Feira’ de Gil Vicente, que é a história de Roma que vai à feira comprar indulgências numa figura de mendiga, a fingir que é muito pobrezinha. Vai tentar roubar à tendinha do diabo e à tendinha do anjo as indulgências que era costume a Igreja conceder a determinadas figuras de poder. A gente percebeu que, muito provavelmente, Gil Vicente, que fazia os autos para o Rei, foi obrigado a explicar à corte portuguesa, com uma festa, porque é que Carlos V, que era casado com a filha do rei D. Manuel, tinha invadido o Vaticano e tinha prendido o Papa. Porque é que a Europa se dividiu entre os católicos e não os católicos? A história da Reforma. Aliás, tenho-me interessado ultimamente por estudar isso. Uma pessoa que tenha noção do que foram esses acontecimentos históricos todos chega lá. Para fazer o ‘Auto da Feira’, fui dar a este assunto, conduzido por pessoas que pensaram sobre isso e que investigaram sobre isso. As pessoas que acreditam na salvação, na cura de uma doença muito grave através de um milagre… Pessoas de vida mais pobre e de muito pouca formação teórica religiosa podem pensar que não foram curadas de outra maneira porque a medicina não estava suficientemente desenvolvida ou porque não tiveram acesso à medicina. Então a única salvação é aceitar que Deus pode fazer o milagre. Coisas deste género sempre confundiram muito bem os limites da fé.

Acredita na vida depois da morte?

Isso é um assunto delicado demais para estar a responder assim numa entrevista. Faz parte das dúvidas que qualquer católico que se preze creio que tem. O que é costume a gente fazer, e a Igreja agarrou-se muito a isso, é uma espécie de figuração simbólica da ideologia cristã. Ninguém fez o retrato de Deus. O que está no tecto da Capela Sistina é Deus de barbas a levar o cidadão? O que está lá em cima são dois homens, Deus e o Homem, com letra maiúscula. Mas são a figuração de Deus. Deus pai é um velho e o Homem é novo. Não acredito que Deus seja assim. Deus não tem forma, está em toda a parte e é imaterial. Mas a mim ajuda-me a pintura de Miguel Ângelo. Bendita encomenda!

▲ Cristina Reis e Luis Miguel Cintra durante a preparação de "A Missão", 1984

Ana Jotta

Deus tomou forma em Jesus.

Encarnou. Jesus foi Homem e Deus ao mesmo tempo. Mas eu não sei como foi Jesus, não há nenhum retrato dele nem coisa nenhuma. Tenho dúvidas se não será uma forma simbólica de ser explicada uma coisa que a gente não pode entender. Creio que, para dizer que se tem fé, tem que passar-se uma declaração de humildade. Há muito reconheci que não podemos ter certeza nenhuma. E aceitei viver nessa incerteza. Essa insatisfação e essa incerteza é aquilo que eu considero que esteja mais perto daquilo que será a fé. As pessoas que têm certeza de tudo e a solução para tudo não têm com certeza fé alguma. Atiram para a frente, não prometem futuro, não dão esperança alguma.

Vejo que está a trabalhar em algo. É possível saber em quê?

Estou a trabalhar mas é para me entreter. Fui dar às peças de Tirso de Molina, que é um dos autores barrocos espanhóis que tinha lido menos. E achei tão engraçada a escrita, tão parecida com coisas do teatro popular, que me pus a tentar traduzir aquilo em verso, com rimas, etc. É para me entreter. Passei tantos anos da minha vida a pensar por formas teatrais que, mesmo que seja só a imaginá-las, ajuda-me.

Tem aqui pendurado um cachecol do Futebol Clube do Porto e a última página do Pequeno Livro Arquivo é uma fotografia sua nas bancadas do Estádio do Dragão. A legenda diz: “Fui da tourada à espanhola ao Estádio do Dragão. Gostei de tudo”. Pode explicar um pouco mais?

Passei a conhecer várias pessoas no Porto e percebi a importância que o futebol tem para elas. Nunca tinha estado num jogo de futebol, porque fui habituado a pensar que o futebol era a alienação do povo e outras coisas do género. Coisa que indigna muito as pessoas mais novas, agora. E tive curiosidade de perceber o que é que estaria por detrás disso, porque tive a oportunidade de alguém me levar ao Estádio do Dragão. Fiquei encantado com o que vi, achei que se aproximava muito de uma transgressão dos comportamentos normalizados. Cada um transcende-se à sua maneira. Sempre apreciei isso no gosto que as pessoas têm de ver as touradas. Gosto muito de touradas, também. Gosto de ver um espetáculo deslumbrante, com pessoas bem vestidas, com os fatos todos a brilhar, de ver um espectáculo de ricos. E o futebol é um espetáculo de pobres. Contraditoriamente, porque os toureiros morrem na miséria e os futebolistas são milionários.

Dizer que gosta de touradas numa época de cancelamento é arriscado.

Sim, toda a gente fica escandalizada. Não acreditam que eu goste de touradas. Gosto imensíssimo de touradas e tenho imensa pena que não haja touradas, mas com touros de morte. E não bandarilhas.

Essa violência justifica-se nos dias que correm?

Quando uma pessoa está a seguir uma tourada, assiste a uma luta entre perigos, entre um homem e um touro, que é uma luta desigual. Desigual, porque o homem tem uma espada na mão e o touro não tem, mas tem dois cornos que já mataram muitos toureiros. Portanto, não é tão desigual como isso. É desigual, porque o homem pode usar manhas e usa o artifício da sua própria beleza para justificar o que está a fazer. O touro não tem manhas. O toureiro dirá que o touro também tem manhas. E tem razão. Mas muito pior do que isso é uma pessoa comer carne que é fabricada dentro de aviários e os próprios touros serem fechados num curro sem se mexerem para engordarem mais. Atualmente, as pessoas esquecem-se de que o que comem é produzido por máquinas, não é produzido pela própria natureza. É muito pior do que dar a honra a um touro de um homem arriscar a vida antes de ele ser morto. É um tributo à terra.