Este é o oitavo ensaio de uma série que o Observador tem vindo a publicar sobre a guerra colonial. Escritos pelo historiador Fernando Martins, procuram olhar aquele que foi o mais longo conflito militar em que Portugal se viu envolvido desde as guerras da Restauração à luz da investigação mais recente.

1. Como Salazar preparou a guerra colonial

2. Angola, 1961: as revoltas que ninguém planeou

3. Para haver “capitães” teve que haver generais

4. A guerra colonial na grande estratégia de Salazar

5. O “moral” das tropas em África

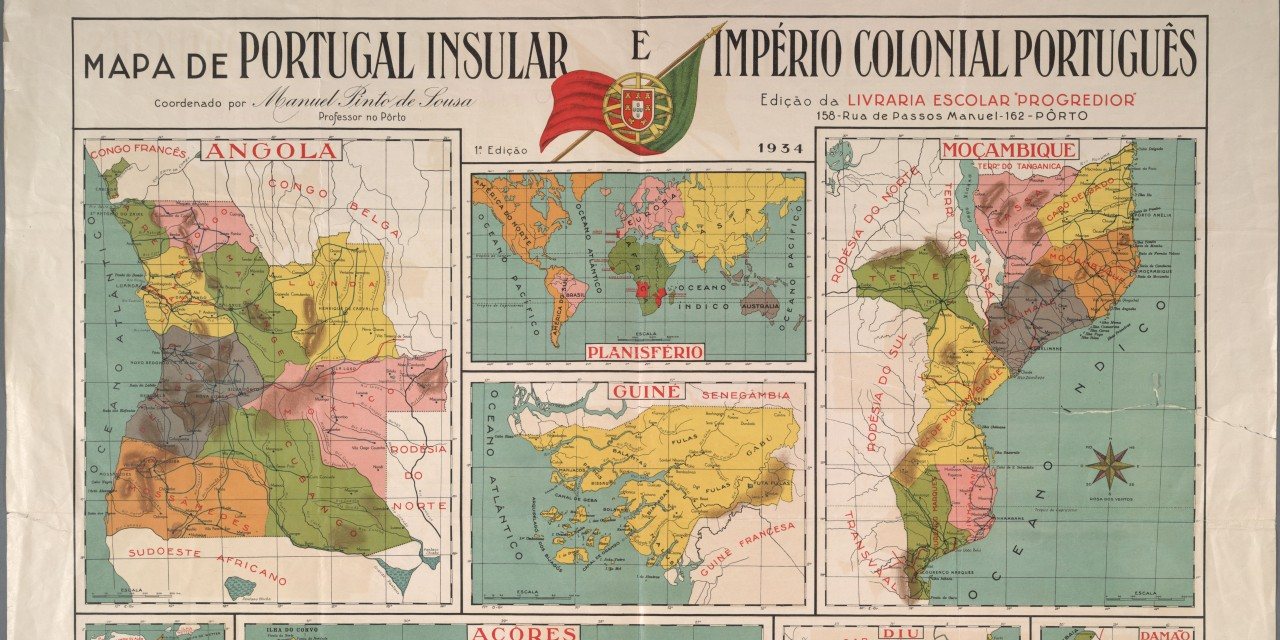

Quando se fala de um tema vasto e complexo como o da descolonização do império africano português ocorrida após o golpe militar de 25 de Abril de 1974, tende-se a destacar, narrar e analisar o seu carácter tardio, para não dizer anacrónico. Tem-se para isso em conta o facto de, naquela data, todos os grandes impérios coloniais e ultramarinos europeus terem já praticamente desaparecido (em 1975, por exemplo, apenas a Rodésia do Sul, atual Zimbabué, existia como testemunho do império colonial britânico na África subsaariana). E se é natural que este tipo de perplexidade exista, não deixa de ser pertinente pensar não tanto nas razões pelas quais o império português chegou tão tardiamente à descolonização, mas por que razão outros impérios coloniais europeus tiveram vida tão curta.

Um fenómeno inesperado

Contemporâneos e protagonistas da chamada “era das descolonizações”, como inúmeros historiadores deste fenómeno, mostraram e ainda mostram a sua perplexidade perante um fenómeno totalmente inesperado e ainda hoje apenas parcialmente explicado e compreendido. Ou seja, como é que foi possível que, numa conjuntura política internacional favorável, ou pelo menos não hostil, marcada pela Guerra Fria, vários impérios coloniais tivessem sobrevivido menos de vinte anos, ou trinta no caso português, após o fim da Segunda Guerra Mundial?… Ou ainda que não tendo existido nenhum grande movimento de opinião eficaz e declaradamente mobilizado contra o colonialismo em nenhum dos países que possuíram colónias no pós-Segunda Guerra Mundial, os respetivos governos tenham acabado por, mais cedo ou mais tarde, desistir da opção colonial?…

Esta perplexidade sobre aquilo que foi a espontaneidade, imprevisibilidade e rapidez da descolonização – com o terceiro quartel do século XX marcado por uma vaga avassaladora de descolonizações na Ásia, em África, no Pacífico ou nas Caraíbas –, contrasta e deve ser complementado com o facto de, a primeira metade do século, nomeadamente entre 1919 e 1945, ter sido uma época em que, com exceção da Alemanha, os impérios coloniais europeus não apenas cresceram em dimensão como se consolidaram jurídica, moral e politicamente. Aliás, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial não puseram, ao contrário do que muitas vezes afirma o senso comum, em causa o colonialismo. Pelo contrário reforçaram-no.

Do par de constatações deixadas nos primeiros parágrafos, e que nos salvam tanto do anacronismo histórico como do conformismo intelectual, podemos retirar algumas ilações sobre a forma como se pode partir para uma análise do fenómeno das descolonizações dos impérios ultramarinos europeus e, em particular, do português.

Um projecto viável

Em primeiro lugar, é evidente que o fenómeno da descolonização, no caso português, como noutros, não foi o resultado de um processo de decadência, mais ou menos prolongado, iniciado, ou provocado, pelo impacto político-militar, económico-financeiro, ou geopolítico, da Primeira, e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial. Os impérios coloniais europeus, terminados aqueles dois conflitos militares globais, eram vistos como projetos políticos sólidos de Bruxelas a Paris, ou de Londres a Lisboa; como o eram de Jakarta a Léopoldville, de Hong-Kong a Saigão, de Kingston a Lourenço Marques. E se por um lado os britânicos prepararam como puderam no pós-guerra a sua retirada da Índia (1947) ou da Palestina (1948), a verdade é que também lutaram de armas na mão nas selvas da Malásia, desde 1948 e até finais da década de 1950, contra insurgentes comunistas com o objetivo de preservar a sua soberania naquela fatia do império, garantirem a segurança das populações e da sua propriedade, e evitarem o alastramento do comunismo a uma colónia que os exércitos japoneses tinham ocupado e devastado entre 1942 e 1945.

Dados quantitativos e informação qualitativa recolhidos nos anos 1960 e 1970 — e subsequentemente nunca desmentidos — apontavam para a existência de economias e sociedades robustas, resilientes tanto aos efeitos da confrontação armada, como, por exemplo, às desigualdades sociais e raciais existentes.

No caso do império português, antes e após o início da insurgência armada, ou mesmo passados treze anos de guerra em Angola, onze na Guiné e dez em Moçambique, é de todo incorreto falar em decadência do projeto colonial. Dados quantitativos e informação qualitativa então recolhidos — e subsequentemente nunca desmentidos — apontavam para a existência de economias e sociedades robustas, resilientes tanto aos efeitos da confrontação armada, como, por exemplo, às desigualdades sociais e raciais existentes. Sociedades aparentemente mergulhadas num impasse político decorrente da sua situação colonial conheceram até Abril de 1974 um dinamismo social, cultural, económico ou demográfico até então nunca visto por aquelas paragens.

Ou seja, desde o ponto de vista da realidade e do conceito, de médio e longo prazo, de decadência imperial, ou colonial, o ultramar português era em Abril de 1974 um projeto viável.

Independências sem vitórias militares

Em segundo lugar, as descolonizações podem ter sido êxitos políticos protagonizados por líderes e por movimentos nacionalistas, mas não foram o resultado de vitórias militares. Homens e mulheres, na Ásia, em África ou nas Caraíbas lutaram pela “liberdade”, tendo algumas vezes pegado em armas para atingirem os seus objetivos. No entanto, com exceção da vitória militar vietnamita sobre forças francesas na batalha de Diên Biên Phu em Maio de 1954, e que podia ter eventualmente conduzido a uma, apesar de tudo, improvável vitória militar nacionalista na Indochina sobre os exércitos da potência colonial, nunca aqueles que lutaram em nome da libertação nacional dos povos coloniais foram bem-sucedidos nos conflitos armados ocorridos entre 1945 e 1975 ou mesmo 1979-80, se for incluído, para além do caso português, a independência da Rodésia-Zimbabué.

No caso do estado colonial português deve ser evocado o exemplo da Guiné que se tornou com o 25 de Abril, e após o 25 de Abril, no exemplo paradigmático da previsível e inevitável derrota militar de um exército colonial às mãos de um movimento nacionalista de guerrilha e, portanto, no facto e no argumento justificativo e legitimador, retroativamente, tanto do golpe militar de Abril de 1974, como do processo acelerado e atrabiliário de transferência de poder consumado na Guiné ainda em 1974 e em Moçambique e em Angola no ano seguinte.

Na verdade, se a iminência, ou inevitabilidade, de uma derrota militar portuguesa na Guiné é um argumento politicamente válido para justificar a legitimidade de um golpe militar, de uma revolução e de um processo acelerado de transferência do poder de um estado colonial para um movimento independentista, como facto político-militar não o é. Desmentem-no a história da campanha militar das forças armadas portuguesas e do PAIGC na Guiné desde 1963, mas ainda as avaliações da situação militar existente naquele e nos demais territórios coloniais portugueses nas vésperas do golpe de Abril de 1974. Desmentem-no ainda a história das campanhas militares de insurgência e de contrainsurgência ocorridas durante as chamadas guerras de descolonização.

Pressões internas e externas

Em terceiro lugar, não foram nem são os constrangimentos ou as pressões tanto internas como internacionais que só por si explicam o fenómeno da descolonização em geral, e o caso português em particular, embora algum peso tenham tido. A descolonização foi por isso, e também no caso português, um ato de vontade política embora não unânime.

A descolonização foi iniciada por Oliveira Salazar ao introduzir um conjunto de reformas na política colonial e ao fazer várias cedências tanto em termos de política interna como internacional.

No entanto, e enquanto processo histórico, a descolonização do império português não só não começou com o 25 de Abril, como não foi pensada e executada ao abrigo de um programa mínimo elaborado e executado pela frente política e militar que derrubou o regime autoritário naquela data.

Assim sendo, e por um lado, a descolonização foi iniciada por Oliveira Salazar ao introduzir um conjunto de reformas na política colonial e ao fazer várias cedências tanto em termos de política interna como internacional. Foi depois prosseguida e acelerada, genericamente dentro dos mesmos parâmetros, por Marcello Caetano, embora na fase final do seu consulado já contemplasse negociações que previam a transferência de poder do Estado colonial para entidades pós-coloniais, fosse o caso do PAIGC na Guiné ou outro tipo de formações e protagonistas políticos no caso de Angola e Moçambique.

Já a frente política e militar responsável pelo 25 de Abril tinha também uma intenção descolonizadora que se distinguia das salazarista e marcelista tanto quanto à forma como, sobretudo, quanto ao calendário. Mas caracterizava-se fundamentalmente por ter no seu seio perspetivas diferentes quanto à duração e ao número de etapas de preparação e conclusão do processo de transferência de poder e de escolha dos interlocutores das negociações. É à estratégia de descolonização executada depois do 25 de Abril de 1974, nas suas contradições e resultados, e olhando para alguns dos seus protagonistas, que centrarei os parágrafos finais deste texto.

Descolonizar: quando, como…

É inquestionável que a questão colonial – ou, mais especificamente, a questão da duração e da dureza da guerra – esteve por trás das movimentações políticas ocorridas em meios militares que acabaram por conduzir ao derrube do marcelismo. Isso não significa que os conspiradores, desde os oficiais-generais aos “capitães”, nas mais variadas proveniências geracionais, culturais, político-ideológicas, ou de “arma” e de “ramo”, comungassem uma ideia ou programa quanto à forma de resolver o problema colonial e militar.

Por exemplo, o general António de Spínola e os presumíveis spinolistas supunham que podiam tratar da questão colonial, na vertente tanto civil como militar, aplicando o programa reformador e gradualista desenhado em Portugal e o Futuro. Sucede que não sabiam como podiam ou deveriam aplicá-lo e, sequer, se era exequível apenas na sua dimensão abstrata. Ou seja, Portugal e o Futuro era um programa político deficiente mesmo no domínio estritamente teórico. Se no livro se apelava a uma solução federativa e essa solução dependia do consentimento dado pelas populações, tanto das colónias como da metrópole, a sua importância revela-se por servir para acompanhar e perceber o comportamento de determinados sectores, tanto civis como militares, entre Abril e Setembro de 1974 e as causas eventuais e reais do fracasso do seu projeto spinolista (aliás em grande medida politicamente derrotado em finais de Julho com publicação da Lei 7/74).

Afastado Spínola, e antes dele Palma Carlos do cargo de primeiro-ministro, a descolonização ficou entregue aos homens do Movimento das Forças Armadas [MFA] e à sua estratégia.

Portanto, não só a estratégia de Portugal e o Futuro se revelaria inexequível, mesmo que adaptada à realidade pós 25 de Abril, tendo aliás sido proposta, vale a pena recordá-lo, sob diferentes rótulos e embrulhos e por diversos protagonistas, eventualmente até os próprios Oliveira Salazar e Marcello Caetano, entre 1961 e 1974, como viu muitos do seus defensores mais destacados, tanto antes como imediatamente após o 25 de Abril, abraçarem a única estratégia que sobreviveu à demissão de Spínola do cargo de presidente da república em Setembro de 1974.

Afastado Spínola, e antes dele Palma Carlos do cargo de primeiro-ministro, a descolonização ficou entregue aos homens do Movimento das Forças Armadas [MFA] e à sua estratégia. É verdade que para o campo do MFA rapidamente transitaram homens que anteriormente tinham defendido uma solução gradualista da descolonização. Militares como Costa Gomes e civis como Mário Soares, com notável realismo político e/ou instinto de sobrevivência política, trocaram um campo por outro e ou bem que se deixaram conduzir pelas soluções imediatistas do MFA, ou bem que tentaram influenciá-las.

Particularmente importante, porém, naquilo que se tornou numa estratégia de descolonização, ou transferência de poder quase imediata para os movimentos de libertação que protagonizavam a luta armada contra o domínio português em África, é o facto de não ter existido até ao fim do regime do autoritário, ou mesmo depois, entre a generalidade dos militares portugueses, e em particular no seio do MFA, um sentimento e um pensamento anticolonialista estruturado e consolidado.

De qualquer modo, o fim da Primavera e o Verão de 1974, quaisquer que tenham sido as suas causas, tornaram jovens oficiais que em várias comissões tinham aceitado as missões militares que lhes tinham sido confiadas, em empedernidos anticolonialistas e possuidores de uma retórica e de uma prática política que se tornaria hegemónica até finais de 1975, quando se consumou a independência de Angola.

Nesse sentido, a estratégia descolonizadora do MFA, no seu imediatismo, não foi exatamente uma estratégia. Era o produto da vontade de sectores de uma corporação para quem, uma vez descartada a via spinolista, apenas restava uma solução que libertasse rapidamente as Forças Armadas do esforço bélico e das reivindicações corporativas que haviam conduzido à criação do movimento dos capitães em 1973.

A estratégia imediatista

Poder-se-á dizer que a inevitável degradação da situação militar, sobretudo em Moçambique e na Guiné, já depois de Abril de 1974, terá jogado a favor da estratégia imediatista. Ou seja, as indefinições e hesitações verificadas na metrópole terão potenciado as vantagens militares, e também políticas, dos movimentos nacionalistas. No entanto, esta é apenas uma parte da realidade.

De facto, tanto nas colónias como nos salões e nos bastidores dos primeiros contactos e negociações mantidas com representantes dos movimentos de libertação ou de governos estrangeiros que acompanharam o processo de descolonização da África portuguesa, homens do MFA exibiram sem rebuço as suas divergências relativamente às posições de estado veiculadas por representantes dos governos provisórios ou por emissários do presidente Spínola e, depois, do presidente Costa Gomes, ao mesmo tempo que tornavam evidente a capacidade e o poder de que efetivamente dispunham não só para minarem os contactos e negociações conduzidas ao nível do estado, como para orientarem a linha estratégia descolonizadora do estado português.

Isto significa que o principal elemento definidor da descolonização portuguesa depois de Abril de 1974 foi afinal o seu voluntarismo, ou o voluntarismo dos seus protagonistas metropolitanos personificados pelo MFA. Este facto torna-a num episódio banal não em si mesmo, nesse sentido foi único, mas se comparado, nas suas causas ou motivações, com os processos de transferência de poder que caracterizaram o desaparecimento dos impérios coloniais europeus nas décadas de 1940 a 1960.

No seu radicalismo consequente e certamente incomparável, do ponto de vista dos seus mentores e executores portugueses, a descolonização portuguesa foi expressão da vontade de um grupo de civis e de militares que tomou as rédeas do poder entre Abril de 1974 e Novembro de 1975. Mas deve também notar-se que foi também um voluntarismo descolonizador limitado pela vontade dos governos indonésio e chinês ao não terem consentido que as colónias de Timor e de Macau, no dramático biénio de 1974-75, tivessem o mesmo destino das demais parcelas do império colonial português inconscientemente fundado em 1415 com a conquista da praça de Ceuta.