Índice

Índice

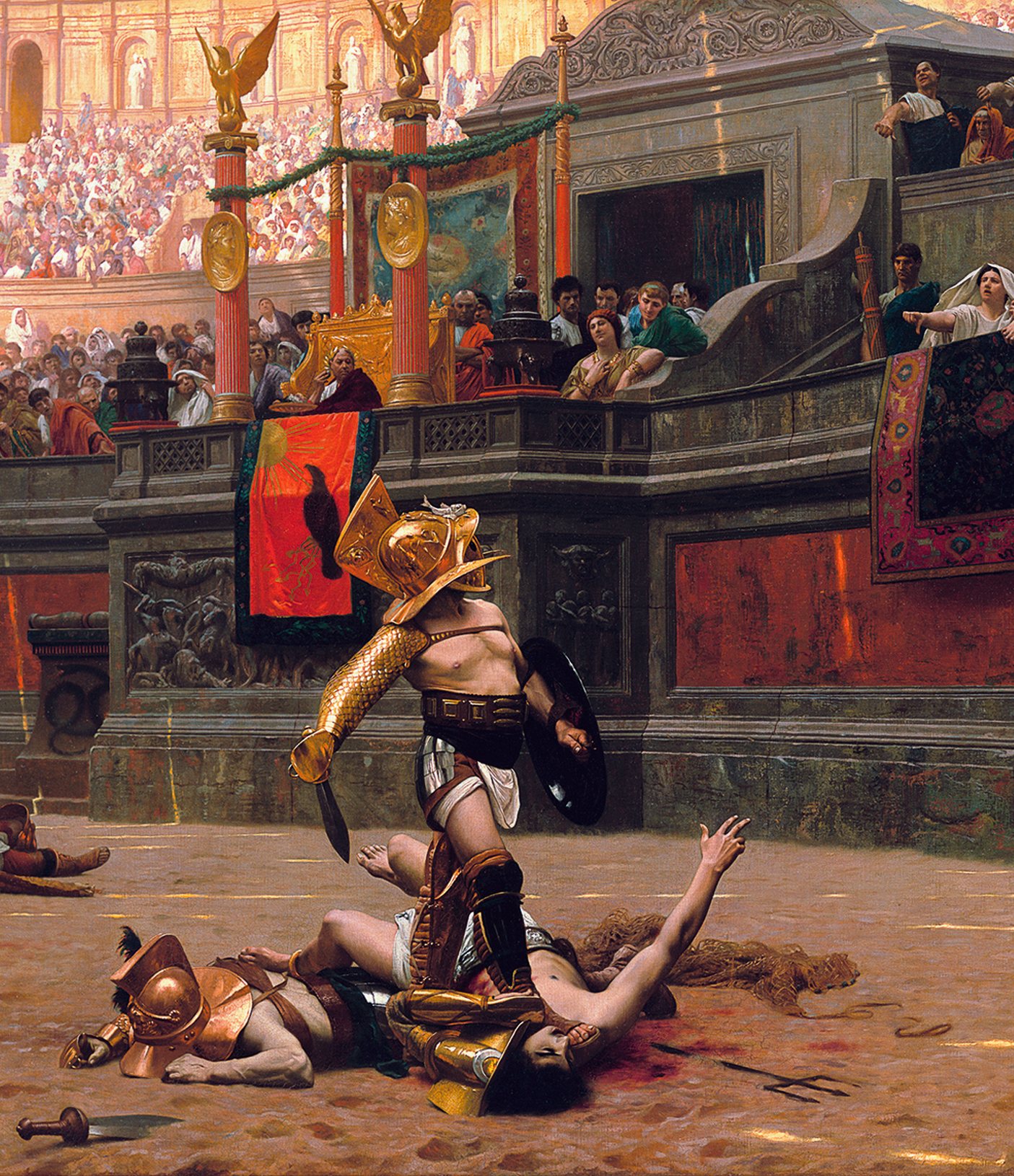

Há quem veja no presente estado da civilização ocidental similitudes com as fases finais do Império Romano: desigualdades económicas abissais; entrega das classes possidentes a uma vida de luxo, excentricidade e ostentação; governantes venais e/ou incompetentes, cuja actuação está ao serviço dos seus interesses pessoais, da sua vaidade e da sua clientela, e não do bem comum; alienação e embrutecimento das massas por uma vasta gama de “jogos circenses”; assédio das fronteiras do “império” por hordas de “bárbaros” vindos de regiões depauperadas, caóticas e violentas e que buscam os meios de subsistência e a segurança que as suas terras de origem são incapazes de proporcionar.

“Os romanos da decadência”, por Thomas Couture, 1847

Se é tentador estabelecer paralelos históricos, também é necessário estar-se consciente de que há muito a separar a Roma imperial do Ocidente do século XXI. Mas se os avanços científicos e tecnológicos foram formidáveis e se a estrutura económica e a organização da sociedade e da política são muito diferentes, a natureza profunda da humanidade pouco mudou e os pensamentos e comportamentos dos mais ilustres romanos podem orientar-nos no tempo presente e elucidar-nos sobre o que é “saber viver”: “não contribuir para a miséria do mundo, aumentar o saber, amar o amigo, ajudar o próximo, cuidar de si, saber morrer”.

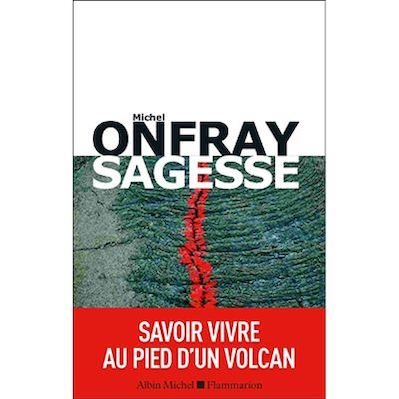

É esse o programa de Sagesse: Savoir vivre au pied d’un volcan, do filósofo francês Michel Onfray (n.1959), publicado originalmente em 2019 e que chega a Portugal com tradução de Pedro Elói Duarte e por iniciativa das Edições 70.

Um filósofo “do contra”

Onfray é autor extraordinariamente prolífico e versátil, que discorre sobre filosofia, religião, política, história, arte & estética, literatura e viagens, abarcando múltiplos tempos e geografias, e até tem no curriculum argumentos para livros de banda desenhada. Esta volumosa produção coexiste com uma carreira académica que, a partir de 2002, assumiu um rumo independente, ao fundar a Universidade Popular de Caen, onde leccionou durante 16 anos um curso de “Contra-História da Filosofia”.

Michel Onfray em 2019

A visão da política e da sociedade de Onfray não segue as linhas de fractura ideológica usuais e ignora as convenções da “correcção política”, o que faz dele o foco de numerosas polémicas e explica que seja muito requisitado pelos mass media e um dos pensadores de maior notoriedade das últimas décadas – pelo menos em França. Muitos dos seus livros e dos CDs com o registo das suas palestras e cursos têm sido sucessos de vendas. Até 2015, o Traité d’athéologie (2005) vendeu 370.000 exemplares, os CDs do curso de “Contra-História da Filosofia” venderam 900.000 exemplares e as suas obras estão traduzidas em 28 línguas – números que seriam lisonjeiros para um escritor de qualquer género e representam uma proeza invulgar para um filósofo vivo. Também tem vasta produção de artigos para revistas e jornais, difunde ideias, contesta acusações e alimenta polémicas na Michel Onfray TV (um canal de YouTube) e foi co-fundador da Front Populaire (iniciada em 2020), uma revista que reclama “estar acima de clivagens partidárias” e é vista como antiliberal, soberanista e populista.

O n.º 12 da revista Front Populaire, tendo por tema o risco de desagregação da França em resultado das reivindicações e pressões do wokismo, do europeísmo, do ecologismo, etc.

Isto conduz-nos a um aspecto assaz controverso da figura de Onfray, que é o seu posicionamento político: ainda que se intitule libertário e proudhoniano (isto é, seguidor de Pierre-Joseph Proudhon, pioneiro do socialismo libertário e precursor do anarquismo), tenha apoiado candidatos políticos socialistas e tenha sido, por vezes, identificado com a esquerda radical, há comentadores e políticos que lhe apontam uma deriva para a direita, ou até mesmo para a direita radical, que terá começado a manifestar-se na segunda década do século XXI. A crescente pulsão antiliberal, anticapitalista e soberanista de Onfray tem-se traduzido na assunção de posições heterodoxas ou ambíguas, nomeadamente ao manifestar entusiasmo pela ideia de a direita radical (o Rassemblement National, ex-Front National) e a esquerda radical (Jean-Luc Mélenchon) unirem forças contra as forças liberais e europeístas; ao ter declarado que era para ele claro que Marine Le Pen não pertencia à direita radical; ou ao ter exprimido concordância com pontos centrais da mundividência de Éric Zemmour (político situada à direita de Le Pen). Onfray tem também acusado a esquerda de ter abraçado o liberalismo e de ter deixado de preocupar-se com o povo para se empenhar exclusivamente nas causas identitárias das minorias. A oposição de Onfray à ideologia woke, em que vê uma “tirania das minorias”, cujo veloz alastramento atribui à falta de coragem da maioria para lhe fazer frente e cuja obsessão em perseguir, rasurar e “rectificar” obras e manifestações artísticas e culturais “politicamente incorrectas” considera condenável, também tem levado a que seja catalogado nas hostes “reaccionárias”. Em resultado destes posicionamentos, ainda que Onfray continue a reclamar-se de esquerda, alguns políticos e comentadores deste segmento acusam-no de, na prática, fazer o jogo da direita radical e de usar o projecto Front Populaire como rampa de lançamento para uma carreira política.

Há que notar que a incerteza que paira sobre a localização de Onfray no espectro político se situar no extremo esquerdo ou no extremo direito não é assim tão intrigante: desde a década de 1930 do século passado que se percebeu que a extrema-direita e a extrema-esquerda partilham o desprezo pela “democracia burguesa”, a desconfiança em relação ao “grande capital” e às grandes empresas multinacionais (que associam a uma rede obscura de financeiros judeus), a aversão à globalização e às entidades políticas supranacionais (como a União Europeia), a exaltação da autarcia e do proteccionismo aduaneiro. O comunismo, que, na sua génese, foi entusiasticamente internacionalista, acabou, face aos sucessivos fiascos dos regimes comunistas pelo mundo fora, por refugiar-se num nacionalismo e num soberanismo que pouco se distinguem dos que são promovidos pela direita radical.

Esta convergência de ideologias supostamente antinómicas tornou-se patente em 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia fez comunistas e pós-comunistas europeus, a direita radical europeia (financiada e encorajada por Putin e admiradora de Putin) e a alt-right norte-americana coincidirem (ainda que, eventualmente, invocando razões diversas) na rejeição ao apoio à Ucrânia e na pressão para que a comunidade internacional assuma, neste conflito, uma “neutralidade” que, na prática, beneficia o agressor. O cliché “na política os extremos tocam-se” tem um fundo de verdade, ainda que o cliché “eles são todos iguais” não seja verdadeiro.

Já o antiteísmo militante de Onfray contradiz o seu suposto alinhamento com a direita radical, que costuma defender intransigentemente os valores cristãos e cujos líderes assumem, por vezes, uma postura pública de beatice histriónica (cf. Matteo Salvini, André Ventura). Foi o Traité d’athéologie (2005) que catapultou Onfray para a ribalta mediática e ainda hoje continua a ser o seu livro mais vendido em França e o mais traduzido (foi editado em Portugal pelas Edições ASA em 2007 e encontra-se esgotado há muito).

Edição de bolso, de 2006, de Traité d’athéologie, o maior sucesso de vendas de Onfray

Se a tendência para interpretar a produção literária e o pensamento dos autores à luz da sua biografia cai frequentemente em abusos e fantasias, é difícil dissociar o antiteísmo militante e veemente de Onfray da sua experiência pessoal: quando tinha dez anos, os seus pais, de origem muito humilde, colocaram Michel num orfanato gerido por padres salesianos, que o filósofo viria a descrever como “uma máquina canibal, uma cloaca antropófaga” e “uma fornalha viciosa”; era, segundo ele, uma instituição moldada pelo “espírito salesiano, que não ama a inteligência, desconfia dos livros e teme o saber”, e onde as crianças estavam subjugadas a padres “autoritários, brutais e, nalguns casos, pedófilos”. É natural que Onfray se tenha tornado num opositor feroz do dogmatismo em geral e, em particular, daquele que está associado às três “religiões do Livro”.

Estes elementos sobre a personalidade e vida de Onfray são úteis para compreender as ideias e o tom de Sabedoria e, em particular, para as surpreendentes afirmações que o autor faz na “Conclusão” e nas páginas que se lhe seguem.

O caminho para a sabedoria em 18 perguntas

Parte da extensa bibliografia de Onfray está arrumada em “séries”, sendo a mais extensa a Contra-história da filosofia, que conta com uma dúzia de volumes. Embora a edição portuguesa não o mencione, Sabedoria é o terceiro volume da série com a ambiciosa designação de Breve enciclopédia do mundo, de que as Edições 70 publicaram os dois volumes anteriores, Cosmos: Uma ontologia materialista (Cosmos: Une anthologie matérialiste, 2015) e Decadência: O declínio do Ocidente (Décadence: Vie et mort du judéo-christianisme, 2017) – de realçar a mutação que afectou o título da segunda obra, com o “judeo-cristianismo” original a transformar-se em “Ocidente” na versão portuguesa.

Sabedoria propõem-se responder a 18 perguntas cruciais – com as quais, mais tarde ou mais cedo, todos os seres humanos de todas as épocas e geografias se defrontam – recorrendo às palavras e/ou aos actos de figuras maiores da história de Roma, repartidas entre filósofos, escritores, estadistas e chefes militares. Entre estes 18 capítulos – agrupados em três grandes temas, “O si mesmo: Uma ética da dignidade”, “Os outros: Uma moral da humanidade”, e “O mundo: Uma ecosofia das coisas” – surgem nove interlúdios, versando a vida e obra dos filósofos mais relevantes.

No primeiro tema, por exemplo, Onfray responde às perguntas “O que é tornar-se discípulo?”, convocando Quintiliano (capítulo “Pensar”); “O que fazer do seu tempo?”, convocando Plínio, o Jovem (capítulo “Existir”); “Como ser firme na dor?”, convocando Múcio Cévola (capítulo “Sofrer”); “Como envelhecer bem?”, convocando Catão, o Velho (capítulo “Envelhecer”); “Quando abandonar a vida?” convocando Séneca (capítulo “Suicidar-se”); “Como domar a morte?”, convocando Catulo (capítulo “Morrer”).

“Múcio Cévola perante Porsena” (c.1626-28), por Peter Paul Rubens e Antoon van Dijk (à data, aprendiz de Rubens). A atitude de Múcio Cévola (Mucius Scaevola) perante o rei etrusco Porsena, após ter falhado o atentado contra este, converteu-o, no imaginário romano, num símbolo da coragem e da impassibilidade perante o sofrimento

Dada a diversidade dos temas tratados em Sabedoria, o texto que se segue limitar-se-á a abordar alguns deles, com preferência pelos que têm eco mais forte no presente e por aqueles em que Onfray assume posições mais heterodoxas ou polémicas. Ficarão de fora os aspectos já tratados nos três artigos publicados a propósito da edição portuguesa dos Diálogos de Séneca (ver Séneca: Um filósofo pop do século I?, A filosofia da Antiguidade tem alguma utilidade no século XXI? e O brilhante professor Séneca e a filosofia de um aluno duvidoso) e onde, tal como no livro de Onfray, se realça a actualidade e pertinência dos ensinamentos dos filósofos da Roma Clássica no século XXI.

Mestres e discípulos

Logo no primeiro capítulo, “Pensar”, os preceitos explanados em A formação do orador, do pedagogo e retórico Quintilano (Marcus Fabius Quintilianus, c.35-c.100), deveriam merecer madura reflexão pela parte de quem hoje delineia e põe em prática a educação dos jovens.

“O mestre é moralmente irrepreensível. A relação com os seus discípulos é a de um pai. Não deverá ter nem tolerar qualquer vício; deverá ser amável, mas sem fraqueza […]; deverá manifestar uma autoridade que evite a rudeza; deverá dar ‘pequenas lições de moral’ para prevenir e não ter de punir; deverá ignorar a cólera; não deixará passar nada; deverá despertar a consciência […]; ‘simples no ensino, laborioso, exacto, sem ser demasiado exigente, responderá com gosto às perguntas e terá até prazer em suscitá-las’; evitará demasiadas críticas e demasiados elogios ao seu discípulo’; […] evitará a demagogia, ‘porque um mestre não deve falar para agradar aos seus alunos, mas estes é que devem agradar ao mestre’” (pg. 27; os trechos entre aspas simples correspondem a citações de Quintiliano).

Quanto ao aluno, “não manifestará ruidosamente os seus sentimentos; esperará o juízo e a opinião do mestre; não terá liberdade de movimento na sala de aula. Hoje, diríamos que a criança não deve ser o rei, pois não é o centro do mundo” (pg. 28).

Quintiliano numa aula de retórica: gravura no frontispício de uma edição impressa em Leiden (Holanda) em 1720, da Institutio Oratoria, um manual de retórica redigido por Quintiliano c.95 d.C.

Seria disparatado defender que as matérias e métodos de ensino do século XXI deveriam reproduzir os do tempo de Quintiliano, mas, dado que a natureza humana não se alterou substancialmente desde então, não há motivo para que o comportamento de professores e alunos e a relação entre ambos não deva continuar a nortear-se pelos preceitos acima enunciados. Em vez disso, nas escolas de boa parte do mundo ocidental, o professor viu-se despojado de autoridade, colocado ao nível do aluno e desviado da sua função primordial por uma profusão de obrigações burocráticas improdutivas e estupidificantes (ver capítulo “Exigimos respeito” em “A eutanásia mata” e outros oito slogans letais). Ao mesmo tempo, o professor foi investido das absurdas e daninhas missões de converter a aprendizagem num processo “lúdico”, de acolher os “saberes” e a linguagem que os alunos trazem do seu contexto familiar e social e de desarticular o estudo da língua materna do estudo da literatura produzida nessa língua. Esta combinação só poderia redundar no descalabro a que hoje se assiste no campo educativo e que está longe de ser exclusivo da realidade portuguesa – na verdade, Portugal limitou-se a adoptar uma voga intelectual que há muito fazia estragos noutros países.

No que respeita à realidade francesa, Jean-Paul Brighelli, em 2005, no livro La fabrique du crétin: La mort programmée de l’école, já denunciava asperamente as novas tendências pedagógicas, todas elas em choque frontal com os preceitos de Quintiliano:

“‘Ouvir os alunos’ é uma das mistificações da moda e foi imposta aos professores para disfarçar o facto de que os alunos já não lhes dão ouvidos”.

“O aluno não está na aula para se ‘exprimir’. Está lá para ouvir, aprender e tirar apontamentos. Até porque ele já chega à escola cheio até às orelhas com o ‘ruído’ exterior, uma barafunda de mensagens que jorram da televisão, dos boatos, da Internet”.

“Respeitar o aluno não é dar-lhe razão ou aturar as suas incongruências. É levá-lo a reanalisar o mundo sob outras perspectivas, a colocar-se em causa, ou, pelo menos, a rever as suas certezas”.

Tutor grego dá aulas aos filhos do seu abastado empregador. Relevo num túmulo romano encontrado em Neumagen, Trier, Alemanha, e datado de c.180-185 d.C.

Michel Onfray não é menos acutilante do que Brighelli na denúncia da pedagogia hoje dominante: “Para filosofar, é necessário estabelecer uma relação entre um mestre e um discípulo, um indivíduo que sabe e outro que não sabe. A nossa época igualitarista confunde a desigualdade com a diferença. Não quer que um possa saber enquanto o outro sabe menos, sabe pouco, sabe de outra maneira ou não sabe de todo. Decidiu que […] o cego e o que vê são iguais quando olham através de um telescópio astronómico, que o daltónico e o que não o é são iguais perante uma gama de cores […], que o surdo de nascença é igual ao engenheiro acústico numa noite de concerto […] É preciso ter toda a sofística de um homem sem bússola para pensar que uma cria de ave no seu ninho pode dar lições as seus progenitores […] A nossa época, tão dada a animalizar os homens e a humanizar os animais, é incapaz de aprender as lições que nos são dadas pela natureza”.

As fantasias nefandas dos tecnocratas e pedagogos do Ministério da Educação não se ficam pelo nivelamento de alunos e professores: incapazes de compreender que o fulcro do ensino está nos elos forjados na relação presencial entre seres humanos, crêem que é imperativo subordinar o ensino às “novas tecnologias” – manuais digitais, quadros interactivos, realidade aumentada, recurso constante a tablets e smartphones, salas de aula virtuais, salas de aula com “robótica educativa”, etc. – que só irão debilitar a já corroída relação professor-aluno e as interacções entre alunos e isolar ainda mais os jovens na tecnosfera onde já passam quase todo o tempo em que não estão na sala de aula.

Orientação para a vida (no século XXI)

A rematar o capítulo “Pensar”, Onfray menciona vários autores gregos e romanos cujas obras são dignas e capazes de fornecer orientação para toda a vida e recomenda: “é preciso lê-las de caneta na mão, anotá-las, resumi-las, registá-las em fichas e comentá-las individualmente […] Depois, com regularidade, ler o que escrevemos e comentá-lo uma e outra vez. Em seguida, analisar incessantemente a própria vida à luz dos saberes antigos, a fim de […] a compreender e melhor construir”.

É um programa laborioso, regrado e austero, que não poderia estar mais distante do espírito de facilidade e recompensa instantânea que domina o nosso tempo. Toda a “filosofia” de que os jovens de hoje julgam necessitar é colhida, sem esforço, nos vídeos, nos posts e nos vlogs de Tiagovski, Alexandre Santos, Sea3P0, Windoh, Owana, Wuant, Numeiro ou Fer0m0nas, criaturas dotadas de um superior discernimento que lhes permitiu atingir a plena sabedoria sem necessidade de ter mestres e de queimar os olhos com escritos produzidos há dois milénios. É sintomático que no website 4gnews, líder em notícias sobre o Admirável Mundo Novo da tecnologia, se apresente Tiagovski nestes moldes: “abdicou da formação secundária e académica para se dedicar ao YouTube, aposta cujos resultados estão à vista: 986.000 subscritores, 280 milhões de visualizações”.

Como poderia a escola, apesar de ter baixado drasticamente o seu nível de exigência e de se esforçar por tornar a aprendizagem “divertida”, competir com o poder sedutor dos que mandaram os estudos às urtigas e triunfaram na vida filmando-se a fazer momices e alarvidades, a jogar vídeojogos, a abrir embrulhos (os “unboxing videos”), a partilhar os “insights” sobre o sentido da vida que lhe foram revelados numa viagem a Katmandu, a cozinhar mistelas inenarráveis, a dispensar “dicas” de beleza e conselhos sobre moda e “fitness”, a publicitar sumos detox e batidos proteicos, a colorir o cabelo, a exibir o bólide novo ou a dar banho ao cão?

Cristiano Ronaldo, João Félix e Bruno Fernandes até podem ser as figuras com maior número de seguidores nas redes (ditas) sociais em Portugal e os rapazes (e agora também as raparigas) mais dotados para actividades atléticas ainda podem alimentar o sonho de serem craques de futebol, mas o patamar de excelência que Ronaldo & C.ª atingiram na sua profissão e o talento, o trabalho e a disciplina necessários para lá se chegar acabam por torná-los pouco apetecíveis como “role models”. É por isso que, hoje, ser influencer ou YouTuber encabeça as ambições de carreira da Geração Z. Esta sim, é uma “profissão” que parece estar ao alcance de todos, já que não requer talentos invulgares e os influencers e YouTubers mais populares se limitam, já bem entrados na idade adulta, a levar a vida de adolescentes estarolas, dissipadores, irresponsáveis e insolentes, e conseguem viver desafogadamente – ou até opiparamente – com os proventos desse “trabalho”.

É possível que, na senda de facilitismo e cedência que tem trilhado nas últimas décadas, a escola – com o beneplácito dos encarregados de educação – acabe por resignar-se a fazer transitar de ano todos os alunos que se filmem num “vídeo de reacção” a um vídeo de Windoh a encher o quarto de um amigo com pipocas ou que se filmem num “desafio” de comer apenas alimentos azuis durante um dia. O Ministério de Educação regozijar-se-á com a redução das “taxas de retenção” e ufanar-se-á por, graças à sua sagaz política, as escolas estarem a formar alunos cujas competências estão em sintonia com “os novos desafios da era digital”.

Medo de ter medo

No capítulo “Sofrer”, Onfray cita uma das Cartas a Lucílio, do filósofo estóico Séneca (Lucius Annaeus Seneca, c.4-65 d.C.), que alerta para a situação em que “sofremos mais do medo do sofrimento do que do próprio sofrimento” (pg. 67). Nessa carta, a XIII (“Sobre os medos infundados”), Séneca aconselha Lucílio a não sofrer antes do tempo: “Esses perigos cuja iminência temes, podem não chegar; o certo é que ainda não estão aqui; alguns atormentam-nos demasiado, outros de forma prematura, outros ainda sem razão; assim, aumentamos os nossos sofrimentos, criamo-los por completo ou vivemo-los por antecipação”. Mais à frente (num trecho que Onfray não cita), Séneca escreve: “Sim, meu caro Lucílio, somos demasiado solícitos a dar crédito ao que as pessoas dizem. Não pomos à prova as coisas que nos causam medo; não as examinamos; titubeamos e recuamos como os soldados que abandonam o campo de batalha por causa de uma nuvem de poeira levantado por uma manada de gado ou porque sucumbiram ao pânico suscitado por um rumor sem fundamento […] Por vezes, a mente inventa para si mesma falsas formas de medo onde não há quaisquer sinais de que haja algo a temer; distorce e confere a mais lúgubre ressonância a uma frase de sentido ambíguo; imagina que um rancor pessoal é muito mais sério do que realmente é”.

Estátua de Séneca por Amadeo Ruíz Olmos, inaugurada em 1965 na sua cidade natal de Córdova

O medo de poder vir a sofrer é, portanto, menos o medo decorrente uma ameaça concreta, iminente e muito provável, do que o medo da incerteza, um receio informe, impalpável, cujo poder corrosivo foi sendo apontado, ao longo dos séculos, por vários pensadores proeminentes: Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), bispo de Clermont e responsável pelos sermões na Capela Real de Versailles, fez notar que “a incerteza dos acontecimentos é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento”, e Jean-Jacques Rousseau, fazendo eco de Séneca, dava este conselho: “Na incerteza da vida humana, evitemos a falsa prudência de sacrificar o presente ao futuro, pois é, muitas vezes, sacrificar o que é ao que nunca virá a ser” (Émile, ou De l’éducation, 1762).

Estas advertências não só não produziram qualquer efeito, como o medo de ter medo assumiu, no século XXI, proporções inauditas. O que é inesperado é que este vago receio do que está por vir, que soía afligir sobretudo os mais idosos, manifesta-se agora com maior intensidade na classe etária em idade escolar, que se sente “incapacitada pela depressão e pela ansiedade e atormentada por ataques de pânico” e se entretém a automutilar-se ou a ruminar ideias suicidas (ver capítulo “A geração mais bem preparada de sempre” em Platão, Nietzsche e Mick Jagger: entre guerras culturais e crises civilizacionais). Uma vez que os espectros do medo e da ansiedade pairam não só sobre os alunos como sobre os seus professores (ver capítulo “Uma barganha faustiana: autonomia por dinheiro” em Maus trabalhos: o que são, de onde vêm e que consequências têm?), poderia pensar-se que o problema está associado à atmosfera malsã que impregnou o sistema educativo, mas o medo difuso, indefinido e omnidireccional assombra pessoas dos mais variados grupos etários, sociais e profissionais. O “ataque de pânico”, que é a manifestação mais aguda e exuberante do medo de ter medo (e de que poucos não-iniciados nas ciências da mente tinham ouvido falar antes do século XXI), parece estar tão disseminado que, em 2023, o jornal Público introduziu no seu tradicional inquérito de Verão a figuras públicas (rebaptizado como “Questionário Pós-Proustiano”) a pergunta “Já teve um ataque de ansiedade?”. A questão não era disparatada, uma vez que boa parte dos inquiridos respondeu afirmativamente e alguns providenciaram detalhes sobre as circunstâncias em que foram vítimas desta perturbação e até reconheceram que tinham necessitado de recorrer a ajuda médica para a superar.

O que motivará o alastramento dos ataques de pânico no século XXI?

Durante a maior parte da história, a esmagadora maioria das pessoas viveu sob os signos da angústia e da imprevisibilidade: a qualquer momento, a sua existência estava ameaçada pela inanição, pela sede, pelos fenómenos meteorológicos, pelas doenças, pelos acidentes (ao atravessar um rio, ao subir a uma árvore, ao escalar um penhasco, a descer a uma gruta), pela ingestão de plantas e frutos tóxicos ou de alimentos putrefactos ou contaminados, por maus encontros com animais venenosos e pela morte violenta infligida por feras, por uma tribo rival ou por membros da sua própria tribo e até da sua família (pese embora esteja firmemente enraizada em boa parte da elite bem-pensante – sobretudo a de esquerda – a ideia de que a vida das comunidades de caçadores-recolectores, pretéritas e presentes, era (é) edénica e pacífica).

O assassinato de Abel por Caim, gravura de Gustave Doré, 1866

Mesmo quando se fundaram cidades, constituíram reinos, se promulgaram leis e nomearam juízes, a maior parte dos humanos esteve sujeita a uma vida incerta e periclitante, ao sabor dos caprichos e prepotências dos poderosos, ameaçada por epidemias (cujo risco aumentava à medida que as aglomerações humanas cresciam e o comércio se desenvolvia) e colheitas fracassadas e com o espectro da fome sempre no horizonte.

No nosso tempo, apesar de todo o progresso científico, tecnológico e organizacional, continuam a existir muitos milhões de pessoas com razões válidas – e muito concretas – para viver num estado de receio permanente: por não saberem como alimentar os filhos no dia seguinte, por poderem ser atingidos por uma bala perdida nas lutas entre gangs, por poderem ser alvo de extorsão por grupos criminosos ou agentes corruptos do Estado, por trabalharem em condições insalubres e inseguras, por poderem perder o emprego do dia para a noite, por não poderem pagar cuidados de saúde adequados, por a sua frágil habitação poder ser desfeita por um ciclone ou arrastada por uma enxurrada. Mas quem responde aos inquéritos de Verão dos jornais não faz parte do grupo dos desvalidos e dos impotentes: são aqueles que triunfaram na vida, que desfrutam de reconhecimento público, cuja situação financeira é, no mínimo, desafogada, cujos embates com as agruras e infortúnios do destino são almofadados pelas suas posses e pela sua extensa e sólida rede de amizades, conhecimentos e influências. Que receios abstractos e insubstanciais lhes turbam o espírito?

O discurso de tomada de posse do primeiro mandato de Franklin Roosevelt como presidente dos EUA aborda frontalmente este medo: “Antes de mais, quero dar-vos conta da minha firme crença de que a única coisa que temos a temer é… o medo – o terror inominável, irracional e infundado que paralisa os necessários esforços para converter o recuo em avanço. Em todas as horas sombrias da vida do nosso país, a liderança franca e vigorosa conseguiu obter a compreensão e o apoio do povo, que é indispensável à vitória”. Estávamos a 4 de Março de 1933 e os EUA e o resto do mundo viviam, com efeito, “horas sombrias”: a Grande Depressão estava no auge e devastava o tecido económico e o bem-estar um pouco por todo o mundo, empurrando milhões para o desemprego e para a miséria; o proteccionismo aduaneiro exacerbado sufocava o comércio internacional e bloqueava a “retoma”; a ordem global era ameaçada pela ascensão de forças populistas de extrema-direita na Itália e Alemanha, pela conversão de outros países europeus ao autoritarismo ou à “democracia iliberal” (para usar um oxímoro em voga nos nossos dias), pela guerra civil que dilacerava a China desde 1927 e pela agressiva política de expansionismo imperialista do Japão.

É tentador estabelecer paralelos entre a situação em 1933 e em 2024, mas há também diferenças substanciais entre estes dois momentos da história: apesar das recorrentes crises económicas e financeiras, das guerras em curso e da persistência das desigualdades sociais, a vida dos cidadãos de classe média e média-alta dos países desenvolvidos e democráticos – aqueles que mais são atormentados pelo medo de ter medo – é muito mais confortável, desafogada, segura, estável, livre e previsível em 2024 do que em 1933.

De onde vem, então, o “terror inominável, irracional e infundado” que atormenta a humanidade do século XXI?

Talvez da discrepância crescente entre a realidade e as expectativas geradas pelas promessas róseas feitas pelos políticos e pelos incitamentos ao consumo conspícuo martelados insidiosamente pela publicidade; talvez do colapso do sistema de processamento de dados da mente humana em resultado da exposição ininterrupta ao cada vez mais impetuoso caudal de bytes dos mass media e das redes (ditas) sociais; talvez por este vertiginoso torvelinho de dados desconexos sugerir que o universo é caótico e incompreensível, o que gera sensações de impotência e desorientação; talvez devido ao “amolecimento” dos nossos padrões morais e ao culto da autocomiseração e da vitimização; talvez por as nossas vidas se terem tornado demasiado seguras e rotineiras e precisarmos de nos excitar com receios imaginários. Em qualquer dos casos, os conselhos da filosofia estóica para que não se sofra antes de tempo são um antídoto eficaz.

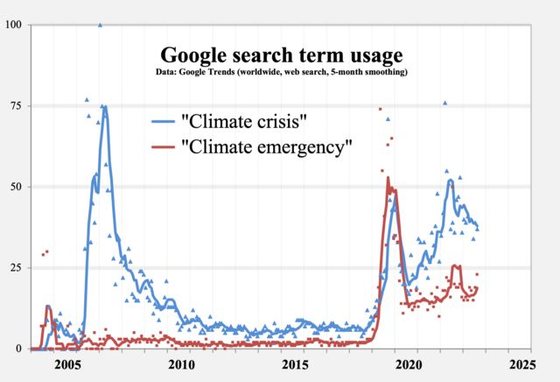

No século XXI a galeria de terrores existenciais foi enriquecida com a perspectiva de colapso climático iminente. O gráfico representa a frequência das buscas, a nível global, pelos termos “climate crisis” e “climate emergency” no motor de busca Google. O pico de 2006 corresponde à estreia do documentário An inconvenient truth, com Al Gore, o pico de 2019, ao activismo juvenil inspirado pela “Greve pelo clima” de Greta Thunberg

As palavras e a ética republicana

No capítulo “Falar”, Onfray responde à questão “O que é ter uma palavra?”, socorrendo-se do tratado Dos deveres (De officiis), de Cícero (Marcus Tullius Cicerus, 106 a.C.-43 a.C.). Nos três livros que constituem o tratado, Cícero debruça-se sobre o tema da honra, sobre os meios que considera honrosos para se obter riqueza e poder e sobre os conflitos de interesses entre ganhos pessoais e honra, pelo que Dos deveres pode ser visto como um manual de conduta ética para homens de Estado. Foi redigido no final de 44 a.C., no penúltimo ano de vida de Cícero e poucos meses após o assassinato de Júlio César, cujas manobras para se arvorar em ditador são alvo de reprovação no tratado. Cícero era um convicto defensor dos valores republicanos, pelo que os seus últimos anos foram amargurados pelo que via como o declínio e a subversão da República Romana, dando lugar à concentração do poder num só homem. O seu pessimismo era justificado, já que as crises a que assistiu durante a sua vida e que incluíram a ditadura de Júlio César (49-44 a.C.), acabariam por desembocar, em 27 a.C., após mais uma sucessão de conflitos, maquinações e peripécias, na atribuição pelo Senado de poderes absolutos e dos títulos de princeps (“primeiro cidadão”) e de Augusto a Octaviano, sobrinho-neto de Júlio César e seu filho adoptivo por testamento – o que marca formalmente a entrada de Roma no período imperial.

Cícero, busto do século I d.C.

Apoiando-se em Dos deveres, Onfray realça o papel central da fides, “um valor fundamental em Roma. Por um lado, é a palavra dada, promessa feita, juramento prestado, contrato de compra ou venda, pacto público; por outro é lealdade, investida numa palavra com a intenção de fazer o que se disse, é estar de boa-fé” (pg. 191). Ou, como escreve Cícero em Dos deveres, “o fundamento da justiça é a boa-fé, ou seja, a fidelidade e a sinceridade nas palavras e nos compromissos assumidos”. E complementa Onfray: “Dizer é expressar sem segundas intenções, ou seja, sem esconder atrás do pensamento dito outro pensamento calado e que se pretende cumprir”. Mentir é não pensar o que dizemos e dizer o que não pensamos, é “saber que não se vai cumprir o que se diz e, mesmo assim, dizê-lo” (pg. 197).

Em Portugal, vivemos, há praticamente meio século, num regime que é, formalmente uma república democrática e em que alguns políticos – sobretudo do PS e, em menor medida, do PSD – se apressam, sempre que a sua honorabilidade e a correcção da sua actuação são postas em causa, a reivindicar sonoramente sempre ter norteado o seu comportamento pela “ética republicana”, retirando desta proclamação uma aura de superioridade moral. Contudo, em Portugal como noutras repúblicas democráticas do nosso tempo, o entendimento da ética republicana e da fides estão muito distantes do que Cícero defendeu em Dos deveres e não há, na política nacional, momento mais emblemático desse declínio do que a proclamação feita, em Janeiro de 2006, por Joaquim Pina Moura (antigo ministro da Economia e das Finanças nos governos de António Guterres) com o intuito de rejeitar as críticas que lhe eram feitas por ter sido nomeado presidente do ramo português da Iberdrola e continuar a ser deputado do PS: “A ética republicana é a ética da lei”.

A confusão entre ética republicana e lei tem estado no centro de várias polémicas políticas, quase sempre com o Governo e o(s) partido(s) que o apoia(m) a tentar impor a ideia de que tudo está bem desde que a legislação seja cumprida e a oposição a exigir que os responsáveis governamentais tirem consequências políticas do seu duvidoso comportamento ético e se demitam. Cada leitor poderá fazer o exercício de recapitular os mais mediáticos episódios do meio político e empresarial português durante o ano de 2023, da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP ao “caso das gémeas luso-brasileiras”, da Operação Picoas à Operação Influencer, da Operação Tempestade Perfeita aos desenvolvimentos do caso EDP, e comprovar que os seus protagonistas usaram, amiúde, as palavras para ofuscar, iludir, desviar as atenções e ocultar e justificar erros e comportamentos ilícitos ou, pelo menos, fortemente censuráveis.

Em Portugal, onde o latim foi varrido dos curricula escolares (ver capítulo “Interlúdio: Elegia por uma língua morta” em Séneca: Um filósofo pop do século I?) e apenas sobrevive nos epigramas que advogados, juristas e juízes deixam cair ocasionalmente nas salas de tribunal para impressionar a audiência, e em que a história da Antiguidade Clássica é vista como um amontoado de relíquias poeirentas, até a maior parte da elite intelectual está, ingénua e provincianamente, convencida de que a “ética republicana” nasceu com a República instaurada em 1910, ignorando que ela é filha da Revolução Francesa e da filosofia política de Kant (em particular da Metafísica dos costumes, de 1797), que conferiram um cunho humanista, igualitário e universal à república aristocrática de Cícero, que excluía automaticamente mulheres, escravos e estrangeiros (tal como a democracia ateniense) e apenas dizia respeito aos “bem nascidos”, aos membros masculinos das classes possidentes de Roma.

Cícero (à esquerda) discursa no Senado, denunciando Catilina (isolado, na extrema direita), que, em 63 a.C., orquestrou uma conspiração para derrubar a República Romana. Fresco por Cesare Maccari, 1882-88

Onfray olha para as democracias do presente e lamenta que estas tenham abandonado os valores da República Romana, ou seja, “o sentido de honra, a importância da palavra dada, o desprezo pela morte”, e preze “exactamente o contrário”: “lava as dívidas de honra com pagamentos de danos e juros; ignora o que é a coragem física, moral e ética, e refugia-se na farmácia ansiolítica para resolver o mais pequeno problema; abole a verdade e coloca no poder pessoas cujo ofício é a mentira e o perjúrio” (pg. 188).

Mentirosos, mitómanos e narcisistas

Ao aprofundar os conceitos de sinceridade e mentira, Onfray distingue entre o mentiroso, que sabe que mente, e o mitómano, que é “um mentiroso que ignora sê-lo”. Segundo Onfray, o mitómano “está convencido de que tendo dito uma coisa, depois o seu contrário e depois o contrário das duas primeiras coisas, diz o mesmo. O que ele diz aqui e acolá é sempre condicionado pelo interesse que tem em dizer o que diz. As suas palavras estão ao serviço da sua toxicidade. Uma das provas do mitómano é a negação desencadeada pela prova da sua mitomania. Apanhado com a mão na massa, negará que se trata da sua mão, que seja a sua e que seja também massa, antes de explicar que se trata de uma coisa completamente diferente – talvez de massa, mas com a mão de outro lá dentro… Quanto mais radical é a desmistificação e quanto mais destrói a história contada pelo mitómano, mais a negação chega ao seu cúmulo. Depois, será acompanhada de agressividade contra quem disse simplesmente que o rei vai nu” (pg. 197).

A distinção que Onfray faz entre mentiroso e mitómano é discutível, já que a mitomania consiste na produção sistemática de afirmações falsas, que tanto podem ter o fito de beneficiar quem as produz e prejudicar os outros, como serem aleatórias e destituídas de finalidade – por isso a mitomania é também designada por mentira compulsiva, o que significa que quem sofre desta “patologia” não mente necessariamente a fim de produzir um certo efeito, mas porque é compelido por uma pulsão irracional. Ora, os governantes, políticos, altos funcionários do Estado, empresários, banqueiros e dirigentes desportivos que são “apanhados com a mão na massa” e reagem com uma barragem de mentiras não disparam ao acaso nem são impelidos por uma vontade a que não são capazes de resistir: estão perfeitamente conscientes das irregularidades ou crimes que cometeram e as suas mentiras, ainda que possam ser ineptas, inverosímeis e ridículas, têm o propósito bem definido de salvar a sua pele.

O que é digno de nota é que, nos nossos dias, não há nenhum governante, político, alto funcionário do Estado, empresário, banqueiro ou dirigente desportivo que, ao ser detido ou ao saber-se investigado ou arguido, não se declare de “consciência tranquila”; alguns até manifestam publicamente regozijo com o facto de estarem a ser investigados pelo Ministério Público, alegando que tal permitirá dissipar a intoxicante neblina de atoardas que tinha vindo a ensombrar a sua reputação. Esperar-se-ia que alguns dos que são “apanhados com a mão na massa” admitissem a culpa, lamentassem o momento de fraqueza em que cederam ao canto de sereia da ganância, se confessassem arrependidos, assumissem uma postura humilde e se mostrassem dispostos a expiar o seu crime; os mais orgulhosos, ao serem confrontados com o opróbrio, sentindo-se incapazes de voltar a encarar as pessoas que estimam e cuja confiança traíram e querendo poupar a sua família a anos de maledicência e enxovalhos, poderiam mesmo pôr termo à vida.

Um comportamento atípico na política do século XXI: Alan García (aqui numa foto de 2006), presidente do Peru em 1985-90 e 2006-11, suicidou-se em Abril de 2019, quando a polícia se dirigiu à sua residência para o deter no âmbito de um caso de corrupção envolvendo a empresa de construção brasileira Odebrecht

Assim aconteceu durante muitos séculos e em diferentes civilizações, mas hoje, por mais flagrantes que sejam as circunstâncias e por mais comprometedoras que sejam as provas, todos clamam ser inocentes e adoptam uma postura ultrajada, por vezes até desafiadora e arrogante. Se estes repetidos protestos de inocência fossem verídicos, seríamos forçados a concluir que as polícias e o Ministério Público seriam constituídos exclusivamente por tresloucados maquiavélicos e sádicos que escolheriam ao acaso figuras públicas para lhes imputar crimes fantasiosos e arruinar-lhes a vida e a reputação – uma hipótese que seria mais inquietante do que a existência de corrupção nos meios político e empresarial.

Parte da recusa sistemática e categórica de quem é “apanhado com a mão na massa” em admitir a culpa é parcialmente atribuível à cultura de litigância sistemática favorecida pelos advogados de defesa, cujos honorários seriam magros se os seus clientes confessassem os seus crimes na primeira sessão do julgamento. Assim, incentivam-nos, por princípio, a negar todas as malfeitorias que lhes são imputadas e a congeminar uma sucessão de desculpas, fábulas e mentiras, e afadigam-se a interpor sucessivos recursos, incidentes de recusa de juiz, pedidos de invalidação de provas e várias outras manobras dilatórias e incidentes processuais, que fazem os processos arrastar-se durante anos e, eventualmente, prescrever.

O mundo visto do alto

No artigo George Santos, a verdade da mentira e a política no século XXI, escreveu-se que “no tribunal da mente dos narcisistas patológicos como [Donald] Trump e [George] Santos, o ego desdobra-se pelos papéis de réu, advogado de defesa, juiz e júri e, sem surpresa, o veredicto conduz sempre à absolvição”. Nas últimas décadas, no mundo ocidental, assistiu-se a uma elevação generalizada do individualismo, do autocentramento, dos níveis de amor-próprio e da obsessão com a imagem pessoal e com o sucesso pessoal, que afecta todos os estratos sociais, um fenómeno particularmente evidente na desvairada multiplicação de selfies, no zelo e despudor com que cada um se promove nas redes (ditas) sociais e na ansiedade em relação às reacções (nomeadamente o ao número de “likes”) às “intervenções” nessas redes (cf. Selfie: How the West became self-obsessed (2017), de Will Storr). Nem todos nos transformámos em egomaníacos – e serão raros os que estão no escalão de Trump ou Santos, ou, para usar referências nacionais, de José Sócrates ou Marcelo Rebelo de Sousa – mas há cada vez mais pessoas comuns, sem qualquer qualidade ou aptidão digna de menção, que se imaginam “especiais”, ou até “únicas” (e cujos filhos são, sem excepção, “sobredotados”), e despendem parte considerável dos seus modestos recursos intelectuais e do seu tempo a construir, brunir, difundir e sustentar uma imagem extremamente lisonjeira de si mesmas (o que talvez explique a indulgência que os cidadãos comuns têm manifestado para com os desmandos e vilanias de figuras como Trump).

Calígula, que reinou entre 37 e 41 d.C. e foi um dos mais narcisistas, desvairados e cruéis imperadores romanos (exigindo ser venerado como um deus vivo), jaz assassinado pela Guarda Pretoriana, ao lado da sua esposa, enquanto um guarda descobre Cláudio (futuro imperador) escondido atrás de uma cortina. Quadro por Lawrence Alma-Tadema, 1871

A disposição narcísica faz com que o mecanismo interno de preservação da auto-imagem esteja constantemente activado e requisite boa parte dos nossos recursos mentais – desviando-os das funções de autocrítica e auto-aperfeiçoamento. A missão deste mecanismo é justificar pseudo-racionalmente (aquilo que na língua inglesa se designa, enganadoramente, por “to rationalize”), perante nós próprios e os outros, todas as nossas acções e as nossas palavras, por mais torpes, insensatas, precipitadas, extemporâneas, inapropriadas e injustas que possam ser. Este afã da autopreservação e auto-engrandecimento conta também com uma memória plástica, que se encarrega de suavizar, distorcer, remeter para um canto obscuro ou apagar as recordações comprometedoras e de insuflar as que atestam as nossas virtudes. Resulta daqui que as avaliações que fazemos da nossa própria actuação (ou inacção) resultam quase sempre numa decisão de absolvição ou de arquivamento do processo.

Esta forma de “loucura mansa”, embora seja pouco debatida (por razões óbvias), é uma das mais poderosas forças desagregadoras da sociedade actual e mereceria por si só um artigo ou um livro inteiro – recomenda-se a leitura, por exemplo, de Mistakes were made (But not by me), pelos psicólogos sociais Carol Tavris e Elliot Aronson, que disseca a nossa compulsão para justificar “crenças tolas, más decisões e actos obnóxios” e a forma como somos vítimas da dissonância cognitiva e da auto-ilusão.

Num banquete organizado pelo imperador Heliogábalo (Marcus Aurelius Antoninus, reinado: 218-222), os hóspedes são sufocados por pétalas de rosa vertidas de um tecto falso. O reinado de Heliogábalo foi marcado pelo escândalo, pela excentricidade e por, no panteão romano, ter substituído Júpiter por Heliogabalus (ou Elagabal), deus solar de que era sumo-sacerdote. Quadro por Lawrence Alma-Tadema, 1888

A sucessão de casos de justiça envolvendo figuras proeminentes dos meios político e empresarial que têm vindo a lume em Portugal nas últimas duas décadas tem consolidado, na “vox populi” a ideia que que todos os que triunfam nos negócios e na política 1) recorrem a procedimentos desonestos e 2) zelam pelos seus interesses, não pelo bem comum. Embora esta perspectiva – activamente propagada pelos partidos populistas – não corresponda à realidade, não deixa de ser legítimo que nos questionemos se esta elite será, efectivamente, menos íntegra do que o cidadão comum?

É indiscutível que as posições de poder e fortuna proporcionam muito mais “tentações” – quem está na base da pirâmide social dificilmente se deparará com a possibilidade de ganhar milhões à margem da lei através de um “esquema” ilícito ou pouco ético, ou será alvo de tentativas de suborno, ou será abordado por quem pretenda “meter uma cunha” (uma vez que tais pessoas são impotentes para alterar o curso dos acontecimentos). Mas, pondo de lado a maior abundância de “oportunidades” que se lhes oferecem, será que quem está no topo da pirâmide é intrinsecamente mais susceptível à corrupção? Serão os seus padrões morais mais “flexíveis”?

Para responder a esta questão, é útil convocar uma frase célebre, usualmente atribuída a Thomas Babington Macaulay (1800-1859), um destacado historiador e político britânico (e um profundo conhecedor da cultura greco-romana): “A medida do carácter de um homem é aquilo que ele faria se soubesse que nunca seria descoberto”.

Acontece que há várias razões que levam quem passe algum tempo no topo da estrutura de poder a crer que nunca será descoberto: habitua-se a gozar de privilégios reservados a muito poucos; a ser tratado com deferência; a que os seus desejos sejam interpretados como ordens, por vezes mesmo sem serem formulados explicitamente; a ser obedecido prontamente; a inspirar respeito e até temor. Colige, no decurso das suas funções e atribuições (mesmo que não faça um esforço deliberado nesse sentido), uma vasta rede de contactos de outras pessoas poderosas e influentes; elabora um mapa mental daqueles a quem pode recorrer se tiver algum percalço (sobretudo se estas pessoas lhe devem favores ou lealdade); interioriza a ideia de que os obstáculos que lhe surgem no caminho podem ser removidos com um e-mail, um telefonema, um encontro informal com as pessoas certas. Ganha consciência de que, mesmo na eventualidade de ser “apanhado com a mão na massa”, a justiça trata de forma mais condescendente os poderosos do que as pessoas comuns, quanto mais não seja porque o dinheiro permite contratar os serviços dos melhores advogados e entravar o funcionamento do sistema judicial com recursos e litigâncias várias.

Mas talvez o factor mais relevante para a consolidação da ideia de que não será descoberto seja a arrogância intelectual, a confiança excessiva, ou, como diziam os antigos gregos, a hubris: após algum tempo no Governo, nas altas esferas do aparelho de Estado, nos conselhos de administração das empresas e instituições financeiras, nas grandes sociedades de advogados, sem ninguém que os conteste (já que tendem a rodear-se de subalternos subservientes), alguns convencem-se de que são, em todas as situações, “the smartest guy in the room”, que a sua argúcia não conhece igual, que a sua oratória, o seu charme e a sua desenvoltura são irresistíveis, que os outros são tão néscios e entorpecidos que não serão capazes de dar-se conta das suas rebuscadas urdiduras. A conjugação destes factores é favorável à implantação de uma robusta sensação de impunidade – e esta é um poderoso incentivo a renunciar à integridade.

O imperador Cómodo (Lucius Aelius Commodus, reinado: 177-192) mostrou menos interesse pela governação do que pela auto-glorificação e pelos cruéis “diversões” proporcionadas pelo circo romano, em que costumava participar fantasiado como Hércules. Quadro por Edwin Blashfield (1848-1936)

Em Janeiro de 2023, desprestigiado, embaraçado e até acossado pelos sucessivos casos de governantes envolvidos em processos judiciais, ou expostos “na praça pública” devido a conflitos de interesses, suspeitas de favorecimento de familiares e amigos, ou situações fiscais irregulares ou pouco claras, o Governo de António Costa elaborou um questionário com 36 perguntas a ser preenchido pelos candidatos a desempenhar funções governativas, de forma a assegurar a integridade e prevenir a corrupção. Na altura debateu-se se este questionário deveria destinar-se apenas a novos governantes ou se também os que já os que estavam em funções deveriam submeter-se a ele e prevaleceu a primeira alternativa. Os novos casos envolvendo membros do Governo que vieram a lume em 2023 parecem dar razão a quem defendia a segunda alternativa, mas seria ingénuo pensar que o preenchimento e a assinatura (“sob compromisso de honra”) deste formulário seria capaz de contrariar os poderosos mecanismos psicológicos subconscientes acima descritos. Em Janeiro de 2024, um relatório do Grupo de Estudos Contra a Corrupção do Conselho da Europa (GRECO) veio alertar para a insuficiência e debilidade do questionário e do restante “quadro jurídico e institucional contra a corrupção” que o Estado português concebeu e anunciou (mas tem tardado a pôr em funcionamento efectivo). A existência de mecanismos eficazes de prevenção da corrupção é seguramente desejável, mas a questão central está no facto de vivermos num tempo e numa sociedade que pouco preza “o sentido de honra [e] a importância da palavra dada”, eixos centrais da “ética republicana”.

Gregos contra romanos

Uma das razões por que Onfray decidiu criar o seu curso de “Contra-História da Filosofia” foi a sua rejeição da “história da filosofia oficial”, que fez vingar a ideia de que “a filosofa romana é pobre em conceitos […] [e] não é digna desse nome quando comparada com a dos gregos, ainda que seja muito mais rica em prescrições de vida”, o que, no entender de Onfray, “a torna claramente superior aos jogos de palavras da retórica e da sofística” da filosofia grega (pg. 305).

Ao longo do último terço do livro, Onfray vai lançando farpas contra a filosofia grega e enaltecendo a filosofia romana, num processo que, pouco a pouco, se converte num despique entre as duas civilizações. Percebe-se que é com aprovação que, na pg. 385, Onfray reproduz as invectivas anti-helenísticas de Juvenal, em que este se queixa da influência desmedida da cultura grega em Roma (num tom que desperta a suspeita de ser motivado pela inveja):

“Há uma corja que é a preferida dos nossos ricos e da qual fujo mais do que qualquer outra […] Não consigo suportar, ó romanos, uma cidade que se tornou grega. Grega? Qual é, na verdade, a proporção de aqueus nesta ralé? Há muito que da Síria o Orontes veio desembocar no Tibre; é a língua e os costumes daquela terra, é a harpa de cordas oblíquas, as flautas e os tamborins bárbaros […], sem esquecer as raparigas condenadas a venderem-se a homens na proximidade do Circo. […] Diz-me, o que é um grego? Tudo o que se quiser: gramático, retor [i.e., mestre de retórica], geómetra, pintor, massagista, áugure, funâmbulo, médico, mágico. O que não fará um grego faminto? Subirá ao céu se lhe pedires”. E prossegue Juvenal: “Essa raça possui na perfeição a arte de lisonjear, sabe louvar o estilo do iletrado, a figura do feio […] Poderíamos muito bem bajular como eles, mas só acreditam neles […] Triunfa necessariamente aquele que é capaz, noite e dia, de compor o seu rosto segundo os rostos dos outros, de enviar beijos e cumprimentos ao patrão que arrotou bem, que urinou em linha recta, que fez ressoar ouro no seu penico”.

Frontispício da edição inglesa de 1711 das Sátiras de Juvenal na tradução de John Dryden

A contraposição que Onfray faz entre a civilização grega e a civilização romana – com claro favor para a segunda – culmina no final do livro, no capítulo “Deambular pelas ruínas” (que Onfray rotula de “Apêndice” mas que pode ser visto como uma “Pós-Conclusão”): “Atenas ama a as ideias e os conceitos, a metafísica e o idealismo […] Em Atenas, olha-se para o céu e, como Tales o olha perdido na Via Láctea, cai-se no poço – provocando o riso da serva trácia, ou seja, da pessoa simples e cheia de bom senso. Roma ama as coisas e a realidade, o mundo e a história, a geografia e a arquitectura, a agricultura e a política, as ciências naturais e a retórica, a poesia e o teatro, bem como o direito. […] Em Roma não se faz carreira com ideias puras ou conceitos, mas com o concreto. É por isso que se afirma muitas vezes que a filosofia é grega, que não houve filosofia romana […] Que a elite romana empoada e perfumada tenha sido afectada de grecomania, ninguém contesta […] Mas Roma não é uma província de Atenas: Roma é uma força, Atenas é uma Ideia […] A filosofia romana não é um mau decalque da filosofia grega com o pretexto de que os romanos não eram capazes de honrar a disciplina, porque só eram bons a fabricar senadores e legionários, construtores e arquitectos, juristas e arúspices” (pg. 459-60).

Esta visão da Escola de Platão, pintada em 1898 pelo belga Jean Delville, parece fornecer munições aos que, como Onfray, promovem a ideia de uma filosofia romana, pragmática, terra-a-terra e viril, contra uma filosofia grega, etérea, afectada, idealista e transmitida através da “pederastia pedagógica”

Em abono desta perspectiva dicotómica, Onfray cita o classicista Pierre Grimal, em Savoir se penser: “Um filósofo grego […] é um homem que adoptou um certo costume, vivendo um pouco como cínico, rodeado de alunos que escutam as suas palavras: é mais uma aparência, uma fachada, do que um modo de vida […] De certa maneira, foi esta fachada da filosofia grega que se eliminou da vida filosófica romana” (pg. 460-61). E Onfray remata: “Contra a religião do conceito e a postura filosófica exibida, contra o culto das Ideias puras e a paixão escolástica, os romanos preferiram uma sabedoria prática e encarnada, uma pragmática de acção, uma praxis existencial […] O jogo verbal, o malabarismo sofístico, a habilidade retórica, a exibição filosófica […] não têm direito de cidade no corpus filosófico romano” (pg. 461). Mais à frente, arrebatado pela sanha anti-grega, afirma que, se “Roma funcionou como um ideal para os regimes ditatoriais”, também é certo que “a Revolução Francesa, que foi, na Europa, a matriz dos regimes totalitários do século XX, tinha menos Roma como modelo do que… Esparta, a muito grega Esparta!”, o que lhe permite vincular a Grécia ao “grande modelo tanto de Rousseau como do nacional-socialismo, que adora o seu eugenismo, o seu militarismo, o seu comunitarismo, o seu estatismo, o seu apolinismo, o seu elitismo e o seu racismo… Constroem-se menos impérios sangrentos com o grande poema de Lucrécio, o romano, do que com a Ilíada, de Homero, o grego emblemático…” (pg. 426).

Este afã em exaltar a filosofia e a cultura romanas à custa do apoucamento e ridicularização da filosofia e da cultura gregas sugere que Onfray pertence à estirpe dos quezilentos impenitentes, que são incapazes de considerar um assunto sem logo nele discernir pólos opostos e irreconciliáveis e logo tomam partido por um deles e lançam-se em ataques encarniçados (e nem sempre congruentes) contra o pólo que supostamente se lhe opõe. Mais do que maniqueísmo, é uma perspectiva gladiatorial da vida – uma postura também evidenciada noutros trechos do livro.

Bem-vindos ao Fight Club

A aversão de Onfray à religião cristã, que se fora manifestando sob a forma de remoques isolados, ganha plena expressão no derradeiro capítulo do livro, o “Interlúdio 9: Celso, o último pagão”, em que se denuncia o imperador Constantino como “cínico e criminoso, cruel e celerado, desonesto e mentiroso, brutal e bárbaro” (pg. 415) e se aponta a sua “conversão oportunista” ao cristianismo como o ponto de viragem em que “a religião de Cristo passa do estatuto de seita perseguida para o de religião perseguidora”. É óbvio que, como o filósofo Celso (fl. 175-177), Onfray lamenta a ascensão desta religião “que destrói a Roma antiga para a substituir por uma Roma judaico-cristã sob cujo regime o Ocidente ainda vive” (pg. 416), uma perspectiva que está em sintonia com a que é expressa, entre outros, pela classicista Catherine Nixey em A chegada das trevas (Quando Deus escorraçou Júpiter: A destruição do mundo clássico pelos cristãos). Porém, Onfray emprega um tom mais virulento do que é usual entre classicistas e filósofos para denunciar os malefícios do cristianismo e na conclusão do livro, com o título “O gládio de Amazónia”, a sua argumentação entra no domínio do delírio.

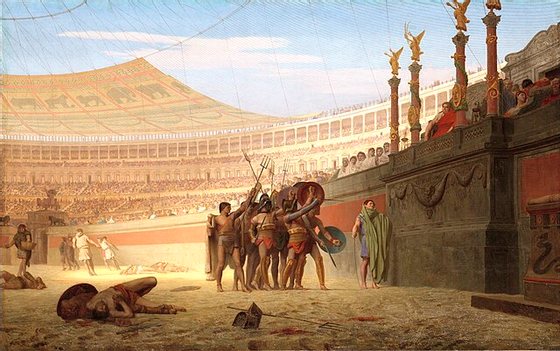

Após consagrar várias páginas a desfazer a ideia dos combates de gladiadores como sanguinários e bárbaros e a exaltá-los pelas suas virtudes pedagógicas e por constituírem um paradigma de coragem e perseverança face à adversidade e ao sofrimento, Onfray lança-se sobre o cristianismo por este ter abolido tais combates.

“Ave Caesar morituri te salutant”, por Jean-Léon Gérôme, 1859

“É claro que a gladiatura, sendo inseparável da pedagogia pública e colectiva da coragem, tudo exemplificado pelo espectáculo, não poderia ser defendida pelo cristianismo. Porquê? Não em virtude de uma hipotética compaixão pelos combatentes, mas por vontade de acabar com a coragem de viver, estabelecendo como novo objectivo tornar a morte desejável. A coragem não é necessária quando se defende uma concepção do mundo que ama a morte […] [que] os cristãos desejam como uma libertação. Se acreditarmos que a morte conduz a uma vida eterna, a coragem deixa de importar… Este cristianismo ensina o fim da coragem, convidando a morrer em vida e a desfrutar desse estado – este é todo o seu programa existencial” (pg. 437). “Os cristãos não suprimem o combate de gladiadores por empatia ou simpatia pelos reciários ou pelos mirmilões, mas porque reprovam também os actores e os comediantes, os poetas e os artistas, os cozinheiros e os bailarinos – e tudo o que dá sabor à vida. […] O anfiteatro que acolhe os combates de gladiadores era o lugar onde a Roma pagã mostrava o que lhe era mais querido: a coragem perante a morte. Por meio da missa em geral e, mais particularmente, com a ajuda da eucaristia, a igreja torna-se, para a Roma cristã, o novo lugar onde se manifesta o que ela mais valoriza: o desejo da morte, por intermédio do convite a imitar o corpo do Cristo morto e, depois, a comer simbolicamente o corpo desse cadáver” (pg. 438).

E, logo a seguir, nas derradeiras linhas da “Conclusão”, Onfray revela que o verdadeiro propósito de Sabedoria é “recuperar a coragem perante a morte para todos os que não crêem em Deus e que, por isso, pensam que a estima da morte, da crucificação e do cadáver constitui uma confissão niilista”.

E como estas invectivas lhe deixaram o sangue a ferver, ainda que o livro pareça ter chegado ao seu termo, Onfray oferece como bónus um “Apêndice: Deambular pelas ruínas”, onde desanca boa parte dos historiadores e filósofos franceses que se debruçaram sobre a Antiguidade Clássica, misturando a denúncia de falhas argumentativas com ataques ad hominem e até com ajustes de contas mesquinhos com familiares de historiadores com quem privou. Seguem-se cinco páginas encimadas pelo anódino título “Bibliografia”, mas que, como a sessão de traulitada do “Apêndice” não foi suficiente para dissipar a sede de sangue de Onfray, são usadas para demolir vários historiadores e filósofos franceses (se os despreza, porque se dá ao trabalho de os mencionar?) e para insistir na dicotomia Roma/Grécia, acrescentando ao cadastro da segunda as culpas de estar na origem do cristianismo (“O cristianismo foi espiritualmente grego”, afirma na pg. 465) e de a “mercearia idealista” [sic] da filosofia grega ter constituído o alimento de 1) toda a “filosofia universitária alemã”, de Kant a Sloterdijk (que Onfray também parece desprezar), 2) da filosofia de Jean-Paul Sartre (“muito apreciador de tudo o que é alemão”) e 3) do “existencialismo, o lacanismo, o marxismo, o estruturalismo e a fenomenologia” da escola francesa, que “constituem a cauda do cometa desse idealismo grego” (pg. 464-65).

Na parte da “Bibliografia” que diz efectivamente respeito a bibliografia constata-se que todas as obras listadas (e são dezenas) são de autores franceses (ou, pelo menos, francófonos). Onfray já tinha deixado clara a sua pouca estima pelo pensamento germânico, mas será que britânicos, americanos e italianos (para não ir mais longe) lhe merecem similar desdém? Não se terá publicado uma obra válida sobre a filosofia da Antiguidade Clássica e a civilização romana fora do mundo francófono? Que extraordinária demonstração de tacanhez e chauvinismo…

Sabedoria é, no cômputo geral, uma leitura instrutiva e intelectualmente estimulante, mas não só deve ser lido com muitos “grãos de sal”, como as diatribes que infestam a sua parte final são tão acirradas, extemporâneas e descabeladas que quase se tornam cómicas e despertam a tentação de fazer uma sugestão a Michel Onfray: quando for para as suas sessões de “kickboxing”, “muhay thai” ou “mixed martial arts” – as formas de gladiatura que (por enquanto) são toleradas nesta sociedade chóninhas e subjugada aos flácidos e insípidos ideários judaico-cristãos e gregos – é recomendável o uso de capacete, prática que, demonstra-o a experiência, reduz significativamente a probabilidade e a gravidade das concussões.

“A erupção do Vesúvio em 1771, vista de Portici”, por Joseph Wright of Derby, 1774-76

Sobre erupções vulcânicas e outras calamidades

O subtítulo de Sabedoria, “Saber viver ao pé de um vulcão”, tem eco nos dois extremos do livro. O primeiro vulcão é literal e surge logo no início, uma vez que o prefácio (“Tornar-se o Deus de Plínio, o Velho”), que responde à pergunta “O que é viver ao pé de um vulcão”, tem por cenário a erupção do Vesúvio em 79 d.C. Esta obliterou as cidades de Pompeia e Herculano e causou a morte de Plínio o Velho (Gaius Plinius Secundus), comandante da frota romana com base em Misenum (no extremo ocidental do Golfo de Nápoles), quando tentava resgatar uma amiga e evacuar a população que buscara refúgio no litoral, colocando o dever de ajudar o seu semelhante acima da sua segurança pessoal.

O vulcão volta a ser evocado, desta vez como metáfora, no derradeiro parágrafo da “Conclusão”: “Ao pé do vulcão que ruge e ameaça explodir, saber viver aqui e agora, rectos, de pé, verticais, é a única tarefa que nos incumbe. A todos os que se sentem contemporâneos de Plínio o Velho, desejo a coragem dos gladiadores, homens ou mulheres, pois nada nos resta a fazer enquanto esperamos o que inevitavelmente irá chegar: fogo, lava e cinzas”. É difícil perceber em que consiste este “vulcão que ameaça explodir”: A crise climática? A ascensão do populismo radical? A polarização da política francesa e europeia? As vagas de migrantes africanos e asiáticos que buscam melhor vida na Europa? As tensões geopolíticas? As conquistas do wokismo? O mundo enfrenta ameaças bem reais, mas serão elas mais preocupantes do que as de qualquer outra época do século XX? E, mesmo que se intensifiquem, será legítimo compará-las a “erupções”? A civilização ocidental poderá estar em crise, mas é muito mais provável que sucumba a um longo e gradual declínio do que seja aniquilada em poucas horas, como Pompeia…

Uma vez que o vulcão figura no subtítulo e é uma imagem central em Sabedoria, seria expectável que a sua capa fosse ilustrada com um vulcão. Porém, o que domina a capa é uma planta herbácea de folhas repolhudas (quiçá do género Gunnera?), atrás da qual se vislumbra uma nesga de água esverdeada e uma encosta escarpada, reduzida a uma massa indistinta pela sombra e pela névoa (possivelmente gerada em Photoshop); a foto prolonga-se pela lombada e pela contracapa, permitindo inferir, a quem tenha olho treinado, que representa, provavelmente, a antiga cratera de um vulcão.

Antes de se ter tornado num tema obrigatório nas fotografias e selfies de todos os que demandam o Golfo de Nápoles, o Vesúvio teve abundante e variada representação na pintura setecentista e oitocentista. Joseph Wright of Derby (mais conhecido pelo trabalho pioneiro na documentação iconográfica da Revolução Industrial) retratou-o numa trintena de quadros, alguns pintados quando da sua estadia em Itália, em 1773-75, outros pintados após o seu regresso à Grã-Bretanha natal.

“O Vesúvio visto de Posillipo”, por Joseph Wright of Derby, c.1778

Entre 1794 e 1822 o Vesúvio conheceu um período de intensa actividade, o que fez dele um dos principais focos de interesse dos pintores da Europa setentrional – e em particular dos britânicos – que faziam o seu “tour” pela Península Itálica (uma viagem “iniciática” então quase obrigatória para artistas, escritores e jovens aristocratas). O pintor mais famoso a tomar o Vesúvio como tema foi o britânico J.M.W. Turner, que, sua primeira estadia italiana, em 1819-20, visitou Nápoles e subiu ao topo do vulcão – curiosamente, a aguarela de Turner com o Vesúvio em erupção data de 1817, o que mostra como o Vesúvio se enraizara no imaginário dos artistas da época.

“O Vesúvio em erupção”, por J.M.W. Turner, 1817

As revelações espectaculares resultantes das escavações arqueológicas em Pompeia e Herculano, que ganharam ímpeto no início do século XIX, inflamaram a imaginação dos pintores românticos, que se entregaram à recriação, em tons dramáticos e grandiloquentes, dos últimos instantes das vítimas da erupção de 79 d.C.

“A destruição de Pompeia e Herculano”, por John Martin, c.1821

O fim trágico de Pompeia também inspirou duas obras de grande sucesso na época: a ópera L’ultimo giorno di Pompei, de Giovanni Paccini, estreada em Nápoles (à sombra do Vesúvio) em 1825 e que teve récitas pela Europa fora (Lisboa incluída), e o romance The last days of Pompeii (1834), de Edward Bulwer-Lytton, que se lançou na sua escrita após ter visto o quadro homónimo do russo Karl Bryullov.

“Os últimos dias de Pompeia”, por Karl Bryullov, 1830-33

A capa de Sabedoria não estaria obrigada a seguir esta rica tradição pictórica em torno do Vesúvio e de Pompeia, mas seria expectável que, de algum modo, aludisse aos conceitos de “vulcão”, “erupção” ou “perigo iminente” – a capa da edição francesa, por exemplo, fá-lo de forma alusiva, com uma imagem que poderia ser quase abstracta mas que ganha significado quando se lê o subtítulo – ou remetesse para a Roma da Antiguidade Clássica.

Edição francesa de Sabedoria, pela Albin Michel

As abordagens possíveis são muitas e são limitadas apenas pela imaginação e talento do designer gráfico, mas uma foto anódina e bucólica, que poderia ilustrar, no Instagram, as férias de um botânico amador num “destino exótico”, ou um fórum sobre jardinagem no Reddit falha completamente a missão de transmitir a essência do livro. Numa época em que, dizem os gurus das tendências, a cultura livresca está a dar lugar à cultura visual, muito do design gráfico que se pratica em Portugal parece estar confiado a quem pouco sabe da história da arte e da cultura, é desprovido de sensibilidade estética e, por vezes, nem sequer possui o mais elementar bom senso.