Índice

Índice

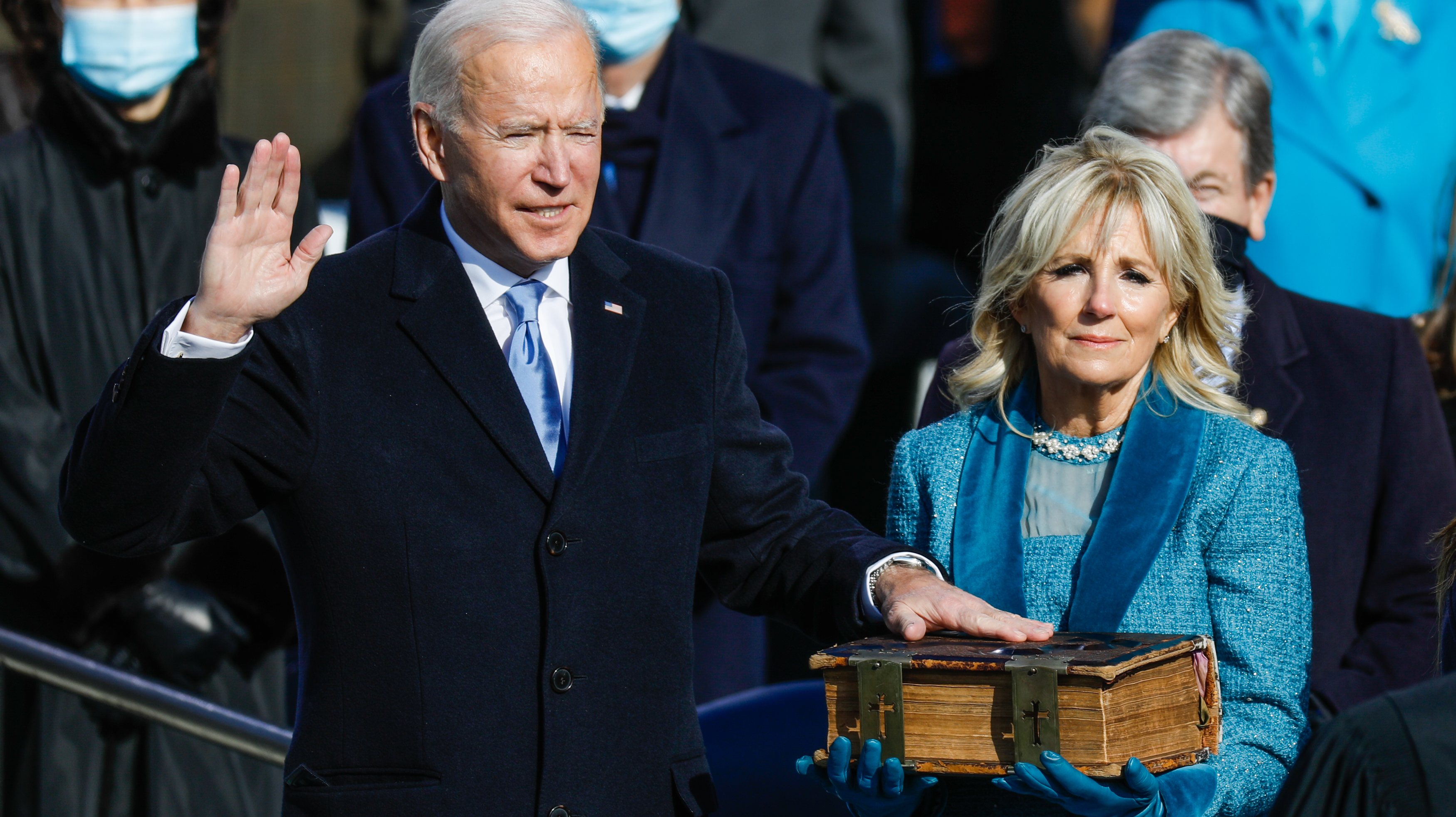

João Semedo morreu esta segunda-feira, aos 67 anos. Recorde a entrevista de vida que deu ao Observador em Abril de 2017

João Semedo nasceu e cresceu durante o Estado Novo, numa família que desprezava o regime. O pai, militante comunista, nunca falou em casa sobre o PCP. E mesmo depois, quando anos mais tarde ele próprio integrou o partido, nunca falaram sobre isso. Só sairia em 2000, quando percebeu que o PCP não era reformável. Juntar-se-ia ao Bloco de Esquerda, a “nova esperança da esquerda”. Foi deputado e, mais tarde, coordenador, ao lado de Catarina Martins. Um cancro nas cordas vocais obrigou-o a afastar-se da vida política. Recuperado, volta agora como candidato do Bloco à Câmara Municipal do Porto.

Nesta entrevista, conduzida por escrito, João Semedo fala sobre a sua infância no Jardim Constantino, em Lisboa, e da paixão pelo Benfica, mania incutida pelo tio, Artur Semedo — o realizador da luva preta –, que não falhava um treino. Fala também do pai, que morreu demasiado cedo e deixou tanto por viver, e da mãe, um “poço de tolerância”, que o ensinou a gostar de Édith Piaf; mas também da prisão pela PIDE e das bofetadas que levou quando se recusou a confessar o que quer fosse. Mas também fala da doença, da maldita doença.

Reserva-nos uma pequena entrevista em vídeo, gravada a partir do Parlamento. Confessa ter saudades daqueles corredores, mas obriga-se a olhar para a frente e para o que o futuro lhe reserva. Talvez por isso, assume que se tivesse de escolher uma música para resumir a sua vida, escolhia a Muda de Vida, de António Variações, uma ode à adaptação permanente. E é com este estado de espírito que enfrenta a nova aventura. “Estou curado, fiquei com uma voz diferente, mas sou exatamente o mesmo João Semedo que era. A mesma pessoa, com o mesmo coração, com a mesma cabeça, com a mesma vontade. Há uns que têm sotaque. Eu tenho este timbre”, brinca.

“Custou-me saber que tinha de tirar as cordas vocais”

É membro da direção do movimento cívico “Direito a morrer com dignidade” e um dos principais rostos desta iniciativa. O facto de ter enfrentado recentemente uma doença grave ajudou-o a reforçar as suas convicções?

Há muitos anos que me interesso pelas problemáticas do fim de vida, como médico e como cidadão. Propus o projeto de lei que esteve na origem da aprovação do Testamento Vital e um outro sobre mudanças na rede de cuidados paliativos no sentido do seu reforço e autonomia. Há muito tempo que penso de forma convicta que a despenalização da morte assistida é um passo em frente no princípio da autonomia do doente, no respeito dos profissionais pela sua vontade, na resposta ao sofrimento desnecessário que, tantas vezes, antecede a morte por lesão ou doença incurável. É um direito de raiz humanitária que, quando consagrado na lei, vai melhorar muito as condições extremamente penosas em que muitas vezes vivemos os últimos momentos.

O cancro fê-lo encarar a morte de forma diferente?

A proximidade a situações muito dramáticas proporcionada pelo internamento no Instituto Português de Oncologia (IPO) consolidou as minhas convicções sobre a morte assistida em duas dimensões: primeiro, a despenalização é absolutamente necessária para ajudar a combater o sofrimento para o qual a medicina não tem solução; e, segundo, que terá de ser sempre uma decisão do próprio doente e apenas dele. Ninguém poderá decidir por ele. Não creio que a doença tenha mudado a minha forma de encarar a morte. Mudou mais a forma de encarar a vida, sobretudo, como nos agarramos a ela, voltar a vivê-la sem limitações, fazer o que fazíamos, não desperdiçar nada, ganhar gosto até por algumas coisas que nos contrariavam, relativizar de outra forma problemas e preocupações. E muda também, e de forma definitiva, a consciência da nossa finitude. Custa a admitir que estamos a prazo, que temos um limite, apesar de sabermos – e há muito tempo – que é assim mesmo. Não há alternativa. A morte é uma certeza que nos acompanha desde que nascemos. Sabemos, mas não pensamos nisso. Habitualmente não se pensa na morte. Fica-se com a tristeza, a nostalgia do que vamos deixar de viver, como que uma saudade do futuro que nos vai escapar.

Recorda-se do dia em que recebeu a notícia de que estava doente? O que pensa um médico-doente nessa altura é diferente do que pensa um doente?

Há coisas que não esquecemos, pelo seu próprio impacto. Tinha saído de uma campanha eleitoral bem difícil, preparava-me para descansar uns dias e recuperar energias. Planos furados, tive de fazer uma série de exames e uma primeira cirurgia. Acreditei desde o primeiro diagnóstico que a situação tinha solução, confiei nisso. Acho que ser médico ajudou ao meu otimismo.

O cancro fez com que se afastasse progressivamente da política e do círculo que frequentava para se tratar. Alguma vez se sentiu só?

Senti-me sempre muito acompanhado e bem acompanhado. A família, os meus amigos, também os conhecidos e, claro, a equipa que me tratou, foram companhias diferentes, com quem partilhamos momentos e sentimentos distintos. A solidão partilha-se com os mais íntimos. Não há vidas sem solidão, crescer também é aprender a viver com isso, a vida prepara-nos para isso, quando estamos doentes e quando não estamos. Acho que convivi bem com isso.

Teve uma recaída em 2014, com o agravar da doença. Foi sujeito a duas cirurgias, a segunda para tentar conservar alguma voz própria. Também essa falhou e teve de ser novamente operado. Como é que se lida com estas contrariedades? Teve medo?

O tempo ajuda a relativizar as perdas, os handicaps. Damos mais valor ao que fica, ao que conservamos, do que ao que perdemos. Custou-me saber que era necessário tirar as cordas vocais e a laringe, mas era indispensável para travar o crescimento do cancro. Não o fazer era um risco enorme. De facto, não tive escolha. Mas sabia que podia recuperar a capacidade de comunicar, como veio a acontecer. Isso ajudou a ultrapassar as más notícias. Mais que medo, há sempre alguma insegurança, dúvidas que nos inquietam.

Venceu a batalha, mas o cancro deixou marcas, até na forma como comunica com os outros. Isso mudou a forma como encara a vida?

Vivo hoje como sempre vivi, com o mesmo entusiasmo, os mesmos interesses, as mesmas preocupações, os mesmos gostos, até as mesmas manias… Não mudei nada na minha maneira de encarar a vida. O que mudou foi a forma de comunicar. A minha voz tem limitações: não consigo gritar, não sou capaz de assobiar, falo por frases curtas, a voz é muito metalizada, tipo robot. Enfim, não me parece que tenha grandes razões para me queixar.

Existe aquela ideia muito batida de que quando confrontadas com situações-limite as pessoas tendem a olhar a vida pelo retrovisor. ‘Puxam a fita atrás’. Fê-lo em algum momento? Viveu uma vida feliz, a vida que queria ter vivido?

Nunca desejei morrer mas sempre achei que, se morresse, a morte me apanharia feliz com a vida que tive. No período em que estive doente houve uma coisa que mudou muito: nunca tinha tido tanto tempo livre e de forma tão continuada. E, claro, há tempo para andar com o filme para a frente e para trás. E sempre me senti bem, muito confortável e reconfortado com essas memórias. De facto, tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa no que foi importante. Segui sempre a minha intuição, nunca me senti a fazer o que não queria. Sim, fui muito feliz, sou e acho que continuarei a ser. O que correu menos bem, foram pequenas contrariedades sem grande peso, não marcaram a minha existência. A doença não mudou o sentido geral da forma como olho e aprecio a minha vida.

“Fomos putos até tarde. Mais do que agora”

▲ João Semedo com a turma da 1ª classe. "Fomos putos até tarde"

Fale-nos da sua infância no Jardim Constantino, em Lisboa. Como é que se brincava ali no centro da capital?

A minha infância, adolescência e juventude foram vividas sempre em torno do Jardim Constantino. Vivemos uns anos na rua de cima, a José Estêvão, e outros anos na rua de baixo, a Passos Manuel. Sempre à volta do jardim. As brincadeiras eram as da época: a bola, os patins, os carrinhos, os cromos para completar as cadernetas das mais variadas coleções, os berlindes (com os abafadores que “comiam” os mais pequenos), os jogos da Majora e os de cartas, as corridas, o triciclo, a trotinete e a bicicleta, lançar o peão, as damas, mais tarde os livros. Enfim, éramos mesmo uns putos. E fomos putos até tarde. Mais do que agora.

Ainda esteve dois anos na Figueira da Foz…

Vivi dois anos na Figueira da Foz, com a minha mãe e a minha irmã. Fiz lá a 2ª e 3ª classes, enquanto a minha mãe se efetivava para ter uma vaga no quadro de uma escola em Lisboa que veio a ser a Francisco Arruda, onde deu aulas até se reformar. Foram dois anos fantásticos. Para um miúdo da cidade ter aquela enormíssima praia à sua frente para onde podia ir brincar todos os dias. Era uma cidade tranquila. As crianças podiam andar na rua sem problemas, quase não havia trânsito. Ainda hoje adoro ir à Figueira. O meu pai ia todos os fins de semana ter connosco, no seu VW carocha, de cor azul, levava sempre um pão de ló de Alfeizerão.

Voltando a Lisboa. Qual é a melhor recordação que guarda desses tempos do Jardim Constantino?

Dessas brincadeiras, talvez a melhor recordação que tenha foi um carro a pedais que os meus pais me ofereceram no Natal, um carro vermelho, tipo corrida, o nº 7. Fez o maior sucesso no jardim, os miúdos disputavam a sério, aos empurrões, a sua vez de dar uma volta. Lembro-me muito bem disso. Uns anos depois, comecei a especializar-me nos Legos e nos comboios elétricos da Marklin, passaram a ser os meus grandes entretenimentos e o início de uma vida mais em casa e de brincadeira menos partilhadas. Nesse tempo ganhei também o gosto pelos puzzles que ainda mantenho mas deixei de ter tempo para isso, é viciante e incompatível com a vida muito ocupada que sempre tive. Os puzzles desestabilizam os nossos dias, uma pessoa só pára mesmo quando os consegue acabar, fica-se mesmo “agarrado”, é obsessivo.

Teve uma educação burguesa?

Não. Os meus pais viviam ambos do rendimento do seu trabalho. A minha mãe trabalhava para o Estado, era professora, e o meu pai era engenheiro e trabalhava para uma empresa privada. Eram ambos pessoas muito pouco convencionais, de trato próximo e simples. Nem um nem outro se aproximavam do perfil do burguês daquele tempo.

Como nasceu a paixão pelo Benfica? Influência familiar?

Dupla influência. A influência da época — o Benfica era o grande clube, o grande campeão, tanto nacional como europeu — e a influência do meu tio Artur Semedo [o “realizador da luva preta”]. O meu tio era completamente fanático, levava-me aos jogos e aos treinos do Benfica. Com ele conheci o Eusébio, o Coluna, o José Augusto e muitos outros. Com ele e com o meu pai ia à Luz ver os grandes jogos internacionais da Taça dos Campeões Europeus, as grandes noites europeias do Benfica. Vi jogar o Pelé, o Cruijff…

▲ Com os pais e a irmã, Paula. "Julgo que a minha irmã era mais próxima da minha mãe e eu do meu pai"

Como era a relação com a sua irmã? O João era o mais novo da família. Foi mais protegido por isso?

A minha irmã era quase dois anos mais velha, amadureceu mais cedo e depressa do que eu. Tinha o seu próprio círculo de amigas e amigos, mais amigas que amigos. Fomos crescendo juntos, mas cada um tinha o seu grupo. Tínhamos vidas e convívios diferentes, não andávamos muito juntos. Julgo que a minha irmã era mais próxima da minha mãe e eu do meu pai. Talvez cada um acarinhasse mais o filho que lhe era mais próximo, mas nunca me senti nem mais protegido nem mais desprotegido. Fomos tratados por igual. Mas estes equilíbrios nem sempre foram assim, mais tarde acho que me aproximei muito da minha mãe, falava mais com ela.

“A morte do meu pai foi a primeira com que me confrontei”

Cresceu durante o Estado Novo, o seu pai era militante comunista. Como é que se viviam esses tempos em sua casa?

Os meus pais falavam com frequência do que se passava no país, da guerra colonial, do que se passou em Goa, do golpe de Beja, dos livros e dos jornais censurados, das prisões, das comemorações do 5 de Outubro, do 1º de Maio. Falava-se mal de Salazar e, mais tarde, de Caetano. Queixavam-se da pobreza e do atraso do país. Fomos educados num ambiente do contra. Os amigos dos meus pais eram quase todos do contra também. Mas nem todos: um ou outro eram do regime. O meu pai fartava-se de discutir e de se irritar com eles. Era relativamente intolerante, ao contrário da minha mãe, que era a tolerância em pessoa. Apesar disso, nunca deixaram de ir lá a casa e conviver bastante com os meus pais. Mas, habituei-me desde cedo a ouvir os adultos a discutir, às vezes de forma inflamada. Julgo que foi aí que adquiri o gosto por uma boa polémica, uma boa discussão e a achar isso absolutamente natural. O meu pai não os poupava.

Chegou a admitir, numa entrevista à Visão, que nunca falara com seu pai sobre a ligação ao PCP até ser preso, em 1972. O seu pai também nunca lhe dissera formalmente que era do PCP. Não discutia política em casa, tinham uma relação distante, ou era uma forma de se protegerem?

Quando entrei para a faculdade em 68 fui à minha primeira manifestação. Era contra guerra do Vietname. A ideia era chegar à embaixada dos EUA na Duque Loulé. Não chegámos lá: houve várias cargas da polícia de choque. Nesse ano muito se falou e discutiu o Maio de 68. Fui comentando tudo com o meu pai, mas cada vez mais a partilha desses acontecimentos políticos foi sendo cada vez mais com os meus amigos, aqueles que fui fazendo na faculdade, outros que vinham do liceu, e menos com o meu pai. Ele foi respeitando essas minhas relações, a minha maior independência face à vida familiar. Estava a crescer, era natural. Nunca me pediu grandes explicações, como eu também não lhe pedia contas do que pensava fazer no 1º de Maio, ou o que achava dos atentados da ARA [Ação Revolucionária Armada, o braço armado do PCP], ou das eleições de 69 ou de 73, ou das Conversa em Família do Marcelo. Não havia distância. Havia uma vida própria que se ia afirmando e desenvolvendo como acontece com todos os jovens. Às vezes dizia-me para ter cuidado, sem mais nada. Outras vezes ficava acordado até tarde à espera que eu chegasse. Deu-me muitos livros a ler, tal como a minha mãe. Durante uns tempos eram tema de conversa lá em casa. Com o tempo eu próprio aprendi a reservar a minha militância estudantil e comunista. Julgo que ele já tinha essa preocupação há muito mais tempo. Falava-se muito de política, mas não havia muito espaço para curiosidades. Apesar disso quando fui preso e o meu pai foi avisado, teve a preocupação de ir ao meu quarto e ver o que eu lá tinha. “Limpou” toda a propaganda clandestina, os Avantes e outros papeis que por lá encontrou. Quando a PIDE foi lá a casa já não encontrou nada que me pudesse incriminar.

Como era o seu pai? Nas entrevistas que concedeu fala pouco sobre ele… Porquê?

Era uma pessoa exigente com os outros e com a família. Ajudava-nos muito nos estudos, assunto em que não facilitava. Puxava por nós, mas obrigava-nos a estudar muito para além do que eram os programas. Exercícios de matemática, física, química, ciências, geografia, sei lá que mais, que ele ia buscar a compêndios franceses. Seguia muito de perto as conquistas da ciência e da técnica, as grandes descobertas, a conquista do espaço, o sucesso dos astronautas, os avanços da energia nuclear, as grandes barragens. Divulgação científica era com ele, estava sempre a procurar-me entusiasmar. Trabalhava bastante, era engenheiro, tinha uma relação fácil com os operários cujo trabalho dirigia. O meu pai vestia a pele do engenheiro operário, tinha essa postura, sentia-se genuinamente muito perto dos operários que dirigia. Também tinha um salário e valorizava muito isso. Todos os dias dava boleia a alguns operários, almoçava com eles na cantina. Era um ferrenho da livraria Sá da Costa, no Chiado. Fui muitas tardes com ele. Esperava enquanto ele percorria as estantes à procura do que lhe interessava. Depois levava-me a comer um gelado. Morreu muito cedo, ficou muito por viver, talvez seja por isso que não fale tanto dele. A morte dele foi a primeira com que me confrontei e que me abanou e abalou bastante. É como se a vida começasse a ficar apenas por nossa conta e risco.

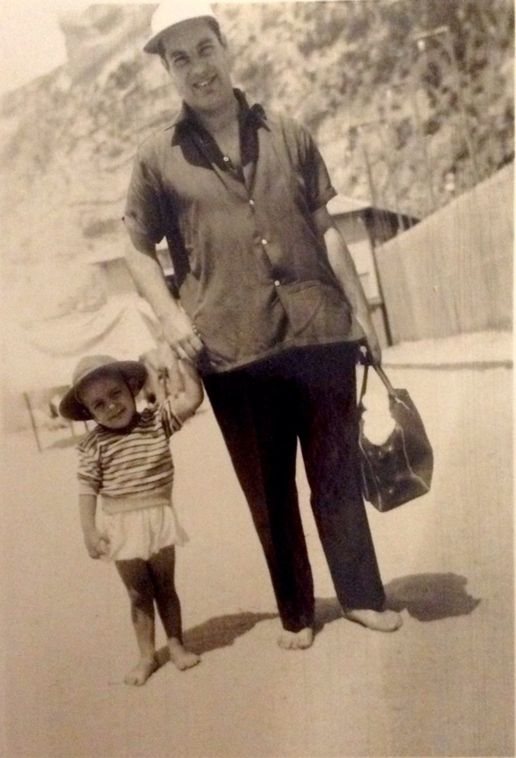

▲ João Semedo pela mão do pai, na praia. "Morreu muito cedo, ficou muito por viver"

Chegou a descrever a sua mãe como uma “mulher progressista, humanista, de cultura enciclopédica”. Qual é a melhor recordação que guarda dela? É ela a sua grande influência?

A minha mãe e o meu pai eram muito diferentes um do outro. A minha mãe era uma pessoa muito tolerante, o meu pai nem tanto. Fixava-se com muita frequência na sua opinião e ali ficava, determinado em fazer valer o seu ponto de vista. Em comum, tinham um enorme sentimento de justiça. Eu e a minha irmã crescemos nessa atmosfera: para os meus pais ser justo era muito importante, era quase tudo. A minha mãe, bem mais do que o meu pai, sabia ouvir, tinha paciência, procurava-nos, sabia falar com os filhos, com ternura mas sem facilitismos. Era muito compreensiva, fazia um esforço por nos entender. Não era de dar sentenças nem lições e muito menos raspanetes. Era um pessoa doce, atenta, sensível. Era um poço de sabedoria, de conhecimento. Não me lembro de uma pergunta que lhe tenha feito e que ela me tivesse deixado sem resposta. E foi assim até muito, muito tarde: aos 90 anos tinha uma cabeça perfeita. Na passagem para a idade adulta foi para mim uma grande companhia. Quando vim para Lisboa, para o Parlamento, em 2005 ou 2006, fui viver para casa dela, a casa onde vivi a minha juventude.

Teve uma educação liberal? Os seus pais exigiam muito de si? Ter um pai engenheiro e uma mãe professora fazia de si uma criança privilegiada em relação à maioria?

Nasci nos anos 50. Nos anos 60 fui começando a perceber a pobreza do país, a confrontar-me com as desigualdades, com as dificuldades com que as pessoas viviam. Não tenho qualquer dúvida de que fui um privilegiado. Basta ver quem ia e quem não ia para o liceu. Os meus pais e depois a própria realidade mostraram-me isso bastante cedo. Sobre isso nunca tive dúvidas. Os meus pais sempre foram exigentes quanto aos estudos e quanto às notas. Não se satisfaziam com qualquer resultado. Não o faziam pela imposição ou pelo castigo, mas sempre puxaram muito pelo nosso sentido de responsabilidade. Responsabilidade que começava precisamente em aceitar as nossas escolhas. Desfrutámos sempre de muita liberdade. Também nisso me senti muitas vezes um privilegiado — grande parte dos meus colegas queixavam-se do autoritarismo dos pais. Não era isso que sentia. Um pormenor que hoje não tem muito significado: sempre tratei os meus pais por tu. Isso não era a regra naquele tempo.

Como eram aqueles tempos no Liceu Camões? Muito politizados? Recorda-se de algum momento mais tenso?

Nos últimos anos sim. A política já estava presente em alguns, nas leituras que fazíamos e comentávamos, mas não se ia além da conversa, da crítica. A guerra colonial era uma sombra. Um ou outro professor arriscavam algumas referências anti-regime, cautelosas, dispersas. O reitor era um adepto confesso do regime salazarista. A disciplina era super autoritária, havia suspensões por tudo e por nada. Lembro-me que no 7º ano um professor distribuiu o teste e havia várias perguntas sobre matéria que ele ainda não tinha dado ou que tinha dito que não sairia, enfim, já não me lembro bem de todas as circunstâncias. O que sei é que alguns começaram a dizer que não fazíamos a prova e acabámos todos a recusar e a exigir o adiamento da prova. O professor chamou o reitor, mas julgo que o reitor não estava no liceu. Moral da história: não fizemos o exercício, ficou para outro dia.

Namorava muito? Tinha boa saída com as raparigas?

É difícil imaginar hoje que, naquela altura, andei sete anos no liceu e sempre com colegas rapazes. O liceu não era misto. Namoradas ou eram as amigas das irmãs e as amigas das amigas das irmãs ou as da vizinhança. De todo o modo, não sei se naquele tempo as aproximações entre rapazes e raparigas se podem chamar ou considerar namoro. Era tudo muito à distância e às escondidas, tudo no maior recato. Julgo que tive o percurso habitual naquela altura, nem mais nem menos.

Dilemas - Uma pergunta rápida para uma resposta rapidíssima

↓ Mostrar

↑ Esconder

Álvaro Cunhal ou Francisco Louçã?

Francisco Louçã. Pelo que há a esperar dele

Francisco Louçã ou Catarina Martins?

Catarina Martins. É a líder. O Francisco foi.

Lenine ou Trotsky?

Lenine. Sem ele saberíamos de Trotsky?

Estrela Vermelha ou Estrela Preta?

Vermelha. A estrela e tudo o mais….

Bob Dylan ou Leonard Cohen?

Bob Dylan, pelo simbolismo.

Herberto Helder ou Manuel Gusmão?

Falso dilema, gosto dos dois.

Medicina ou política?

Política, tratar a sociedade mais que as pessoas.

Bica ou cimbalino?

Cimbalino, não há melhor imaginação que a do povo.

Santo António ou São João?

São João, não há noite nem festa igual.

Madrugador ou noctívago?

Noctívago, a noite é a mãe das boas ideias

Chuva ou sol?

Sol, aquece a alma, dá cor aos dias.

Água ou vinho?

Água, podemos bebê-la sem limite e a qualquer hora. Sem ela não sobrevivemos.

Rui Vitória ou Jorge Jesus?

Rui Vitória, o treinador que vai levar o Benfica ao tetra.

Quais eram as suas referências culturais na época? Sendo certo que existiam sempre as amarras da censura… Lembra-se dos primeiros discos que ouviu? Dos primeiros livros que o marcaram?

O que li foi muito por influência dos meus pais: Ferreira de Castro, Steinbeck, Hemingway, Bertrand Russel, os neorrealistas. Tanto o meu pai como a minha mãe insistiam para que lêssemos. O meu pai era mais seletivo, escolhia em função de uma finalidade, de um propósito, leituras muito orientadas. A minha mãe era diferente, tinha uma cultura mais ampla, mais rica. Escolhia autores e temas muito diferentes, era professora de língua e literatura portuguesa e francesa. Na música, gostava de muita coisa, sem grande critério. Rolling Stones, os Beatles, Peter, Paul and Mary, Jimmy Hendrix, Carlos Santana, Dylan, Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Françoise Hardy, Salvatore Adamo… E a minha mãe tanto insistiu que eu aprendi a gostar da Piaf.

A prisão pela PIDE. “Levei alguns bofetões e encontrões”

Como é que um miúdo com 15/16 anos, que teve uma educação anticlerical em casa, acaba envolvido num grupo de reflexão liderado pelo padre Vítor Feytor Pinto? Como eram essas reuniões?

Julgo que não é difícil de perceber: falávamos de coisas diferentes do que falávamos nas aulas. Falávamos da vida das pessoas e das nossa próprias vidas, do mundo que nos rodeava, da guerra, das barracas, das desigualdades, das nossas dúvidas e incertezas. Conversa sem limites, sem fronteiras. Tudo isto era novo e atraía.

Era crente ou sempre foi ateu? Nunca desejou que houvesse mais qualquer coisa, mesmo quando descobriu a doença?

Cheguei a ir à missa durante uns meses por influência de um primo meu, com o qual estava praticamente todos os dias – morávamos na mesma rua. Cheguei mesmo a batizar-me contra a vontade do meu pai — que, aliás, não esteve presente. Teria à volta de 12/13 anos. Passou-me depressa. Não voltei a ter qualquer outro “apelo”. Não atravessei qualquer outro período místico.

Envolveu-se diretamente na ajuda às vítimas das cheias de 1967, em Lisboa. Aliás, como muitos jovens dessa geração — Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres, Helena Roseta, por exemplo. Foi nessa altura que descobriu a política, que se revoltou contra o regime?

É um daqueles momentos em que a nossa consciência social dá um salto. Uma coisa é saber que há pobreza e miséria porque os livros falam disso ou o cinema nos mostra. Outra coisa bem diferente é estar à frente dos nossos olhos com toda a sua violência e dramatismo. Nunca tinha visto tanta barraca, tanta destruição, uma tragédia tão grande. Todas as vítimas tinham a mesma característica: eram pobres, viviam em condições infra-humanas. Esse traço comum deu-me que pensar.

Essa experiência em particular tem alguma ligação ao facto de ter escolhido seguir Medicina? Esteve inclinado para a Arquitetura..

Julgo que não. Escolhi Medicina porque sempre tive curiosidade pelo corpo humano, como funciona e como “avaria”. Também porque gosto de pessoas. Sim, pensei em Arquitetura mas mais como um fascínio do que como uma possível opção. Fascínio que mantive pela vida fora.

Como entrou no PCP, em 1971? E porquê?

Foi um colega de Faculdade, o João Frois, que me levou para a UEC/PCP. Não foi difícil compreender que combater o regime, a polícia, a guerra colonial… Esse combate fazia mais sentido juntando-me a outros. Nessa altura, o PCP tinha uma grande força de atração.

Chegou a ter tarefas clandestinas. O que lhe era pedido para fazer?

Reuniões, ações de agitação e distribuição propaganda, manifestações, apoio a funcionários clandestinos, atividades deste tipo, militância de base.

Foi preso em 1972. Como é que isso aconteceu? Teve medo de ser torturado? Achava que ia aguentar?

Fui apanhado pela polícia a distribuir panfletos a exigir eleições livres em Portugal. Fui preso e umas horas depois levado para Caxias. Quando se era preso nunca se sabia o que poderia acontecer, embora presumisse que a PIDE sabia que eu era um simples militante. Durante o primeiro interrogatório percebi que a polícia queria saber quem me tinha dado os papéis e portanto era uma questão de não dizer. Foi o que fiz. Na segunda vez que me chamaram ao reduto sul, o dos interrogatórios, era para assinar um documento em que me comprometia a não ter atividade oposicionista e subversiva. Se não assinasse suspendiam-me o adiamento da incorporação, interrompiam-me o curso e mandavam-me para a guerra. Recusei-me a assinar. Chamaram-me mais vezes para eu voltar a ler – sempre em voz alta, pormenor engraçado – e assinar. Lá ia dizendo que assinar aquele papel era confessar atividades que não praticava e nunca saí dessa posição. Levei alguns bofetões e encontrões. Ao fim de duas semanas, puseram-me na rua, mais ou menos ao mesmo tempo que outros camaradas presos na mesma altura.

Com pouco mais de 20 anos integrou a União do Estudantes Comunistas (UEC). Como eram esses tempos? Alguma vez se envolveu em confrontos físicos?

Confrontos? Só com a polícia de choque e não eram propriamente um confronto, só um lado é que batia, o da polícia. Nós, os estudantes, fugíamos.

▲ Numa reunião da UEC. "Confrontos? Só a polícia batia. Nós, os estudantes, fugíamos" (Na foto, João Semedo está atrás, com as mãos a taparem-lhe a cara)

“Saí do PCP quando a mudança deixou de ser possível”

No PCP, percorreu todos os passos, de militante de base até ao Comité Central. Como é que foi esse processo?

A militância no PCP tem aspetos comuns à vida política noutros partidos. E tem aspetos próprios que distinguem o PCP de outros partidos: há uma maior regularidade e rotina de funcionamento, uma muito mais marcada verticalidade na dinâmica do seu funcionamento. A coletivização das decisões tanto é um formalismo como noutros casos é um entrave. Acho que não há uma justa medida e equilíbrio entre a responsabilidade coletiva e a iniciativa individual. Esse é um problema mal resolvido pelo centralismo democrático.

Nunca duvidou do rumo escolhido pelo partido?

Se não tivesse duvidado, bom, o mais natural era não ter saído do PCP. Se saí foi por entender que o projeto do partido estava politicamente esgotado. A esquerda precisava de novas respostas e alternativas. E, também, porque a vida interna não me satisfazia enquanto modelo e prática. Parecia-me muito pouco democrática.

O que pensou quando visitou países da órbita soviética?

Que a sociedade socialista que nos propúnhamos construir em Portugal seria muito diferente daquilo que os nossos olhos viam na União Soviética e noutros países do bloco comunista. Bem diferente na organização e no papel do Estado, nas liberdades e direitos e no próprio modelo económico.

Mudou-se para o Porto no final da década de 70 e tornou-se funcionário do PCP. Quais eram as suas funções?

Na maior parte do tempo, trabalhei com intelectuais, artistas, professores, quadros técnicos. Mas também tive tarefas relacionadas com a política de saúde, as relações com a imprensa e, já mais tarde, na organização da cidade do Porto.

No início da década de 90, aproximou-se da “terceira via”. Achou que era mesmo possível mudar o PCP?

Partilhei muitos dos seus pontos de vista. Saí do PCP quando estava claro aos meus olhos que essa mudança tinha deixado de ser possível. O partido já não tinha nem na direção nem nas suas fileiras quem pudesse promover e realizar a mudança necessária. Foi o que resultou do Congresso de 2000. Mas até sair, sim, admiti que certas mudanças seriam possíveis. Tanto acreditei que me bati por elas.

Em 1991, demitiu-se do Comité Central do partido e deixou de ser funcionário do PCP. Porquê?

Há razões políticas que já referi em termos gerais, mas houve uma causa própria: a votação pelo Comité Central da expulsão de alguns destacados camaradas (Barros Moura, Mário Lino, Raimundo Narciso e Judas). Votei contra e demiti-me no dia seguinte. Houve apenas três votos contra. Questões políticas resolvem-se politicamente e não com medidas administrativas. Pesou também – e não foi pouco – a forma como o partido avaliou os acontecimentos verificados durante o verão em Moscovo [a tentativa de golpe de Estado contra Gorbachev].

No final da década de 90, há uma nova tentativa decidida e organizada de alterar o rumo do partido, com o Novo Impulso, de Luís Sá. A morte dele, em 1999, foi um golpe para o projeto de mudança que defendiam?

A morte do Luís foi terrível, foi dramática, marcou pessoalmente os seus amigos e camaradas mais próximos. Foi um grande choque. O Luís era um excelente comunista, grande inteligência, capacidade e cultura políticas. Dito isto, o que derrotou o novo impulso foi uma relação de forças internas, com expressão no Comité Central e polarizada por Cunhal, adversa e contrária a essa dinâmica renovadora e que a ela se opôs e conseguiu subjugar, vencer, inverter.

Esta tendência foi derrotada no XVI Congresso do PCP, em 2000. É nessa altura que decide sair formalmente do partido. Porquê?

Houve um significativo esvaziamento do partido, na direção e por todo o partido. O abandono massivo de destacadíssimos comunistas, quadros que fizeram e construíram o partido durante a democracia portuguesa, muitos da geração da luta clandestina. O projeto do PCP tinha chegado para muitos ao fim da linha, nada havia a esperar. Um ponto final.

Como é que se corta com um projeto a que se dedicou toda a vida? Como é que isso marca? Tornou-se persona non grata para os seus antigos amigos, ou eram só “camaradas”?

Nada se corta de um dia para o outro, são processos que vão amadurecendo. São processos racionais, ideias que evoluem, mudam. E, claro, afetos que se interrompem ou se perdem. Gostava de distinguir situações diferentes: há os camaradas que são amigos e há os que são apenas camaradas, não são propriamente amigos, apesar de ligados por laços de solidariedade. Mas solidariedade não é amizade. Os amigos, até podem ter ficado alguns no partido, alguns ficaram, mas a amizade vem connosco, continua. Tenho amigos comunistas, isso não constitui qualquer problema, a não ser garantir uma série de boas discussões. Nunca me senti persona non grata junto do PCP ou dos comunistas. O que seria de todo incompreensível: sou um homem de esquerda, empenhado no socialismo, estou na mesma margem da vida que os comunistas. Não vejo por que razão nos deveríamos desconsiderar mutuamente.

Imagino que tenha convivido de perto com Álvaro Cunhal. Admirava-o? Como analisa a intervenção de Álvaro Cunhal na condução do partido sobretudo no pós-PREC?

Cunhal é uma grande figura do século XX português, um génio. Justifica toda a admiração e reconhecimento que lhe tem sido manifestado pelas mais variadas formas. Cunhal transformou um pequeno partido de quadros, formatado na resistência clandestina, numa grande força política de massas que influenciou de forma decisiva o processo democrático. Quando toda a direita, mais o PS, travou a dinâmica revolucionária e a esquerda se interrogava – deprimida e desmobilizada — sobre como prosseguir a luta e a caminhada para o socialismo fora de um contexto revolucionário, Cunhal apontou o caminho do aprofundamento da democracia nas suas quatro dimensões – política, económica, social e cultural — como estratégia para conduzir a sociedade portuguesa ao socialismo.

▲ "Cunhal é uma grande figura do século XX português, um génio." (Na foto, João Semedo está à esquerda de Cunhal)

PCP de hoje tem alguma coisa que ver com o PCP que conheceu? Revê-se neste partido? Foi por este PCP que, em certa altura, batalhou?

Não conheço suficientemente bem o interior do PCP para fazer avaliações e muito menos comparações dessa natureza. Hoje, olho para o PCP como qualquer outro observador — um observador atento e interessado, reconheço — e verifico que permanecem linhas que marcam uma continuidade com o passado do partido, com o que sempre foi e acho que continuará a ser. Na sua matriz, o PCP é o que era em 2000, de certa forma é o que sempre foi. Não creio que a originalidade atual – um governo PS com apoio à esquerda no Parlamento – seja reflexo de qualquer mudança muito profunda ou significativa no PCP. Penso que o PCP não podia ter feito outra escolha e tomado outra decisão. Mais do que o PCP, se quiser, mais do que os partidos, o que mudou foi a relação de forças entre eles.

O Bloco era “uma nova esperança” para a esquerda

Casou-se algumas vezes — cito uma expressão sua numa entrevista –, mas nunca falou publicamente sobre isso… Quantas vezes? É a vida de médico ou a política que fragiliza os casamentos?

É verdade que nunca falei. Nem vou falar. A minha vida pessoal não é uma revista cor de rosa. Direi apenas que não é a política nem a medicina que dá cabo dos casamentos. Eles acabam por si. É um modo de vida complicado, não é muito fácil viver a dois, são equilíbrios instáveis, difíceis. Exigem cuidado, atenção, vontade, paciência, amizade. Aprende-se, mas têm de ser os dois. Estou casado vai para 30 anos, uma aprendizagem a dois.

▲ João Semedo com o filho. "Somos muito próximos"

Está na política desde os 20 anos. Foi deputado durante dez anos. Teve altos e baixos. Estar na política teve repercussões na sua vida familiar? Acompanhou o crescimento do seu filho como gostava?

No balanço que faço desde os meus 17 anos, quando entro para Medicina, acho que teve muitas repercussões, demasiadas repercussões. Se perguntar aos que vivem comigo, elas ainda ficam maiores, mais densas e pesadas. Muitas ausências, muitas faltas, muitas falhas, muitas impossibilidades. A política, sobretudo exercida num plano de maior responsabilidade, tem exigências muito imperativas — não deixa escolha, não há opção. Deixei de fazer algumas coisas com o meu filho e não só. Mas, ainda assim, fiz muitas e essas memórias são ótimas para mim e para ele também. Somos muito próximos.

Durante o tempo em que esteve mais afastado do PCP, dedicou-se com maior empenho à Medicina. Chegou a estar num centro de abrigo para toxicodependentes. Mais tarde, foi médico e diretor num hospital especializado em doenças respiratórias e infeciosas. Lidou diretamente com pacientes com SIDA, por exemplo. Conviveu de perto com a morte. Essas experiências marcaram-no de que forma?

O dia a dia perante situações difíceis motivam-nos, dão-nos outra força e determinação para procurar contribuir para melhores respostas aos problemas. Julgo que o que mais me marcou foi exatamente isso: não desistir, não cruzar os braços, enfrentar as dificuldades, querer superar os obstáculos. Dirigir um hospital é uma oportunidade única de fazer isso. Acho que ganhei determinação e, também, o gosto pelo trabalho em equipa. Em seis anos, renovámos por inteiro o hospital, um hospital público no Porto, o Joaquim Urbano, remodelámos as instalações e inovámos nas modalidades de tratamento da SIDA e das hepatites. Isto foi possível porque a nossa equipa era fantástica, entendíamos-nos bem, completávamos-nos uns aos outros, com uma hierarquia mínima e uma proximidade máxima com os profissionais, os serviços, os doentes. E claro porque houve financiamento e aposta no SNS. Se fosse agora, de há uns anos a esta parte, com tantos cortes, muito pouco teria sido possível. Profissionalmente foram os meus melhores anos, o tempo em que mais me realizei, em que me senti mais útil.

▲ Semedo foi desafiado para integrar a lista do Miguel Portas ao Parlamento Europeu, em 2004

É convidado para o Bloco de Esquerda em 2003, por Miguel Portas. Em que circunstâncias surge esse convite? Aceitou-o sem hesitar?

Estava empenhado na criação e crescimento da Renovação Comunista. Conversava muito com o Miguel, éramos muito amigos. Fui acompanhando os primeiros anos do Bloco pelo que via e pelas narrativas do Miguel. Aos meus olhos o Bloco aproximava-se do que me parecia faltar à esquerda, uma nova esperança, uma nova ambição, uma lufada de ar fresco, uma dinâmica de juntar mais esquerda à esquerda. Integrei a lista do Miguel Portas ao Parlamento Europeu, em 2004, na base de um acordo entre a Renovação Comunista e o Bloco, aquela ideia forte de juntar as esquerdas.

Já agora: fez mais amigos, adversários ou inimigos na política?

Amigos e adversários deve andar ela por ela, nunca fiz essa contabilidade. Também nunca me movi muito por isso, uns e outros nascem da natureza da disputa política. Um ou outro adversário incluo nos amigos, mas são raras exceções. Mas, sim, também ganhei bons e grandes amigos. Inimigos também, reconheço. A luta política não é um mar de rosas, não saltitamos alegremente de consenso em consenso. Há contradições intensas, grandes diferenças e conflitos. Não pode deixar de haver inimigos, no sentido político.

Qual é a maior diferença entre o Bloco e o PCP no que respeita à vida interna? O Bloco é mais livre?

O Bloco tem uma estrutura mais leve, mais maleável, menos hierarquizada, a direção está mais próxima da base. Há menos rotina, organiza-se para fazer e não para organizar, para ter o partido arrumadinho. Por vezes simplificamos de mais, às vezes era preciso um pouco mais de cultura de partido. Acho que o Bloco tem uma relação mais próxima com a sociedade, há uma fronteira mais ténue. No Bloco, há inteira liberdade de pensamento e obviamente de opinião, de expressão, de discussão. As ideias circulam em todas as direções e sentidos e não apenas na vertical, do topo para a base. No Bloco, os estatutos consagram o direito de tendência, o direito a grupos de aderentes formarem tendências com base em plataformas políticas. Considero este modelo mais democrático, mais livre e, sobretudo, mais motivador da participação e da iniciativa militante. Não é isento de problemas, mas é indiscutivelmente mais livre.

Álvaro Cunhal e Francisco Louçã são comparáveis? Não lideraram partidos de um homem só?

São tantas as diferenças que é difícil vislumbrar aspetos comuns. Mas são dois grandes protagonistas da nossa história política, estão associados ao que de melhor a esquerda fez neste país. As diferenças entre ambos – não apenas ideológicas, mas também geracionais, profissionais, de experiência de vida, de mundividência — não apagam a genialidade de um e de outro. Esse ponto têm em comum.

Olhando para trás, considera que foi um erro o facto de o Bloco ter ajudado a chumbar o PEC IV de José Sócrates? E ter recusado reunir com a troika? Hoje teria apoiado essas decisões?

Bom, isso agora não interessa para grande coisa, o que está feito bem ou mal está feito, é experiência, património político. Mas repetirei o que já disse noutras ocasiões: erro teria sido aprovar o PEC. Acho que hoje não existiria Bloco, tal a convulsão e fragmentação da nossa base de apoio social e política. E, claro, sim, pela milionésima vez, devíamos ter reunido com a troika, como fizemos depois vezes sem conta, apesar da grande inutilidade dessa reunião — como aliás de todas as que tivemos com eles.

A coordenação paritária não foi “uma decisão errada”

▲ A coordenação a dois "não vingou, não se afirmou, não resultou". "Mas não foi um erro"

Como é que surge o desafio para fazer parte da coordenação paritária com Catarina Martins? Foi um erro?

Surge no quadro da discussão que a direção do Bloco travou sobre as soluções para a coordenação na sequência da substituição do Francisco, em 2012. Não, não foi um erro. Foi a opção que recolheu a maioria das opiniões favoráveis, aliás, melhor dizendo, uma muito ampla maioria. Não vingou, não se afirmou, não resultou, é verdade. Mas isso não significa tenha sido uma decisão errada. Não vi qualquer outra com mais apoio, nem melhor. Num partido democrático não há outra forma de escolher, ver quem recolhe a maioria.

Esta solução foi criticada por alguns militantes do Bloco de Esquerda, como Daniel Oliveira e Ana Drago. Acha que o que aconteceu a seguir veio a dar razão aos críticos?

Acho que nem eles acham isso. Mas, nestas coisas, não há lições antes do tempo. Este processo ensinou-nos a todos. O Bloco amadureceu, ganhou consistência, é hoje uma força sólida. Não foi tempo perdido.

Surpreendeu-lhe a decisão de Pedro Filipe Soares de avançar para a liderança do Bloco, em 2014? Sentiu-se traído?

Só se surpreende quem anda distraído. Não é o meu caso, ou se quiser, não era o meu caso. Senti que um grupo de companheiros, vários deles com grandes responsabilidades na condução do Bloco desde a sua fundação em 1999, estavam a escolher um caminho erradíssimo capaz de não só romper a unidade do Bloco como comprometer o seu futuro.

O Bloco entrou num ciclo de maus resultados eleitorais, teve uma convenção muito dura, com duas alternativas altamente vincadas. Perante o impasse, decidiu afastar-se da direção. Porquê?

Há aí uma imprecisão que parece um pormenor mas é um “pormaior”: é que não me afastei da direção, da coordenação, perante o impasse; afastei-me depois de ultrapassado o impasse e de estarem restabelecidas as condições para uma direção coesa do Bloco, unidade alcançada através da criação de uma comissão permanente que seria a coordenação do Bloco e da escolha de uma porta-voz, a Catarina Martins. Nesse formato, entendi que era dispensável a minha presença.

Chegou a pensar que poderia ser o fim do Bloco enquanto partido relevante na cena política?

No final de 2014, início de 2015, havia suficientes razões e argumentos para afastar esse receio. O que veio a seguir mostrou que não basta uma campanha insistente e sistemática anti-Bloco para acabar com o nosso projeto. O Bloco ganhou raízes na sociedade como partido de esquerda, movimento socialista e força popular.

Como é que se explica que um partido que todos diziam estar moribundo tenha tido uma votação com aquela expressão, em 2015? Estava à espera de um resultado daqueles?

Não há milagres e parece-me que a explicação é relativamente simples e clara: havia um profundo desejo de mudança, de por fim à austeridade e ao governo da direita PSD/CDS. A campanha do PS, as propostas de António Costa, em pontos muito importantes para os que queriam uma mudança de política, eram muito tímidas, pouco distintas das de Passos e Portas, demasiado próximas da direita. O PS fez uma campanha inclinada para a direita. Ao contrário, o Bloco centrou a sua proposta naqueles pontos que eram fundamentais para a mudança desejada por muitos, desafiou o PS para um entendimento em torno dessas políticas muito concretas e bem definidas. A Catarina Martins foi uma extraordinária protagonista desta estratégia, dando força, clareza e convicção ao desafio que fez a António Costa. Catarina Martins fez os eleitores compreenderem que a base da mudança estava no crescimento do Bloco e que os seus votos seriam a alavanca para deslocar o PS para uma política de rotura com a austeridade e a direita. O Bloco teve uma estratégia acertadíssima e a Catarina Martins um super desempenho. Se quer que lhe diga, nem uma coisa nem outra foram surpresa para mim.

Mesmo doente, falou com Catarina Martins durante o processo de negociações à esquerda e com o PS. Nunca duvidou daquele caminho?

O ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim, fui várias vezes operado, não estive muito presente, tão presente quanto gostaria de ter estado. Mas nunca tive nem tenho qualquer dúvida sobre o caminho escolhido. A mudança na relação de forças – PS ou deixava a direita governar ou entendia-se com a esquerda para governar – era única e original. Permitia uma discussão com o PS que não fosse uma rendição, permitia alcançar acordos importantes para mudar muita coisa na política e na governação. Não podíamos desperdiçar a oportunidade, tanto que procurámos este momento. Afinal de contas, o Bloco foi criado com a ambição de mudar a política portuguesa e é isso que estamos a fazer, para desespero e grande irritação da direita. Não é um percurso isento de problemas e interrogações mas é o que temos de fazer. Não tenho qualquer dúvida ou hesitação sobre isso. É o caminho certo e o Bloco está convictamente empenhado em continuá-lo.

Existe a ideia de que Bloco de Esquerda e PCP estão condenados a coabitarem com o PS até às próximas eleições. O primeiro a quebrar será responsabilizado politicamente. O Bloco de Esquerda corre esse risco?

Ninguém está obrigado a nada. A política realizada pelo Governo tem vindo a responder, concretizando o que está estabelecido nos acordos com o PS. Muita coisa decidida pelo Governo seria feita de forma diferente pelo Bloco. São conhecidas as áreas de desacordo e divergência. Está tudo muito claro e assumido por todas as partes envolvidas nesta maioria à esquerda. O Bloco de Esquerda mantém a sua autonomia e os outros também. Confio no futuro desta solução, na capacidade daquela maioria ir superando novos problemas e desafios. Não vejo razão para que assim não seja, sem qualquer calculismo sobre quem tira mais ou menos vantagens deste ou daquele cenário. O único risco é deixar de responder à esperança das pessoas em novas políticas para os seus velhos problemas.

▲ A doença obrigou-o a afastar-se do Parlamento. "Sinto saudades, é evidente"

Qual é a alternativa à permanência de Portugal na União Europeia e no euro? A escolha faz-se entre vivermos isolados, com acordos pontuais com outros Estados, ou entre pertencermos a um “clube” dos países do sul?

A várias velocidades, como os líderes das maiores potências europeias anunciam para o futuro próximo da União, significa caminhar a alta velocidade para a desintegração da União Europeia e para o fim deste modelo. O que virá a seguir depende muito de como se chegará a esse ponto. Mas não duvido que países com realidades sociais, económicas e financeiras aproximadas possam encontrar plataformas de cooperação e até de políticas comuns em múltiplos domínios.

“O Bloco será a novidade na Câmara do Porto”

Porque decidiu avançar para a Câmara Municipal do Porto? É uma forma de provar a si mesmo e aos outros que está aí para as curvas?

Não, não foi para provar fosse o que fosse. O desafio é outro, é político: contribuir para melhorar a vida dos portuenses, num momento em que a cidade vive novos problemas e desequilíbrios sem que os velhos tenham sido resolvidos. Contribuir para juntos encontrarmos um rumo para a cidade, novos equilíbrios entre a pressão do turismo e a qualidade de vida, para chamar turistas não é preciso afastar quem vive e trabalha na cidade. Candidato-me também para que a esquerda, os socialistas, tenham uma proposta e um projeto que os mobilize nestas eleições. Sou um candidato de esquerda, um candidato socialista, numas eleições em que o PS se junta ao CDS na lista de Rui Moreira.

A solução política encontrada no Parlamento condiciona o combate político nas autárquicas?

A minha candidatura é a prova provada de que não há qualquer condicionalismo seja de que natureza for. O PS no Porto está com Rui Moreira e com o CDS, a opção é do PS. Seria sempre estranho mas, por maioria de razão, no atual contexto em que o PS governa com acordos à sua esquerda, é de facto estranho ver o PS na mesma lista do CDS, é mesmo uma coisa aberrante. Mas não limita absolutamente nada, pelo contrário, até acho que densifica a minha responsabilidade de lançar e construir uma candidatura que responda e motive as convicções dos socialistas.

A corrida eleitoral será naturalmente diferente… Como se prepara uma campanha nestas condições? Como fará nos comícios com as limitações que tem na voz?

Falo e comunico perfeitamente, a minha voz é que não é a que era, é muito diferente do que era, é grave, rouca, metálica, por vezes parece-me a voz de um robot. Falo e todos percebem o que digo, com ou sem microfone, sentado ou em pé. Só tenho uma voz diferente, não é muito bonita, mas ouve-se perfeitamente.

Acredita que vai conseguir ir buscar votos do PS? A que nível de votação pensa chegar?

Rui Moreira é apoiado pelo CDS e, por muito estranho que pareça, pelo PS, situação que tem merecido muita contestação pública no PS. Acredito que o voto é livre e que muitos eleitores de todos os quadrantes votarão na minha candidatura, eleitores socialistas e de outros partidos. A cidade conhece-me bem, fui eleito três vezes como deputado pelo Porto. As pessoas sabem que a minha presença na Câmara é uma garantia de seriedade e transparência, maior preocupação com os cidadãos e mais capacidade em resolver os seus problemas. Acredito que em outubro o Bloco de Esquerda será a novidade na Câmara do Porto, a nova força política presente no executivo, o primeiro passo para mudar a política municipal.