Índice

Índice

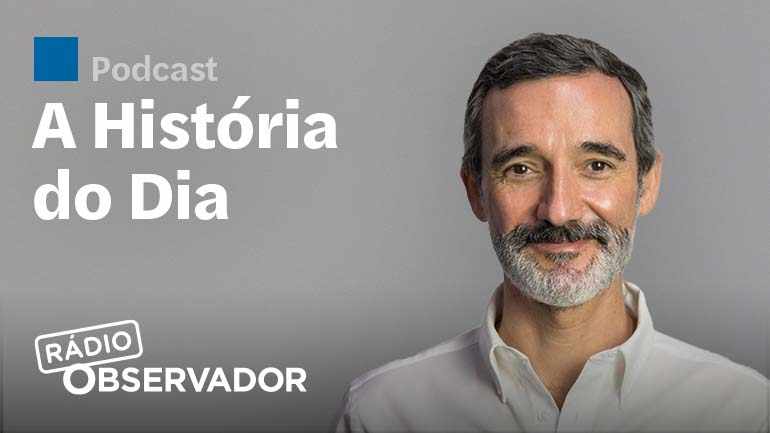

Álvaro Laborinho Lúcio, 82 anos, é uma das figuras da Justiça portuguesa. Começou por ser procurador em 1968, entrou para a magistratura judicial em 1973, foi diretor do Centro de Estudos Judiciários a partir de 1980, ministro da Justiça entre 1990 e 1995 e jubilou-se como juiz conselheiro do Supremo de Tribunal de Justiça.

Precisamente por ter conhecido por dentro o sistema judicial ao longo de mais de 40 anos carreira e por ter acompanhado e participado na construção de um Estado de Direito democrático — que, no que diz respeito ao Poder Judicial, assenta em tribunais independentes e numa autonomia do Ministério Público face ao Poder Executivo —, Laborinho Lúcio é um dos interlocutores obrigatórios para ouvir sobre a reforma da Justiça que todos clamam.

Numa longa conversa, no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador, o ex-ministro da Justiça propôs a criação de um novo órgão denominado Conselho Superior de Justiça — que deve ser liderado pelo Presidente da República e deve congregar o Governo, a Assembleia da República, as magistraturas e a advocacia para se estabelecer uma plataforma de diálogo e de decisão sobre o governo da Justiça.

Além de alterações legais na fase de instrução criminal e uma restrição na aplicação da prisão preventiva e na autorização de escutas telefónicas, o juiz conselheiro jubilado propõe a criação de uma nova figura processual: o abuso do direito de acesso que permita promover a eficiência da Justiça, combater manobras dilatórias e evitar casos em que os processos se arrastam no tempo. A proposta é feita em abstrato mas questionado sobre o facto de a Operação Marquês ser vista como um exemplo da morosidade da Justiça, Laborinho Lúcio diz que, do ponto de vista da opinião pública, o caso que envolve José Sócrates é um “exemplo de tudo o que não deve acontecer”.

A Operação Influencer ou o caso da Madeira obrigam a repensar o sistema de Justiça ou a afinar o modelo que foi sendo construído em 1976?

Não posso falar de casos concretos mas posso dizer que há que repensar o modelo de Justiça. Estamos a atravessar um período que podemos classificar como sendo de crise — num sentido positivo e saudável. Há interrogações, há formas de funcionamento que são, por vezes, difíceis de serem compreendidas pela comunidade dos cidadãos. E talvez isso seja um bom estímulo para que nós paremos um pouco para pensar, para ver qual é o estado da arte e ver se há ou não há motivo para introduzir aqui ou ali algumas alterações. Mas não precisamos fazer, na minha opinião, uma revisão de fundo. Temos um bom sistema de Justiça. A minha ideia é que se trata de um modelo incompleto. Temos de completar esse edifício.

Vamos abordar as suas propostas em pormenor. Mas primeiro vamos fazer uma pequena viagem no tempo para termos um ponto de partida para a nossa conversa. A Constituição de 1976 assegura sem reservas o princípio da separação de poderes, mas na Assembleia Constituinte houve uma grande discussão sobre o que era a autonomia do Ministério Público (MP). Estiveram em campo duas teses: uma que vê o MP como um membro da administração e que está sujeito a uma tutela do poder político e outra que vê o MP como o promotor da ação penal em nome do superior interesse da justiça. No final, quem é que ganhou?

Se colocamos a questão nesses termos, podemos dizer que ganhou a segunda versão. Sobretudo porque, desde logo, ficou esclarecido que o MP era verdadeiramente uma magistratura — e isso jamais foi posto em causa. O debate foi muito intenso, não apenas na Constituinte, mas também depois aquando da formulação das primeiras leis, nomeadamente a primeira Lei Orgânica do MP em 1978, no tempo do I Governo Constitucional. É muito interessante olharmos para esses tempos porque vamos ter surpresas interessantes.

[Já saiu o segundo episódio de “Matar o Papa”, o novo podcast Plus do Observador que recua a 1982 para contar a história da tentativa de assassinato de João Paulo II em Fátima por um padre conservador espanhol. Ouça aqui o primeiro episódio.]

Qual foi a surpresa nesse debate de 1978?

Quem levantou questões sobre o que deveria ser a dimensão da autonomia do Ministério Público que seria consagrada na Lei Orgânica do MP foi o então primeiro-ministro. O dr. Mário Soares dizia que não era aceitável que houvesse uma desvinculação absoluta do Ministério Público face ao Governo, na medida em que era o Poder Executivo que tinha o predomínio e o poder para desenvolver a ação penal e, sobretudo, a investigação criminal.

Para definir a política criminal do país.

Exatamente. E essa questão persistiu ao longo do tempo e é talvez um dos pontos centrais no debate atual. Julgo que não precisamos de responder de maneira diferente ao modo como eu respondi à primeira pergunta: não há necessidade de modificar, na essência, o estatuto do MP. Mas há uma absoluta necessidade de o clarificar.

Em que sentido?

Em termos internos. E aqui entra a questão da hierarquia. O ADN do MP, enquanto magistratura, não está na autonomia, mas sim na hierarquia. A grande diferença entre a magistratura do MP e a magistratura judicial, é que o MP é uma magistratura hierarquicamente subordinada em termos internos, enquanto a magistratura judicial tem no seu ADN a total independência de cada magistrado.

Cada juiz é um titular de órgão de soberania, logo é independente.

Exatamente. Ora bem, isto não retira valor ao MP enquanto magistratura, pelo contrário. É que a partir de um momento em que o MP é portador da hierarquia que define verdadeiramente o seu ADN, é aí que essa magistratura vai, de certo modo, inserir a legitimidade que lhe dá depois a autonomia, que tem uma dimensão muito semelhante à da independência — mas, atenção, tal dimensão semelhante à independência tem de ser considerada coletivamente, onde impera o princípio da hierarquia, e não individualmente, como acontece como os juízes.

É justamente por ter esse princípio hierárquico que o MP pode, enquanto magistratura, responder às exigências da investigação criminal moderna, organizada e transnacional. E essa actividade tem que ser exercida com autonomia face ao Governo.

“É claro que o poder político não pode dar instruções à PGR sobre determinada investigação”

Como poderemos afinar o modelo do MP que assenta na hierarquia e na autonomia?

Não deixar que exista uma sobreposição da autonomia sobre a hierarquia — como pouco a pouco tem vindo a acontecer. A autonomia está consagrada, tem que ser respeitada, agora essa autonomia é respeitada exatamente porque a hierarquia interna tem de funcionar para dar sentido ao próprio corpo da magistratura.

O regime democrático aprofundou a autonomia do MP com a revisão da lei orgânica do MP em 1986 e com a revisão constitucional de 1989. Como ministro da Justiça, clarificou em 1992 que as instruções do Governo ao MP, que antes eram muito mais alargadas, ficariam restringidas a matérias relacionadas com as ações possíveis em que o Estado seja parte. Tendo em conta este edifício jurídico, a que se junta o Código de Processo Penal de 1987 que transformou o MP em titular do inquérito, é claro que o poder político não pode dar instruções ao procurador-geral da República sobre que deve fazer em determinado caso?

Isso é claro e é assim que deve ser. Essas instruções não podem acontecer. Das duas uma: ou assumimos que o MP tem um estatuto de autonomia que lhe é próprio enquanto magistratura ou então criamos uma série de exceções que acabam por retirar cimento e substância a esse edifício que construímos ao longo dos anos.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

É preciso colocar historicamente a minha iniciativa de acabar com as instruções que o Governo podia dar à Procuradoria-Geral da República — decisão que manteria hoje nas mesmas circunstâncias. É que havia um conjunto de competências que o MP tinha então que não faziam nenhum sentido, tendo em conta o seu estatuto de autonomia. Por exemplo, o procurador-geral da República continuava a ser o diretor do Boletim do Ministério da Justiça, enquanto que o Gabinete de Documentação e Direito Comparado do Ministério da Justiça estava instalado na Procuradoria-Geral da República e em grande parte funcionava como se fosse um órgão da Procuradoria-Geral da República.

Havia uma confusão entre o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República?

Sim. Havia uma série de competências que vinham do tempo da ditadura em que o Ministério Público dependia do Governo. Entendi que a autonomia do MP tinha de estar consagrada inequivocamente mas, por outro lado, o Poder Executivo tinha de recuperar competências que eram naturalmente suas.

“Precisamos de um novo órgão: o Conselho Superior de Justiça”

Há cada vez mais vozes que defendem um reforço do escrutínio e responsabilização externa do Ministério Público. Concorda com essa ideia?

Depende do que nós entendermos por responsabilização e escrutínio externo.

Quem defende isso fala muito no escrutínio democrático do Ministério Público.

Não há aqui a necessidade de abrirmos exceções quanto a órgãos relativamente aos quais tenha de haver um determinado escrutínio especial. Evidentemente que, em democracia, não há nenhum poder, sobretudo nenhum poder público, que não deva ser escrutinado, que não esteja sujeito a accountability e que não tenha de prestar contas. E aí temos de confessar que o nosso sistema é relativamente frágil nessa dimensão.

O poder político deve fazer esse escrutínio no âmbito do Conselho Superior do MP, por exemplo.

Há várias hipóteses em aberto. Há muito tempo que defendo que falta criar um chapéu que una os diferentes elementos do sistema. Criamos um excelente sistema de funcionamento da Justiça, conseguimos caminhar para instrumentos de garantia de independência particularmente significativos, apostando desde logo no auto-governo das magistraturas com órgãos como o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativo e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público, sem esquecer a Ordem dos Advogados. Temos vários pilares no nosso sistema de Justiça, mas não há nenhuma comunicação entre eles, não há quaisquer vasos comunicantes.

Entende que deve ser criado um novo órgão?

Sempre entendi que falta o que tenho sempre designado ao longo do tempo como o Conselho Superior de Justiça. Será um órgão para criar um espaço de cooperação e de co-responsabilização — que é absolutamente essencial para a definição de uma estratégia de intervenção do setor da Justiça e que possa ser, inclusivamente, o órgão de resposta a muitas das questões de difícil compreensão que encontramos no sistema nos últimos tempos.

O Conselho Superior de Justiça que defende não levaria à extinção dos atuais conselhos de auto-governo das magistraturas?

Os atuais conselhos manter-se-iam com uma perspectiva diferente. Vou dar uma imagem: os cidadãos assistem uma vez por ano à cerimónia de abertura do ano judicial, em que temos o Presidente República, o Presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, a ministra da Justiça, o presidente do Supremo, o procurador-geral e a bastonária da Ordem dos Advogados. Todos eles têm o seu discurso, dão-nos um pouco o ponto da situação do estado da Justiça em Portugal e vão à sua vida. Não comunicam uns com os outros e nunca mais se encontram.

O órgão que defende seria para todos os operadores judiciários comunicarem entre si. Seria liderado por quem?

Seria liderado pelo Presidente da República e deveria ter elementos significativos em representação do próprio Chefe de Estado, do Governo da Assembleia da República, das magistraturas e da advocacia. Os atuais conselhos [da magistratura judicial e do MP] seriam as secções do novo Conselho Superior de Justiça e exerceriam em concreto o poder disciplinar e o poder de gestão de cada uma das magistraturas — poderes esses originariamente pertencentes ao Conselho Superior de Justiça.

Só para perceber como é que esse novo órgão funcionaria. Por exemplo, as polémicas em redor do caso da Madeira e da Operação Influencer seriam discutidas nesse novo Conselho Superior de Justiça?

Claro que sim, preservando obviamente os princípios fundamentais. Quando estamos a discutir o Estado de Direito nós precisamos de partir sempre deste princípio: a independência dos tribunais e a separação de poderes é inegociável. Não se trataria de discutir o processo, mas nada impediria que questões como, por exemplo, a da comunicação externa, fossem avaliadas por um órgão desta natureza.

Qualquer alteração que Portugal faça nesses princípios esbarrará sempre nas regras do Estado de Direito da União Europeia.

É claro. Mas não é isso que está em causa. O que não podemos é ser influenciados pela ideia de que cada vez que pretendemos encontrar uma forma de cooperação entre os vários poderes do Estado, tal ideia está a colocar em causa a independência do poder judicial ou a separação de poderes. Aliás, a resposta sistemática que é dada de dentro do sistema de Justiça, inspirado na preservação da independência e da separação de poderes, em determinados momentos atinge limites que já não são aceitáveis porque, evidentemente, nunca é isso que está em causa. Precisamos sim de fazer partilhas de responsabilidade e de cooperação no que tem a ver com as áreas de gestão.

“Para concretizarmos o Estado de Direito, precisamos de eficácia e transparência”

O sistema penal tem um paradoxo: uma discrepância muito acentuada entre o tempo médio de resolução da Justiça comum (1 a 2 anos) e a morosidade na resolução dos processos do crime económico (8 a 10 aos). Temos de equilibrar melhor as liberdades e garantias dos cidadãos com a eficácia da administração da Justiça?

Não devemos partir para a questão assim. Porque se o fizermos, partimos logo com um handicap, que é a aceitação de que temos de pôr em causa algumas das garantias do Estado de Direito para poder caminhar no sentido da eficácia. E isso nunca ninguém quer pôr em causa. Não é só a separação de poderes que distingue a democracia. O respeito pelas liberdades e garantias também diferencia a democracia.

Os primeiros valores do Estado de Direito são o primado da lei, os direitos humanos, o pluralismo democrático, são os três fundamentais. E a partir dos direitos humanos, do pluralismo democrático, emerge um conjunto de outros direitos fundamentais e valores fundamentais que são os que marcam aquilo que eu diria a superestrutura do Estado de Direito. Agora, evidentemente que não podemos ficar pela proclamação desses valores, temos que os concretizar.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

E ao concretizarmos esses valores, precisamos de o fazer com eficácia e com transparência, de forma a impedir que a ineficácia e a falta de transparência coloquem em risco os mesmos. Se colocamos as questões assim, estamos a querer equilibrar valores que são diferentes entre si. E ao equilibrá-los nunca podemos pôr em causa aqueles valores que são fundamentais, porque é para eles que procuramos uma resposta.

Vou colocar a questão de outra forma: a morosidade processual é um problema?

Como disse, e ao contrário do que as pessoas pensam, a justiça portuguesa compara bem com os restantes países de uma maneira geral.

Na justiça penal em geral, sim.

Exato. Mesmo na Justiça civil, a morosidade também já não é um problema como era antes.

Sim, isso já mudou.

O único grande problema é de facto a Justiça administrativa e fiscal.

Sim. Mas gostaria de concentrar-me apenas na jurisdição penal e na discrepância que lhe referi há pouco entre a Justiça penal comum e os crimes económico-financeiros.

Nesse tipo de processos mediáticos, temos sempre que responder à pergunta canónica que é: temos uma Justiça para ricos e uma Justiça para pobres? Evidentemente que não temos uma Justiça para ricos e outra para pobres. O que nós temos é pobres e ricos. E como a Justiça está feita por forma a permitir que seja acessível por todos, os que têm mais capacidade económica, usam mais facilmente as liberdades e garantias que são colocadas à sua disposição.

Isso deve dar lugar a uma maior preocupação com a eficácia?

Como princípio, não. Agora vou dar um exemplo sobre a importância da eficácia. Aqui há uns anos, a interpretação que era feita da Constituição indicava que ninguém podia ser julgado criminalmente sem estar presente no julgamento. O que fazia com que os julgamentos fossem sucessivamente adiados, porque o réu simplesmente faltava aos julgamentos, justificava a falta (porque estava doente). Chegou a haver julgamentos adiados mais de dez vezes. Alterou-se a lei, no sentido de indicar que ao fim de duas ausências, o julgamento fazia-se mesmo na ausência do arguido. Repare, ganhou-se a eficácia. Tem-se uma Justiça pior por causa disso? Eu digo: não se sente que tenha ficado. Mas houve um recuo em matéria de direitos. E isso, como solução, não pode tornar-se regra.

É um bom exemplo.

Já agora, vou contar-lhe um pequeno episódio que aconteceu durante uma reunião de ministros da Justiça da União Europeia em que participei. Em conversa com a minha colega alemã, perguntei-lhe: “Como é que na Alemanha se resolveu o problema dos réus que faltavam ao julgamento.”

E ela diz-me: “Mas qual problema?”

“O problema dos réus que não vão ao julgamento”, expliquei.

“Os réus vão ao julgamento na Alemanha. Não vejo onde está o problema”, responde a minha colega.

Depois faz uma pausa e pergunta: “Em Portugal há algum problema?”

Respondi–lhe: “Não! Estamos aqui no intervalo e eu queria só conversar um pouco consigo.” (Risos)

A figura processual do abuso de direito e a Operação Marquês

É interessante que refira esse exemplo porque o conhecimento empírico que vou tendo sobre outras jurisdições da União Europeia levam-me a pensar que há um equilíbrio diferente entre as liberdades e garantias e a eficácia.

Não sei se é diferente…

Pelo menos, a questão da eficácia tem um valor maior.

Há regimes europeus que têm uma longa tradição democrática que dá origem a um respeito enorme pelas suas instituições, nomeadamente pelos tribunais. Isso é óbvio no modelo anglo-saxónico. Mesmo com as dificuldades que encontramos no modelo norte-americano, é difícil descobrir um americano que esteja contra o funcionamento da sua Justiça.

O nosso sistema é muito diferente e devemo-nos comparar os modelos da Europa continental, não?

Sim, sim, somos latinos. Agora, isto tudo para dizer o quê? Não gostaria que nós caminhássemos no sentido da diminuição das garantias. Agora, talvez haja um eventual caminho para estudar um melhor equilíbrio. Por exemplo, prever a figura do abuso de direito no acesso à Justiça. O acesso é universal, evidentemente lá está a dificuldade das pessoas com dificuldades económicas.

Podemos falar em litigância de má-fé?

De certo modo, não deixaria de ser uma litigância de má-fé. Mas é uma litigância mais voltada para o direito judiciário, isto é, para o funcionamento do sistema, e não tanto para o lado jurídico em que ele se analisa. Em síntese: a ideia andaria em torno da necessária correspondência entre a máxima liberdade prevista no direito de acesso à Justiça e o máximo de respeito pela Justiça no exercício desse direito.

Não quero que se pronuncie sobre o caso concreto mas num dos processos mais mediáticos da Justiça portuguesa, há um arguido que já apresentou mais de 40 recursos e incidentes processuais num processo que já dura há 10 anos — que já tem uma pronúncia para julgamento mas ainda não tem uma data para o início do mesmo. Dos 40 recursos, mais de 20 foram incidentes de recusa de juiz. Estou a falar da Operação Marquês e é o melhor exemplo de como a administração da Justiça não é muito eficaz nos processos do crime económico.

Tenho que dizer que não posso falar em concreto do processo.

Não lhe peço isso. Estou só a dar um exemplo em que a proposta que fez podia ter uma aplicação prática.

Há um aspecto em que podemos convergir. Por aquilo que os cidadãos conhecem a partir do exterior — não estou a falar do interior do processo porque não o conheço —, a Operação Marquês pode ser um exemplo de tudo o que não deve acontecer. Temos ali tudo o que não deve acontecer.

Do ponto de vista da tramitação processual?

Diria até de vários pontos de vista, mas não vale a pena caminhar por aí. Porque aquilo gera uma enorme perplexidade em todos nós. E corremos o risco, inclusivamente, de que venha a terminar por uma prescrição do procedimento criminal.

Já houve crimes que prescreveram, nomeadamente os de falsificação de documento.

Exatamente, já houve crimes que prescreveram…

A prescrição dos principais crimes, nomeadamente de corrupção, começa a ocorrer a partir de 2032… Deixe-me desenvolver a sua ideia para uma nova figura processual relacionada com o abuso de direito. Como é que isso se poderia concretizar na prática. Por exemplo, os incidentes de recusa de juiz — que costuma ser um expediente dilatório — poderiam ser decididos pelo próprio juiz ou a partir de segunda ou terceira tentativa deixava de ter efeitos suspensivo?

Por exemplo, podia ser uma hipótese. Outra hipótese seria um reforço do poder do juiz, em determinadas circunstâncias e de forma muito limitada, para recusar o próprio recurso ou a própria invocação de nulidades, etc. Isso teria de ser estudado.

Está só a falar de um princípio que merece ser estudado.

Sim. Mas precisamos ir um pouco mais longe. Repare, se pudéssemos ter um órgão estratégico [Conselho Superior de Justiça], talvez já tivéssemos avançado muito mais. Esse é, sem dúvida, o lugar próprio para abrir e conduzir uma discussão profunda sobre todas estas matérias e encontrar um vasto conjunto de propostas que não só garantem um consenso alargado, como responsabilizam cada membro pela posição que tomou. É isso que significa cooperação e co-responsabilização. É afinal também isso que responde à previsão constitucional da interdependência de poderes do Estado.

Há outras áreas que mereçam reflexão?

Sim, precisamos ir um pouco mais longe. Por exemplo, a fase de instrução criminal. O juiz de instrução foi concebido para ser o garante da legalidade dos atos que necessitam da sua autorização na fase de inquérito e para presidir à fase de instrução criminal que pode ser requerida pelos arguidos que foram acusados pelo Ministério Público, de forma a contestarem essa mesma acusação. O problema é que a admissão da fase de instrução criminal deveria ser excecional mas está a transformar-se na regra.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O que retiro da minha experiência é que, de uma maneira geral, a defesa não requeria a instrução. Um pouco na ideia de que isso seria a antecipação da defesa, e preferia deixar a defesa para os julgamentos. E, agora de repente, o requerimento de abertura da instrução é a regra, o que mais uma vez, vai conduzir ao condicionamento temporal da eficácia da Justiça. Aqui admito que possa haver um espaço de intervenção que tinha de ser estudado, analisado, com muito rigor.

Além da instrução criminal, que mais alterações promoveria?

Na área das liberdades e garantias dos cidadãos — que necessitam de ser reforçadas. Temos visto, por exemplo, aplicação de prisão preventiva em excesso e isso tem sido muito bem estudado. Aliás, Portugal é um dos países com a maior prisão preventiva no contexto geral da Europa.

Outros exemplos, o uso recorrente de escutas telefónicas como meio de obtenção de prova. As escutas têm que ser um instrumento excecional de utilização na investigação criminal e não ser absolutamente recorrente, nem durar tempo infinito sem saber exatamente em que medida que estão a contribuir para a prova de um determinado facto sobre o qual se está a investigar.

As interceções telefónicas e de outra natureza tecnológica são obrigatoriamente autorizadas e controladas por um juiz de instrução criminal.

Também são, mas não é isso que faz com que sejam sempre legitimadas no sentido de que se tenham sempre como normais.

Devíamos definir um determinado tempo para que elas sejam feitas?

Presumo que sim.

Restringir ainda mais os crimes onde as escutas telefónicas possam ser feitas?

Também admito que sim. Penso devíamos revisitar em geral a matéria da escutas telefónicas. Seja nessa matéria, seja noutras eventuais propostas de alteração que acabei de elencar, estamos a falar de um trabalho de grande complexidade que tem de ser feito.

O Manifesto dos 50. “Não há nada tão político como a Justiça”

Acabamos de ter uma longa conversa sobre as suas ideias sobre a reforma da Justiça — que é também o objetivo do chamado Manifesto dos 50 que teve um grande impacto mediático. Como viu este manifesto?

A minha reação ao Manifesto dos 50 é uma reação de abertura. As pessoas têm um pensamento crítico sobre qualquer espaço de funcionamento do Estado, devem manifestá-lo e devem assumir a responsabilidade por aquilo que manifestam e devem, inclusivamente, no terreno, lutar e bater pelas ideias que têm.

Portanto, a minha posição nunca é a de me fechar numa trincheira, empurrar os subscritores de um Manifesto para dentro de outra trincheira e desatarmos a disparar a ver quem morre.

Ao longo desta conversa fez várias propostas de reforma que, se calhar, muitos dos subscritores do Manifesto dos 50 subscreveriam.

Não sei se subscreveriam… Enfim, talvez sim, talvez não. Não me preocupo com isso. Fui ministro da Justiça durante cinco anos e faço parte do grupo dos responsáveis por aquilo que não foi feito. E gostava de deixar claro que as minhas propostas são para discutir e eu próprio tenho perfeita abertura para as rever ou reconsiderar alguma das propostas que fiz.

O Manifesto 50 aborda a temática da mediatização da justiça e responsabiliza a comunicação social pela realização de “julgamentos populares”, de “boicote à investigação criminal” e de “atropelar os mais elementares direitos de muitos cidadãos”. Como vê o equilíbrio entre a necessidade de proteger a investigação através do segredo de justiça e o escrutínio jornalístico que inevitavelmente que é feito?

Vejo com uma naturalidade talvez até estranha, se se entender assim. Também parto do princípio de que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de informação é absolutamente estruturante e essencial do Estado de Direito. E, portanto, mesmo os abusos e excessos de liberdade de imprensa — que existem — não devem ser motivo para que se reduza a liberdade de imprensa.

Há um problema quando se diz que o segredo de justiça defende a honorabilidade das pessoas e a presunção da inocência… O segredo de justiça não serve para nada isso. Serve apenas para garantir a qualidade e para proteger a investigação, mais nada. E é por isso é que o segredo desaparece quando há acusação. Por outro lado, os atos de justiça são públicos, não são secretos. Se há aí falência, é falência de informação e de comunicação sobre os atos de justiça e não um excesso de informação.

Julgo que é muito importante, isso sim, é formar e educar cidadãos com consciência crítica, que sejam capazes de dialogar criticamente com a informação que lhes é passada. Porque há, efetivamente, um salto que foi dado nos últimos tempos, e que não deixa de ser preocupante, e que é o salto da passagem de uma informação que consolidava a opinião para uma percepção. E nós hoje trabalhamos muito sobre a perceção, trabalhamos um pouco sobre a informação. E a perceção desenvolve-se muito com a desinformação também.

Vê o Manifesto dos 50 como abertura no sentido construtivo de se começar a debater uma reforma da Justiça?

Acho que sim. Isso é que me parece que é decisivo. E não fazer isto numa militância que não seja uma militância de serviço cívico, de civismo, de cidadania. E não necessariamente uma militância que vai gerar vencedores e vencidos.

Hoje, porventura, não há nada tão político como a Justiça. E daí que era preciso acabar de uma vez por todas com a expressão “à Justiça o que é da Justiça e à política o que é da política”, porque isto só tem criado separações radicais e definitivas e desresponsabiliza os vários lados. Porque cada um depois imputa as responsabilidades do que não faz ao lado contrário.