Se há elemento que vai marcar o ano de 2021, é o reencontro dos aliados transatlânticos desavindos. Joe Biden tem feito promessas de união das democracias e soubemos, ao longo dos últimos quatro anos, que o consenso bipartidário relativamente à NATO nunca se partiu completamente. Agora resta perceber que tipo de relação transatlântica vamos forjar porque o mundo mudou profundamente.

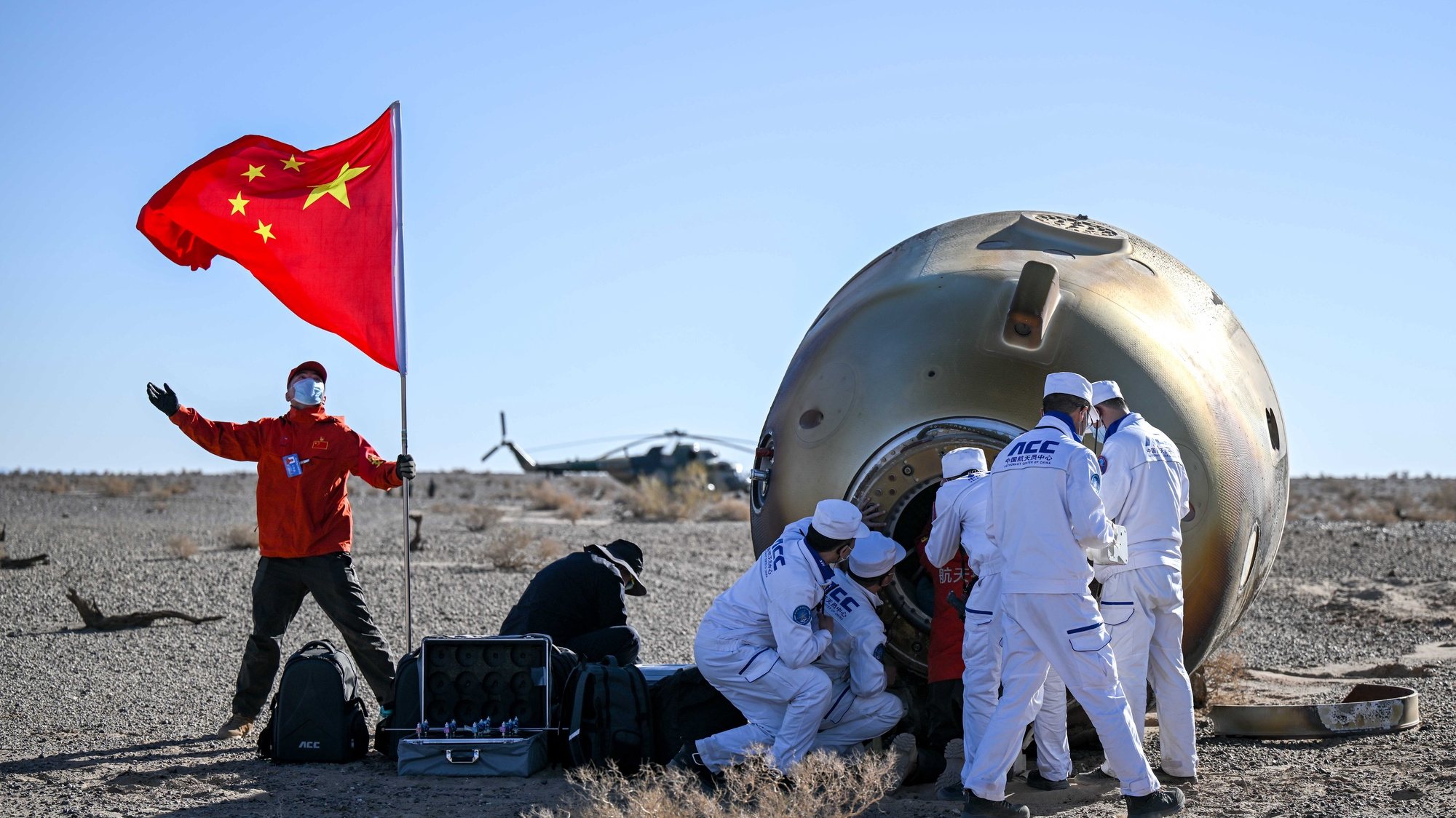

As coisas não começam bem. Na próxima quarta-feira, a União Europeia vai assinar um acordo de investimento com a China. Ainda levará algum tempo a entrar em força, uma vez que terá que ser refinado, ratificado e adotado pelos 27 parlamentos nacionais. Os líderes europeus (as negociações foram dirigidas pela Comissão) parecem confiantes de que o acordo tem tudo para ser um sucesso: no coração das negociações está o acesso das empresas europeias à China, que passarão a ter paridade com os negócios que Pequim faz na Europa. Levou sete anos a negociar, proíbe a exportação de tecnologia, reduz muito significativamente o acesso chinês às energias renováveis europeias e ainda tem uma cláusula sobre direitos de trabalhadores chineses.

Sempre me pareceu que a China deveria ser um parceiro comercial da Europa. Mas o acordo, que pretende ser a chave de ouro que fecha a presidência alemã do Conselho da Europa, tem três problemas fundamentais. O primeiro é a soberania: uma vez que uma empresa europeia se instale na China, terá que se reger pelas leis do país. Por muito que sejam negociadas condições especiais, tenho sérias dúvidas que Pequim privilegie os investimentos europeus relativamente aos seus próprios investimentos. Tudo no que sabemos da história da China nos leva a crer que a vida dos estrangeiros no país será tudo menos fácil.

O segundo é a própria contradição que o acordo encerra. Num comunicado do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política Externa, de setembro de 2019, a China é considerada simultaneamente, “em diferentes domínios de intervenção, um parceiro de cooperação com o qual a UE tem objetivos estreitamente alinhados, um parceiro de negociação com o qual a UE tem de encontrar um equilíbrio de interesses, um rival económico na corrida para a liderança tecnológica e um adversário sistémico que promove modelos alternativos de governação”. Ora, se a China é um rival tecnológico, económico e geopolítico, este acordo pode trazer benefícios a curto prazo, mas também me parece um bocadinho entregar o ouro ao bandido.

Finalmente, mas talvez o mais importante, é o momento da assinatura simbólica (vai ser por videoconferência) do acordo. Se a Europa procura a reconciliação com o seu mais importante aliado, seria de esperar que aguardasse pela tomada de posse do presidente Joe Biden e até se concertasse com este relativamente aos passos seguintes. Biden já reagiu, como seria de esperar. Pediu aos aliados que criassem coligações fortes contra a China. Lembrou, que se queremos ter verdadeiro poder sobre as questões das regras da economia de mercado, os direitos humanos, ou a defesa da tecnologia, teremos de nos unir nessa causa comum. A UE pode alegar que o acordo contempla todas essas preocupações e é verdade. Mas não deixa de ter dado uma vitória simbólica à China, dificultando a vida aos Estados Unidos. Não devemos, pois, esperar ser recebidos de braços abertos em Washington. E, desta vez, por nossa responsabilidade.

Mais, a presidência portuguesa prepara uma cimeira com a Índia, em Maio, no Porto. A rivalidade histórica entre os dois gigantes asiáticos vai marcar presença nesse encontro. Nova Deli não deixará passar aquilo que interpreta como “preferência” em relação os vizinhos e tudo será mais difícil de negociar.

Aquilo a que prefiro chamar “precipitação” em relação à China é um erro estratégico, provavelmente impulsionado pela Alemanha, sempre mais ambígua em relação a Pequim do que outros Estados europeus (que apesar de não se terem oposto ao acordo começam a fazer declarações de dúvidas). E a Europa prometeu autonomia estratégica e ação geopolítica. Mas isso não significa disparar em todas as direções. Quer dizer saber escolher criteriosamente os aliados, os parceiros e saber quais são os Estados que podem vir a prejudicar-nos. E saber escolher os momentos certos para não ter ganhos rápidos e perdas (desnecessárias) a mais longo prazo. Uma lição que a China já há muito aprendeu e nós teimamos em não querer assimilar.