Não é o mercado que nos vai salvar, é o Estado.

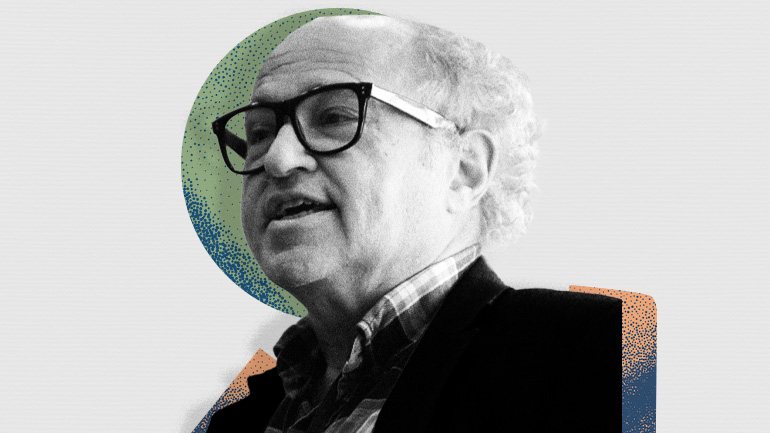

(António Costa Silva)

Naqueles tempos, nos confins montanhosos do distrito de Coimbra: saíamos de madrugada, fazíamos, com o meu avô na dianteira, cerca de um quilómetro até ao ramal da então EN344 para a aldeia. Além das corujas nos castanheiros, outro som rasgava a estrelada noite serrana: era o autocarro da Rodoviária. Dois dias por semana, passava às 6 horas rumo a Santa Comba, só enchendo, e às 17 horas só esvaziando. Por essa hora, lá ficávamos a vê-lo fazer a estrada curvilínea na expectativa que parasse e trouxesse alguém para a aldeia. Às vezes, dava ali a volta ou não vinha de todo: a carreira acabava na aldeia seguinte e já não tendo passageiros, estava a volta terminada.

Nos anos 90, com a privatização da Rodoviária, não mais se voltou a ver carreira. Daí para cá, para entrar ou sair das muitas aldeias naquelas ásperas montanhas distantes de tudo, só com carro próprio, ou num táxi (já com umas dezenas de quilómetros percorridos quando chega). Isto, se uma trovoada, ou um fogo, não tiver silenciado, por vários dias, os telefones. Na altura, tinha uma motoreta, com a qual muita rapaziada das férias de verão dava umas voltinhas sem capacete, porque era mais fácil encontrar um javali na estrada do que a GNR. Arriscado, porque um serviço de saúde a sério, só a 100 quilómetros, em Coimbra. Mas com ela, três quilómetros montanha acima e havia rede de telemóvel! Discutíamos o que seria o futuro daqueles ermos locais e uma vez um tio meu disse uma coisa que não encaixava nas nossas mentes de adolescentes: futuro? não têm futuro. Infelizmente, tinha razão. Hoje, várias aldeias já não têm ninguém.

Na segunda metade do séc XX, o concelho da Pampilhosa da Serra passou de 15 mil pessoas para 5 mil. E os números continuam a descer. Hoje, três quartos da população portuguesa vive nas grandes cidades do litoral. O resto? Uma imensa paisagem, cada vez mais vazia de gente (já neste milénio, a população nacional baixou 0,5%, mas fora das urbes litorais, a descida foi superior a 10%). São lugares atrás de lugares, com uma população envelhecida, com pensões de miséria, onde os poucos em idade activa lidam com baixas qualificações, baixos salários, escassas oportunidades, distâncias longas (para hospitais, escolas, tribunais, centros comerciais, etc.), falta de transportes para lá chegar e de tantas coisas mais – de fogos à proliferação de animais selvagens, ou domésticos abandonados, estradas esbarrocadas, insegurança…

Evidentemente, dois ou três passageiros não justificam os custos de um autocarro a fazer dezenas de quilómetros, como meia dúzia de doentes não justifica um aparelho de RX, nem uma creche faz sentido quando o nascimento de uma criança é notícia de jornal. Obviamente, também um cinema estaria às moscas, a telepizza não faz entregas, nem há problemas com o caótico estacionamento dos tuk-tuk. São poucas pessoas para tanta imensidão. Enfim, não há justificação económica. Negócios não rendem. Não há mercado que possa valer. Consequentemente, sem Estado, serviços essenciais degradam-se ou desaparecem mesmo.

Fazem aqui sentido as messiânicas palavras de Costa Silva. Com muito dinheiro europeu na mão de amigos da coesão, haverá motivos para comemorar?

Lembremo-nos que não se devem lançar foguetes antes da festa. Afinal de contas, as políticas de coesão são, desde sempre, um dos principais pilares do projecto europeu. E não faltaram fundos comunitários ao longo da nossa já longa integração comunitária, para promoção do desenvolvimento geograficamente equilibrado. Mas quem não tem um conhecido que fez uma casa à conta destes dinheiros? Quantos fundos não se transformaram em jipes? Quantas fraudes têm sido repetidamente noticiadas? Quantas autarquias estão metidas ao barulho?

Certo é, que o dinheiro veio, desapareceu e a degradação continuou, com o país cada vez mais desequilibrado, centralizado na capital, europeia, moderna, rica, chique, começando a escassos quilómetros o deserto africano – uma rápida consulta aos dados da Pordata sobre municípios, mostra inequivocamente esta brutal assimetria.

Temos por hábito distinguir a política entre esquerda e direita. Ora, à esquerda, propõe-se mais Estado, dando a mão a tudo e todos, sem se perceber muito bem como pagá-lo (nem este, quanto mais um muito maior). À direita, quer-se menos Estado, deixando então a maior parte do território entregue a um capitalismo selvagem e injusto. Uma discussão entre o preto e o branco. Todavia, a maioria dos portugueses vota ao centro nos partidos de matriz keynesiana. Todavia, tais partidos limitam-se a ser uma soma de preto e branco. Uma política cinzenta, sem capacidade, ou sequer vontade, em colorir o futuro da nação.

Já que constantemente se ignora a doutrina do mestre, recordemos uma passagem:

“A mais importante Agenda do Estado não está relacionada com as atividades que os indivíduos já realizam a nível particular, mas às funções que estão fora do âmbito individual, àquelas decisões que ninguém adota se o Estado não o faz. Para o governo, o mais importante não é pegar nas coisas que os particulares já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior, mas pegar naquelas coisas que realmente deixam de ser feitas.” (John Maynard Keynes, The end of laissez-faire)

Investir no Metro, na TAP, na frota da Carris, no TGV ou no aeroporto (os grandes, caros e fáceis de fazer, nas palavras do Ministro do Ambiente) vai salvar quem? Visto haver condições para o mercado funcionar (porque são muitos – por cada habitante do concelho da Pampilhosa, entram diariamente em Lisboa mais de 100 pessoas, a juntar às que já lá estão), assegurando os serviços, e havendo melhor saúde financeira nas autarquias para atender aos que independentemente de viverem numa região mais rica, precisarem de apoio, vai o Estado salvar aqueles que seriam salvos pelo mercado? É que depois não haverá dinheiro para o Estado salvar os que o mercado não salva: estando onde não é preciso para assegurar os serviços, não consegue, como não tem conseguido nestas três décadas e meia de fundos europeus, chegar onde faz falta (não serão umas migalhas difíceis de implementar, que farão diferença), onde sem Estado não há serviços.

Pedir que se discuta, antes de maior ou menor, melhor Estado, não tem eco na esfera política. Um país a duas velocidades? Portugueses de primeira e de segunda para receber, mas iguais a pagar? Desastres naturais e ambientais? Nada disso importa. Importa sim, convencer a maioria dos cidadãos das grandes cidades, que o dinheiro público é a única forma de lhe serem prestados serviços, porque é ali que está o grosso dos votos (uns trocos na carteira ou umas pinceladas ambientais e ficam contentes, sem sequer se incomodarem por não serem escutados). E importa ainda – se atendesse a quem não podia, deixando o mercado salvar quem pudesse – não correr o risco de o mercado não salvar as relações enevoadas entre elite política e económica (basta pensar como é que um plano pós-pandemia se baseia em ideias pré-pandemia).

Se estamos condenados? O Benfica joga quando?